ソーシャルギフトとは?SNSで贈れる新しいギフトの仕組みと人気サービス

ソーシャルギフトとは、メールやSNSなどのオンラインを通じて贈れるギフトのことです。年々利用者は増えており、中でも法人需要が非常に増加しています。

ソーシャルギフトが注目される理由の一つは、その手軽さにあります。相手の住所や電話番号を知らなくてもギフトが贈れたり、電子マネーやポイントなども贈れたりなど、シーンに合わせて活用することが可能です。

企業が活用することで、キャンペーンを効率化したり、発送や在庫管理の手間をなくすことでコストを削減したりするなど、多くのメリットがあります。ただし、ソーシャルギフトにはさまざまな種類があるため、適切なものを選ぶことが重要です。

本記事では、ソーシャルギフトの概要や種類、活用シーンについて解説します。また、法人におすすめのソーシャルギフトサービスや、ソーシャルギフトを活用した企業の事例も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

キャンペーンの設計やデジタルギフトの選定にお悩みのご担当者様へ

もし現在、このようなお困りごとがありましたら、ぜひ「ギフトマーケティングの基本」 をご覧ください。

・そもそもギフトを活用したキャンペーンでどういった成果が得られるのか? ・ターゲットが本当に欲しい、魅力あるインセンティブ設計をしたい

本資料では、インセンティブ施策の変遷とギフトマーケティングについての基本やこれからの可能性について活用事例と合わせて紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

ソーシャルギフトとはオンラインで手軽に贈れるギフト

冒頭でもお伝えしたように、ソーシャルギフトとはデジタルギフトの一種で、SNSやメールなどオンラインで贈れるギフトのことです。主な特徴として、以下が挙げられます。

相手の住所や電話番号を知らなくても贈れる

必要な時にすぐに贈れる

電子マネーやポイントなども贈れる

発送や在庫管理が不要

贈られた人も、荷物の受け取りが不要で、受け取り後すぐに利用できるため、利便性の高さが魅力です。

ソーシャルギフトが注目されている背景

ソーシャルギフトが注目される理由の一つは、その手軽さにあります。近年、年賀状やお中元、お歳暮を贈る習慣は減少傾向にありますが、SNSを活用して手軽に贈れるソーシャルギフト市場は拡大しており、特にZ世代を中心に浸透しています。

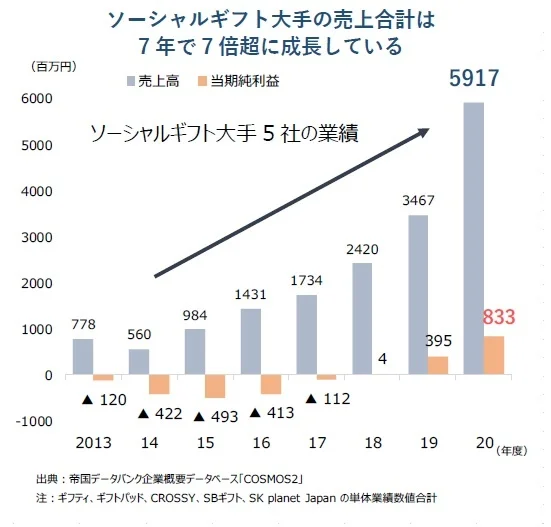

たとえば、「帝国データバンクの調査によると、ソーシャルギフト専業5社の売上高合計は、2013年度から2020年度の7年間で7.6倍になりました。その収益の中心は「法人需要」です。

ソーシャルギフトであれば、SNSなどオンライン上でのキャンペーンにも活用しやすく、さらには発送や在庫管理をする必要がなく、キャンペーンなどを効率化できることが、活用増加の要因となっていると考えられます。

ソーシャルギフトの贈り方

では、ソーシャルギフトを贈りたい場合は、どのようにして贈ればよいのでしょうか。一般的な贈り方は次の通りです。

デジタルギフトサービスで、贈りたいソーシャルギフトを選ぶ

ソーシャルギフトを購入し、発行されたギフト受け取り用のURLを取得

URLをメール・LINE・SNSのDMなどで贈りたい相手に送信

なお、デジタルギフトサービスによっては、「インスタントウィンツール」や「SNSキャンペーンツール」などを提供しています。ツールを活用すれば、条件を満たした方がその場で抽選に参加でき、当落の通知やギフトの送信まで自動化することも可能です。

ソーシャルギフトの受け取り方

ソーシャルギフトの受け取り方は、基本的にメールやDMなどで贈られてきた受け取り用のURLをクリックするだけです。

たとえば、贈られてきたギフトが商品引換券であれば、URLをクリックして表示された画面を店頭で見せれば、商品と交換できます。

また、受け取った人が好きな商品を選べる形式のギフトもあります。その場合は、URLをクリックして表示された商品の中から、好きな商品を選んで交換することで利用できます。

企業がソーシャルギフトを活用するメリット

前述の帝国データバンクの調査からわかるように、ソーシャルギフトの法人需要は増えており、法人ギフトが非常に注目されています。その理由として、企業がソーシャルギフトを活用すると、次のようなメリットが得られるからです。

住所や電話番号などの個人情報を取得する必要がない

梱包・発送・在庫管理の手間を省ける

価格帯が幅広く、さまざまな用途で活用できる

ツールを活用してキャンペーンを自動化できる

利便性が高く魅力的なギフトになる

では、これらの理由について詳しく解説します。

住所や電話番号などの個人情報を取得する必要がない

ソーシャルギフトは物のギフトとは異なり、発送の必要がないため、贈る相手の住所や電話番号などの情報を入手する必要がありません。

そのため企業側にとっては手間が省け、ユーザー側も住所などの面倒な入力作業がなくなり、より気軽にキャンペーンに参加できるようになります。

梱包・発送・在庫管理の手間を省ける

現物のギフトを贈る場合、梱包・発送・在庫管理に人手が必要になります。また、それらの工程にはコストも発生します。

ソーシャルギフトは、ギフトURLを送るだけで受け取った人がギフトを受け取り、実店舗で提示して利用できる仕組みです。そのため、法人側で梱包・発送・在庫管理といった手間やコストが発生せず、効率的にギフトを提供できます。

価格帯が幅広く、さまざまな用途で活用できる

たとえば、キャンペーンの景品としてソーシャルギフトを活用する場合、「総付(※)」「抽選」「自社商品の購入を条件とする(マストバイキャンペーン)」など、キャンペーンの形式によって必要なギフト数が異なります。

※総付:商品・サービスの利用者や来店者に対して、もれなく提供する方式。

そして、抽選やマストバイキャンペーンの場合、提供するギフトの数が限定されるため、一個あたりの単価が高めのギフトでも予算内に収められるかもしれません。一方、総付キャンペーンの場合、ギフト数が膨大になるため、一個あたりの単価を抑える必要があります。

その点、ソーシャルギフトは数十円から贈れるため、総付のようなキャンペーンとも相性が良いです。また、ギフトの種類も豊富であるため、単価は安くともキャンペーン参加者の満足度を高められる可能性があります。

ツールを活用してキャンペーンを自動化できる

キャンペーンのインセンティブとしてソーシャルギフトを活用する場合、ツールを活用することでキャンペーンの大部分を自動化できます。

たとえばXで「フォロー&リポストキャンペーン」を実施する場合、ツールを活用することで、以下のことをツールが自動的に行ってくれます。

フォロー&リポストの条件を達成しているかの判断

抽選の実施

ギフトの配布

そのため、人の手で抽選を行ったり、当選者にギフトを送信したりする必要がなくなるため、効率的にキャンペーンを実施することが可能です。

利便性が高く魅力的なギフトになる

前述したように、ソーシャルギフトはメールやSNSのDMで簡単に贈ることができ、受け取った人はすぐに利用できます。

また、ソーシャルギフトは基本、法人様の方で事前に贈るギフトを選べます。そこで電子マネーやポイントなどを選んでおけば、受け取るユーザー様にとってはさまざまな買い物に利用できるため、より汎用性の高いインセンティブとなるでしょう。

さらに、受け取ったユーザー様自身が豊富なラインナップの中から好きなチケットを選べるタイプのギフトもあり、より多くの人に喜ばれやすい景品やインセンティブとして活用できます。

ソーシャルギフトの種類

ソーシャルギフトには、さまざまな種類があるとお伝えしましたが、主に以下のような種類があります。

電子マネー・ポイント

商品引換券(コーヒーチケットなど)

ギフトカード(図書カードなど)

カスタマイズ型ギフト

では、種類ごとの特徴について、詳しく解説します。

スマホ決済やオンラインでの買い物に利用できる【電子マネー・ポイント】

電子マネーやポイントは、デジタル上で管理・使用できる通貨の一種です。

受け取った電子マネーやポイントが利用できる店舗であれば、実店舗とオンラインサービス、どちらの決済でも使用できます。受け取った方が好きな時に決済に利用できるため、利便性の高さが魅力です。

なお、受け取った方が複数の交換先から好きな電子マネーやポイントを選択できると、より利便性が向上するため、喜ばれやすいでしょう。

以下はソーシャルギフトとして使われやすい電子マネーやポイントの紹介です。それぞれ関連記事も掲載しておりますので、参考にしてください。

Amazonギフトカード

Amazonは日本で最も月間利用者数の多いECモールのため、幅広い年齢層にとって実用的なギフトとなります。また、コードタイプやメールタイプ、カードタイプなど種類を選べるので、配布先や目的にあわせて適切なものを選べます。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

PayPayポイントコード(旧PayPayギフトカード)

PayPayは2024年12月時点で6,700万人が利用しており、非常に利用者の多い決済サービスです。利用者が多いということは、ソーシャルギフトとして受け取れると喜ぶ人は多いと考えてよいでしょう。そのため、さまざまなキャンペーンや施策にも活用しやすいです。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

Google Playカード

AndroidユーザーやGoogle Playストアでよくサービスの購入をする人にとっては、Google Playのギフトは非常に満足度が高いです。また、100円〜5万円と選べる金額の幅が広いため、景品として数千〜数万円のプレゼントから、少額の謝礼として活用などさまざまなシーンでの活用が可能です。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

Apple Giftカード

Apple Giftカードは、全Appleユーザーに喜ばれやすいです。有料アプリの購入や、ゲームでの課金、iPhoneやiPadのデバイスの購入などに使えるため、継続的にApple製品を使用している方にとっては、満足度が高いギフトカードと言えます。Apple製品が関連するキャンペーンに活用すると、魅力的な景品になるのでおすすめです。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

カフェやコンビニなどで商品と交換できる【商品引換券】

商品引換券は、実店舗で指定の商品と交換できるデジタルギフトです。主に、カフェ・コンビニ・ファストフード店などの商品引換券があります。

受け取った方は、スマートフォンでコードを店員に提示することで、商品を受け取れます。ただし、商品引換券を利用する際は、

引き換えできる商品のニーズ

有効期限

使用可能な店舗

などを事前に確認しておくことが大切です。

商品引換券やギフトカードには「ショッピング」や「飲食」「旅行」「趣味」などかなり広くジャンル分けがされています。送るユーザーの興味や関心、趣味などを把握して、最適なものを渡すことで満足度が高くなります。

また最近は、受け取った方が複数の店舗から好きな商品を選べるサービスも増えてきています。幅広いニーズに対応する必要がある場合や、ユーザーの興味や関心のリサーチが難しい場合などは、受け取った側が選べる商品引換券やギフトカードも検討することをおすすめします。

以下の関連記事ではもらって嬉しいギフトカード一覧を紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

提携店舗での買い物に利用できる【ギフトカード】

ギフトカードは従来も紙チケットやカードの形で贈られていたギフトです。ソーシャルギフトにおけるギフトカードは、それがデジタル化されているため、スマートフォンで簡単に利用でき、ギフトカードそのものの持ち歩きが不要です。

また、ギフトカードの中には、実店舗以外にオンラインショップで利用可能なものもあります。

提携店舗が多いギフトカードを選べば、受け取った方が好きなものを購入したり、スーパーやコンビニでの買い物といった日常的な支払いに利用したりできるため、利便性が高く喜ばれやすいでしょう。

ただし、提携店舗が多い場合でも、コンビニなどの店舗数が含まれていることで、実際に使用できる店舗の種類はそこまで多くないケースもあるため、どのようなところで利用可能かも確認しましょう。

そうすることで、より利便性の高いギフトカードを選べます。

参考に、利用される頻度が高いギフトカードを紹介します。それぞれ関連記事も掲載しておりますので、参考にしてください。

図書カード

図書カードは書籍の購入に使えるプリペイドカードで、長年利用され続けているギフトカードです。現在は「図書カードNEXT」という名称で提供されており、全国の書店だけでなくオンライン書店でも利用可能になりました。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

QUOカード

QUOカード(クオカード)は、全国約6万店のお店で使用できるプリペイドカードです。個人の贈り物や企業のキャンペーンの景品などとして、幅広く利用されています。現在は、カードタイプのみならずメールなどで贈れるデジタルタイプもあるため、活用の幅はより広がっています。

より詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

受け取った方が好きなギフトに交換できる【カスタマイズ型ギフト】

カスタマイズ型ギフトとは、ギフトサービスの中で利用できるポイントを贈り、受け取った方が好きなギフトに交換できるサービスです。たとえば、1,000ポイントを贈った場合、受け取った方は数ある商品の中から

500ポイント:普段利用している電子マネー

300ポイント:普段利用しているサービスのポイント

200ポイント:商品引換券

に交換する、という使い方ができます。

ギフトサービスによっては、1,000以上のブランドなどから選べるところもあり、キャンペーンなどのコンセプトに合わせて商品ラインナップを絞ることも可能です。

受け取ったポイント内であれば複数の商品と交換できるため、ソーシャルギフトの中でもっとも利便性が高く、活用しやすくどのような方にも喜ばれやすいギフトと言えるでしょう。

企業におけるソーシャルギフトの活用シーン

ソーシャルギフトはさまざまなシーンで活用できると解説しましたが、企業が活用する場合の例を見てみましょう。代表的な活用シーンは以下の4つです。

SNSキャンペーンの景品

マストバイキャンペーンの景品

アンケート・資料請求・見積もり謝礼

福利厚生・社内インセンティブ

では具体的に、どのように活用するのかについて解説します。

SNSキャンペーンの景品

SNSキャンペーンの景品として、ソーシャルギフトは多く利用されています。SNSキャンペーンを実施することで、効果的にフォロワーが増え、リポストによる情報拡散も狙えます。

たとえば、Xの「フォロー&リポストキャンペーン」の場合は、抽選ツールを利用すれば、期間内にフォローやリポストといった条件を満たした方に対して即時抽選したりできます。その結果、大部分を自動化できるため、大幅にキャンペーン実施を効率化できるでしょう。

SNSキャンペーンに関してより詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

なお、SNSキャンペーンでソーシャルギフトを活用する場合、キャンペーンの形式は後日抽選型よりも、「インスタントウィン(即時当選)」形式の方が効果的です。ソーシャルギフトとの親和性が高く、スムーズな受け取り体験ができることで、より高い効果が期待できます。

参加率を高めるインスタントウィン

インスタントウィンは、参加したその場で当たりかどうかがすぐに分かるキャンペーン形式です。SNSでのプロモーションと相性がよく、気軽に参加できるためユーザーから人気があります。

新しいサービスやキャンペーンをSNSで広く知ってもらえる

フォローやリポスト、コメントなどのSNSでの行動を増やせる

フォロワーや新しいお客さんを効率よく増やせる

さらに、ソーシャルギフトと組み合わせれば、当選者に住所を聞かずに景品を自動で送れるので、運営の手間を大幅に軽減できます。XやInstagramなどの各SNに合わせたキャンペーンを実施するには、自動で抽選やギフトの配布ができる専用ツールの利用がおすすめです。

さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、SNS上でのインスタントウィンキャンペーンの設計方法や実施手順、成功事例について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

マストバイキャンペーンの景品

マストバイキャンペーンは、指定の商品を購入した際に、商品写真やレシートなどを提示することで応募できるキャンペーンです。景品を用意することで、購買行動を促進できるため、短期的な売上の向上が期待できます。

ソーシャルギフトは価格帯が広いため、低額ギフトにして購入者全員にインセンティブを付与したり、ある程度の金額のギフトにして抽選にしたりもできます。

マストバイキャンペーンも、ソーシャルギフトを用いて購買判定ツールを活用することで、レシートやシリアルコードの判別・抽選・ギフトの付与まで自動化できます。

マストバイキャンペーンに関してより詳しい内容は下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

アンケート・資料請求・見積もり謝礼

アンケート回答・資料請求・見積もり依頼に対する謝礼としても、ソーシャルギフトを活用できます。ソーシャルギフトは数十円から贈れるため、条件を満たした人が必ず受け取れるように数を用意しなければならない場合にも活用しやすいという特徴があります。

アンケート回答・資料請求・見積もり請求は、ユーザーにとっては労力がかかるため、きっかけ作りが重要です。そのため、魅力的なギフトをきっかけとして、多くの人にアンケート回答・資料請求・見積もり請求をしてもらえるようになります。

また、アンケート回答後にその場でデジタルギフトを贈れるツールを提供しているギフトサービスを選べば、一人ひとりにギフトを送信する手間を省くことが可能です。

アンケート調査では、回答率向上や質の高いサンプル確保のために、適切な謝礼設計が重要になります。では、効果的なアンケート謝礼の相場や注意点について見ていきましょう。

アンケート謝礼の相場と効果的な選び方

アンケート回答率やサンプル数を向上させるためには、適切な謝礼の設定が効果的です。謝礼には現金やデジタルギフトなど様々な種類がありますが、予算、対象者、配布タイミング、謝礼内容を総合的に考慮して選定する必要があります。

謝礼を選定・設計する際は、以下のポイントに注意しましょう。

報酬目当ての偏ったサンプルを防ぐため、業界の相場感に合わせる

ターゲット層の嗜好や属性に適したギフトを選ぶ

調査目的を明確に伝え、回答の質を高める工夫をする

さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、アンケート謝礼の選び方や事例を解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

福利厚生・社内インセンティブ

ソーシャルギフトは、種類や価格帯が幅広く、福利厚生や社内インセンティブとして活用しやすく、喜ばれやすいという特徴があります。たとえば、以下のようなシーンではソーシャルギフトが活用しやすいでしょう。

永年勤続表彰の記念品

成績優秀者へのインセンティブ

社内イベントの景品

周年記念のプレゼント

社員の結婚や出産などに対するプレゼント

特に、受け取った方が好きなものを選べるような利便性の高いソーシャルギフトを贈れば、従業員との関係性・満足度向上につなげられます。

キャンペーンの実施を企画・検討中のご担当者様へ

導入件数50,000件超の実績を持つgiftee for Businessが、豊富な経験をもとに、キャンペーンの設計から運用、効果測定までのフレームワークをまとめた「キャンペーンの教科書」をご用意しました。

もし現在、このようなお困りごとがありましたら、ぜひ「キャンペーンの教科書」をお読みください。

・キャンペーンを実施したいが、設計や運用方法がよくわからない ・ユーザーが参加したくなる仕掛けやインセンティブをどう設計すべきか悩んでいる ・KPI設計や効果測定のポイントが知りたい

本資料では、各工程で必要な作業をリスト化し、実施にあたってのポイントを整理しております。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

ソーシャルギフトを選ぶ手順

ここまで、ソーシャルギフトの種類や活用シーンについて解説しましたが、多くの種類があるソーシャルギフトの中から何を選ぶべきかわからないという方もいらっしゃるでしょう。ソーシャルギフトを選ぶ手順は次の通りです。

目的やターゲットを明確にする

予算に合わせてギフトの単価を決める

ターゲットにとって魅力的なギフトを選ぶ

では、それぞれの手順について詳しく解説します。

1.目的やターゲットを明確にする

まず、キャンペーンの目的やターゲットを明確にしましょう。どのようなキャンペーンを実施するのか、ターゲットはどのような人物かがわからなければ、適切なソーシャルギフトを選べないからです。

たとえば、キャンペーンの目的が売上の向上なのか、情報の拡散なのかでは、実施すべきキャンペーンも用意すべきギフトも異なります。また、ターゲットが20代か40代かでは、どのようなギフトに魅力を感じるかが異なるため、まずはそれらを明確にしておくことが大切です。

2.予算に合わせてギフトの単価を決める

次に、予算に合わせてギフトの単価を決めましょう。抽選で当たる形式にするか、インセンティブとして参加者全員に贈る形式にするかで、設定すべき単価が変わります。

単価によって選べるソーシャルギフトの種類も異なるため、単価を明確にしましょう。

3.ターゲットにとって魅力的なギフトを選ぶ

最後に、「ターゲットが喜ぶギフトは何か」を検討しましょう。

ソーシャルギフトの例からは外れるかもしれませんが、弊社が支援させていただいた事例をご紹介します。株式会社スクウェア・エニックス様では、自社のゲームアプリに登場するキャラクターのイメージが「陸空海」だったことから、以下のようなギフトを景品にしました。

陸:乗馬体験ギフト

海:ヘリコプターフライトギフト

空:クルージングチケット

その結果、リポスト数目標1.0~1.2万件に対して、1.6万件を達成するなど、多くのユーザーに参加してもらうことができました。キャンペーンのテーマやコンセプトなどに応じたギフトを用意したことで、ターゲットの関心を惹きつけやすくなり、ブランドイメージの向上にもつながった良い例でしょう。

▼この事例の詳細はこちら

ソーシャルギフトの注意点

ソーシャルギフトは、渡す側・受け取る側のどちらにとっても手軽で満足度の高いギフトですが、渡す側はいくつか注意するべき点もあります。

使用期限や条件に配慮して渡す

利用方法がわかりやすいものを渡す

景表法に配慮して渡す

受け取り側のことを考えたうえで、適切なソーシャルギフトを渡すようにしましょう。

使用期限や条件に配慮して渡す

ソーシャルギフトのなかには、使用期限が設けられていたり、使用できる店舗が決められていたりなど、条件が定められているものもあります。

せっかくのギフトが期限切れになってしまったり、使えなかったりすると、受け取り側の満足度は下がってしまいます。事前に使用期限や条件に配慮して渡すようにしましょう。

利用方法がわかりやすいものを渡す

受け取る人によっては、受け取り方や使用方法がわからないケースも想定されます。たとえば、スマートフォンやパソコンの操作に慣れていない人にとっては、ソーシャルギフトの使い方がわからないケースもあるでしょう。

そのため、ギフトを渡すターゲット層も考慮し、贈った後の流れや使い方などのサポート、贈った側からのアフターフォローが必要となることも考えてギフトを選ぶことが重要です。

景表法に配慮して渡す

キャンペーンでソーシャルギフトを活用する際は、景品表示法(景表法)の規制を理解しておくことが重要です。景表法では、過大な景品類の提供を防ぐため、懸賞の種類に応じて景品の上限額が定められています。

たとえば、総付キャンペーンの場合、景品の最高額は取引価額の10分の2(取引価額が1,000円未満の場合は200円)までと制限されています。一方、抽選形式の「一般懸賞」では、取引価額が5,000円未満の場合、景品の最高額は取引価額の20倍まで認められています(一方、5,000円以上の場合、10万円)。

違反すると消費者庁からの措置命令や企業イメージの失墜につながる可能性があるため、キャンペーン設計時は必ず景表法の規制内容を確認しましょう。

さらに詳しく知りたい方は以下の記事にて、景表法の基本から注意すべき表示規制まで網羅的に解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

法人におすすめのソーシャルギフトサービス8選

ここまで、ソーシャルギフトに関して解説してきましたが、ここからは法人におすすめのソーシャルギフトサービスについて紹介します。

giftee for Business/株式会社ギフティ

EJOICAセレクトギフト/株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション

デジコ/株式会社DIGITALIO

デジタルギフト/株式会社デジタルプラス

Visaギフト vanilla/インコム・ジャパン株式会社

SELECTS for Business/株式会社LEMO

dgift/株式会社デジマース

SBギフト/SBギフト株式会社

それぞれ詳しく解説します。

giftee for Business/株式会社ギフティ

giftee for Businessは、導入実績50,000件を超えるデジタルギフトサービスです。幅広い価格帯のギフトを取り扱い、SNSキャンペーンや来店促進施策の景品など、さまざまなシーンで活用可能なサービスとして、多くの企業様から選ばれています。

また、メールやLINE、SNSを活用したギフト配布ソリューションも提供しており、運用の手間を削減しながら、迅速かつ効率的なキャンペーン展開をサポートしています。

EJOICAセレクトギフト/株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション

EJOICAセレクトギフトは、電子マネーとポイントに特化したデジタルギフトサービスです。Amazonギフトカードやdポイントなど、24種類(2025年3月時点)の電子マネーやポイントが揃っており、受け取った人が自由に選択・交換できます。

そのため、電子マネーやポイントに絞ったデジタルギフトで施策を実施していきたい企業に適しているでしょう。

デジコ/株式会社DIGITALIO

※引用:デジコ公式サイト

デジコは、PayPayマネーライトやAmazonギフトカードなど複数の電子マネーと直接交換ができるデジタルギフトサービスです。購入手続きをすればすぐに発行可能なため、手軽に利用できます。

施策支援や機能も充実しており、1円単位でのギフト発行が可能なため、幅広い用途で活用での活用が可能です。デジコを受け取ったユーザーも特別なアプリや会員登録の必要もなく、Web上でアクセスするだけでいつでもどこでも交換可能です。

デジタルギフト/株式会社デジタルプラス

※引用:デジタルギフト公式サイト

デジタルギフトは、Amazonギフトカードなどの電子マネーやポイントが中心のデジタルギフトサービスです。ギフトは29種類(2025年3月現在)あり、受け取った人が自由に選んで交換できる仕組みとなっています。

サービスには、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4種類のプランがあり、プランによってできることや発行手数料が異なります。そのため、少額での利用よりも、毎月ある程度の金額を利用する場合に適したサービスと言えるでしょう。

Visaギフト vanilla/インコム・ジャパン株式会社

Visaギフト vanillaは、Visa加盟店で使用可能なプリペイドカードです。現物のカードタイプと同様に、Visa加盟店で利用できます。

また、実店舗だけでなくオンラインショップでクレジットカードのようにカード番号を入力し、使用することも可能です。そのため、受け取った人が幅広いお支払いに利用できます。

Visaギフト vanillaはアカウント登録などは不要で、購入すればすぐに活用できます。公式サイトからお問い合わせをすれば法人での購入が可能です。

SELECTS for Business/株式会社LEMO

SELECTS for Businessは、オリジナルのカタログギフトが作成できるサービスです。Amazonや楽天市場、Baseなどにある商品のほとんどが掲載でき、自社製品・SELECTS提携ギフト商品も選べます。

掲載できる商品の幅が非常に広いため、オリジナリティを追求したい場合におすすめです。

デジタルのカタログギフトは、オンラインで贈るためのWebページを作成し、URLで贈れます。カタログギフトという形態であることから、最低金額が数千円以上になるため、一定金額以上のギフトを贈るシーンに活用しやすいサービスです。

dgift/株式会社デジマース

※引用:dgift公式サイト

dgiftは、幅広い種類・価格帯のギフトが揃っているデジタルギフトサービスです。最大の特徴は、キャンペーンの企画段階からサポートを提供している点です。

また、さまざまな種類の抽選機能があるため、福利厚生などに利用するよりも、キャンペーンの景品として活用しやすいでしょう。

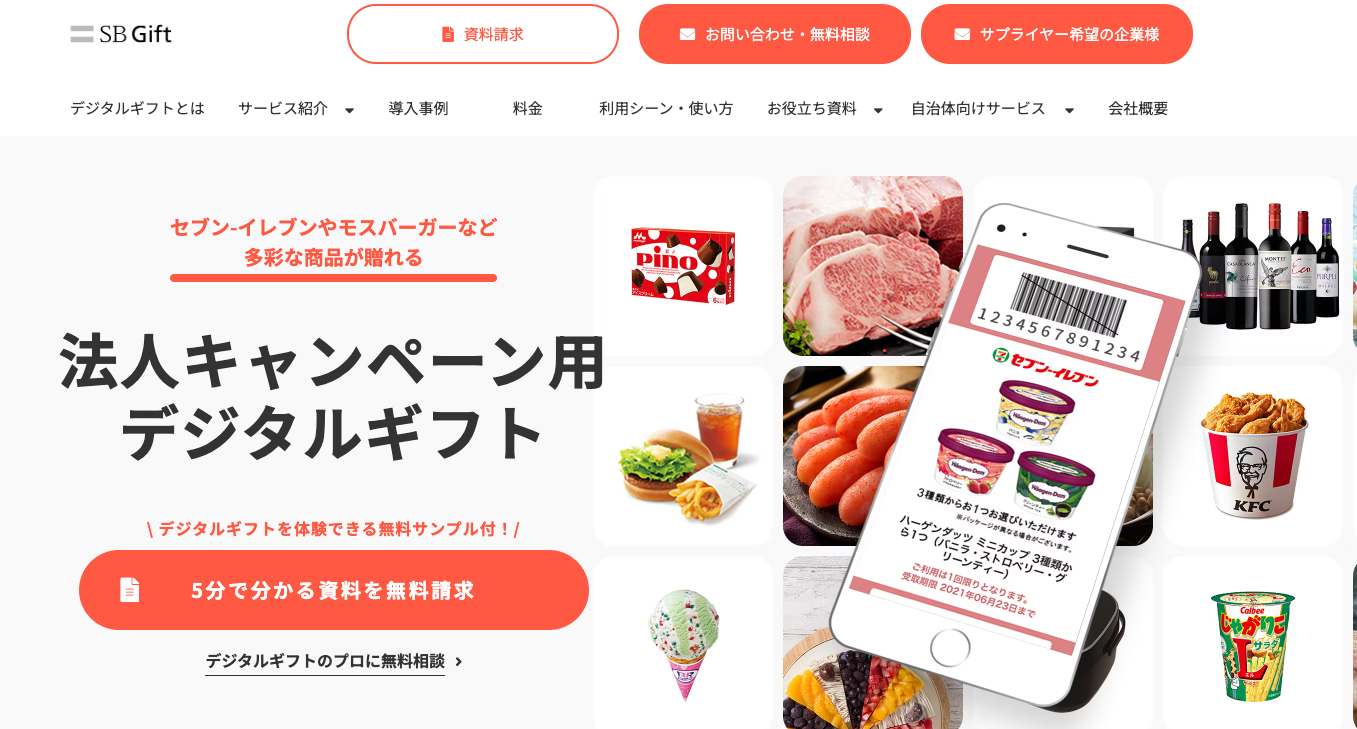

SBギフト/SBギフト株式会社

※引用:SBギフト公式サイト

SBギフトは、セブン-イレブンやモスバーガーなどの店舗受取型デジタルギフトから、受け取り側が商品を選べる配送型Webカタログギフトが揃っているデジタルギフトサービスです。全国で利⽤できる⼈気ブランドが揃っているため、年代・性別を選ばず喜ばれるギフトが送れます。

また、デジタルギフトを利用するキャンペーンや施策の設計から任せられるサポートも提供しているのでおすすめです。

ソーシャルギフトの具体例もご紹介!

ここまで、法人向けにおすすめのソーシャルギフトサービスをご紹介してきました。ご説明したとおり、各サービスで提供するソーシャルギフトにはそれぞれ特徴があります。

より具体的にイメージしていただくために、ここでは弊社ギフティを代表するデジタルギフトを2種類ご紹介します。

えらべるPay

えらべるPayは、受け取った人が複数の電子マネーやポイントから好きなものを選んで交換できるデジタルギフトです。PayPayや楽天ポイント、Amazonギフトカードなどから選択可能で、総付キャンペーンから高額抽選まで幅広く対応できます。受け取る人の好みに合わせられるため、満足度が非常に高いのが特徴です。

こんなシーンにおすすめ

- 幅広い年齢層をターゲットにしたキャンペーン

- 参加者数が読めない総付キャンペーン

- 低予算でも多くの参加者にギフトを配布したい

giftee Box

giftee Boxは、1,000以上のブランドから好きな商品を選べるデジタルギフトです。コンビニやカフェ、ファッションからレジャー系のギフトを取り揃えており、受け取った人はポイントの分だけ複数の商品に交換することも可能です。福利厚生から高額キャンペーンまで、あらゆるシーンで活用でき、受け取り手の満足度を最大化できます。

こんなシーンにおすすめ

- 他のキャンペーンとインセンティブで差別化を図りたい

- 受け取った人が好きなものを選べることで、よりユーザー満足度の高いキャンペーンにしたい

- 従業員にとってより満足度の高い福利厚生施策を実施したい

ソーシャルギフトを活用した企業の事例

ソーシャルギフトがどのように活用されているかを具体的に知るために、事例を見てみましょう。弊社ギフティをご利用いただいた企業様の事例をご紹介します。

ゲームのユーザーエンゲージメント向上を目的としたXキャンペーン事例

施策の目的 | ゲームのユーザーエンゲージメントの向上 |

|---|---|

課題 | 多くの方にプレゼントを配布したいが、参加者数に応じてコストが増えてしまう |

成果 | 参加上限数を設けることなく、多くのユーザーにプレゼントを配布することができた |

株式会社バンダイナムコオンライン様は、スマートフォンアプリゲーム「アイドリッシュセブン」のユーザーエンゲージメント向上を目的として、Twitter(現X)キャンペーンを実施。キャンペーン期間中、毎日1回抽選に参加でき、年賀状風デジタルカード全3種類中1種類をランダムでプレゼントするという内容でした。

多くのユーザーに参加してもらいたかったことから、プレゼントキャンペーン応募の際にはリツイートなどの条件を設けず、多くの方が気軽に参加できるように設計。また、同キャンペーンは「ユーザー還元」を目的としていたこともあり、印刷すると絵柄が変わるサプライズを用意したり、毎日参加可能としたりと、新年からワクワクできるような内容になるよう設計されました。

その結果、多くのユーザーに参加してもらうことができました。課題であったコストも、デジタルカードにして配送費や在庫管理費を削減し、印刷費を別立てとすることで、抑えられました。

▼この事例の詳細はこちら

購買促進を目的としたマストバイキャンペーン事例

施策の目的 | 「リステリン」の継続利用の促進 |

|---|---|

課題 | 全国規模で展開すると、キャンペーン設計が複雑になったり、コストが大幅に膨らんだりする傾向があった |

成果 | ・新規顧客に加え、リピーターや他ブランドを普段利用されている方にも広く購入してもらえた ・目標の2倍の応募数を達成できた |

JNTLコンシューマーヘルス株式会社様は、マウスウォッシュブランド「リステリン」の購買促進を目的にえらべるPayをインセンティブとしたマストバイキャンペーンを実施しました。また、一度特典を獲得しても、再度購入すれば別の枠のえらべるPay(2個で200円分、3個で300円分など)を設けることで継続的な購入を促しました。

なお、弊社ギフティはギフト以外にも、レシート判定システムの提供からキャンペーン期間中の問い合わせ対応まで一気通貫で支援しました。

キャンペーンに参加する際に、「LINEでの友だち登録」と「アンケート回答」を条件にしたことで、LINE友だち登録の促進・データ蓄積・販促活動それぞれで大きな成果を得られました。また、キャンペーンにかかるあらゆる手間を一括でお任せいただき、効率的にキャンペーンを運営できたとのことです。

▼この事例の詳細はこちら

LINE公式アカウントの友だち登録者数増を目的としたアンケートキャンペーン事例

施策の目的 | ・LINE公式アカウントの新規顧客獲得 ・ユーザー情報の収集 |

|---|---|

課題 | ・既存チャネルでリーチできない層にアプローチする手法を模索していた ・新規チャネル開設にあたっての事務業務負荷を懸念していた |

成果 | LINE友だち登録者数の目標17万名を約4か月で達成できた |

三井住友海上あいおい生命保険株式会社様では、LINE公式アカウントの新規開設にあたり、LINE友だち追加キャンペーンと、アンケートキャンペーンを実施しました。

友だち追加キャンペーンでは、期間中にLINE友だち追加した方全員にインセンティブを付与。アンケートキャンペーンでは、期間中にアンケートに回答した方全員へ、好きな商品を選べるデジタルギフトをプレゼントしました。

その結果、友だち登録者数は目標17万名を約4か 月で達成できました。また、お客さまや代理店からも好評なキャンペーンとなりました。代理店から好評を得られ、参加者からも「LINEキャンペーンがとても良い」などの声をいただけました。

▼この事例の詳細はこちら

既存のLINE友だちへのCRMを目的としたLINE公式アカウント活用事例

施策の目的 | ・LINE公式アカウントでの既存友だち登録者へのCRM ・より効率的なアンケート回収 |

|---|---|

課題 | 友だち追加後にすぐブロックをされてしまう |

成果 | ・ブロックを抑制できた ・手間のかからない運用で、アンケートの回収効率を改善できた |

株式会社長谷工コーポレーション様では、即検討・即購入になりにくい不動産業界の特性上、継続的なコミュニケーションが重要であることから、LINE公式アカウントを主軸とした取り組みを実施しました。

具体的には、LINE公式アカウントでキャンペーンを投稿し、キャンペーンバナーを押すとアンケートが表示され、回答するとその場で抽選に参加することができるというものです。1アカウントにつき1回参加でき、当選者にはサーティワン アイスクリームのギフト券をプレゼントしました。

従来は「友だち追加後にすぐブロックをされてしまう」という課題がありましたが、LINEで定期的にキャンペーンを実施することでブロックを抑制。その結果、お客さまと長期的かつ定期的にコミュニケーションを取れる環境が構築できました。

▼この事例の詳細はこちら

慰労を目的とした従業員へのギフト配布事例

施策の目的 | 冬の繁忙期に出勤してくれた従業員への慰労 |

|---|---|

課題 | ・従業員のニーズや全国各地の店舗の立地に合わせたギフトの選択が難しく、いつも同じようなものになりがちだった ・対象の従業員の人数が変動した際に、ギフトを再調達することに手間がかかっていた |

成果 | ・店舗勤務社員全員に配布でき、多くの社員から好評の声をもらった ・感謝のメッセージを伝えられ、従業員のエンゲージメント向上につながった |

株式会社スープストックトーキョー様では、冬の繁忙期に出勤してくれた従業員に、慰労と感謝を伝える手段としてデジタルギフトを配布。全国にいる従業員が満足できるように、受け取った方が好きなものを1,000以上のブランドから選べる「giftee Box」を採用いただきました。

以前は、従業員のニーズや各店舗の立地に合わせてギフトを選択することが難しかったものの、「giftee Box」を選んだことで、ギフトの使用エリアが限定されず、個々人の好みに合わせてギフトを選んでもらえるようになったため、社内従業員からは好評を得られました。

▼この事例の詳細はこちら

全員プレゼント形式で新商品認知拡大とフォロワー獲得を実現

施策の目的 | 新商品の認知拡大、Xアカウントの新規フォロワー獲得 |

|---|---|

課題 | Xキャンペーンと来店促進を組み合わせるキャンペーンの運用負荷が高く、コストもかかりすぎていた |

成果 | 6万以上のリポストによって新商品の認知拡大を実現 約4.3万の新規フォロワーを獲得 |

ゴディバ ジャパン株式会社様は、新商品発売を記念したXキャンペーンを実施しました。これは、公式アカウントをフォロー&リポストすると、その場で「GODIVA ギフト券(1,000円)」か「ゴディバキューブトリュフ(1粒)ご試食」が当たるキャンペーンでした。

ハズレをなくし、全員プレゼントにすることでキャンペーンの参加モチベーションを高めた結果、1か月のキャンペーン期間中に6万リポストを達成すると同時に、約4.3万の新規フォロワーを獲得できました。

▼この事例の詳細はこちら

ガス展のPRと顧客接点獲得を目的にLINEキャンペーンを実施

施策の目的 | ・LINE公式アカウントの友だち登録者数の拡大 ・「ヨコエネのエネルギーガス展2023」の来場促進 |

|---|---|

課題 | 顧客とのオフラインでの関係が築けていなかった デジタルからリアルへの送客を目的としたSNS施策が十分にできていなかった |

成果 | ガス展の開催中、友だち登録者数は約700件増加し、友だち登録者数は約1.6倍に |

東京ガス横浜中央エネルギー株式会社様は、2023年11月2日〜5日に開催した「ヨコエネのエネルギーガス展2023」のPRと、LINE公式アカウントの友だち登録者数拡大を目的に「LINE友だち限定抽選会」を実施しました。

イベント案内チラシにLINE友だち限定抽選会のお知らせを掲載すると共に、イベント会場でも周知。そして、イベント終了後には公式アカウントから抽選ページを送付しました。

そして、当選者250人にその場で500円分のAmazonギフトカードをプレゼント。その結果、イベント期間中に約700件の新規友だち登録を獲得することができました。

▼この事例の詳細はこちら

Xアカウント開設直後にもかかわらず、開始4日間で約2万フォロワーを獲得

施策の目的 | ・ZEV(ゼブ)という言葉の認知拡大 ・Xアカウントのフォロワー獲得 |

課題 | フォロワーがいない新規アカウントでは投稿が拡散されづらく、ターゲットに見つけてもらうことが困難 |

成果 | 開始から4日間で約2万フォロワーを獲得 |

東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)様では、「ZEV(※)」という言葉の認知拡大を目的に、新規に立ち上げたXアカウントでキャンペーンを実施されました。

フォロワーがいない新規アカウントでは投稿が拡散されづらく、ターゲットに見つけてもらうことが困難という課題を抱えていましたが、1,000種類以上から選べるデジタルギフト「giftee Box」をプレゼントするフォロー&リポストキャンペーンを実施。その結果、開始から4日間で約2万フォロワーを獲得しました。

※Zero Emission Vehicle(ゼロエミッションビークル)の略。読み方は「ゼブ」。

▼この事例の詳細はこちら

https://giftee.biz/cases/tokyo-co2down/

ゲームの世界観とリンクしたオリジナルギフトで、約2,200件の投稿を獲得

施策の目的 | 新作アプリゲーム「とらべる島のにゃんこ」の認知拡大・新規ユーザー獲得 |

|---|---|

課題 | コアゲームユーザー以外をターゲットとしていたため、ゲームの内容を想起させつつ普段使いしたいと思えるギフトの選定が課題 |

成果 | ・想定より多くの方に参加いただけた ・スクリーンショット投稿キャンペーンでは約2,200件と、想定を上回る数の投稿があり、SNS上で数多くのスクリーンショットの投稿を見られた |

株式会社コロプラ様では、新作ゲーム「とらべる島のにゃんこ」のサービス開始にあたり、X(旧Twitter)とInstagramで全4回のSNSキャンペーンを実施されました。

コアゲームユーザー以外をターゲットとしていたため、ゲームの世界観を想起させつつ、日常的にも使いたいと思えるギフトを選びたいとのことでした。そこでギフティにご相談いただき、キャリーケースやランチボックス、トートバッグなどにゲームキャラクターをプリントや刺繍したオリジナルギフトと、旅ギフトやデジタルギフトを用意させていただきました。

その結果、公式Xもしくは公式Instagramをフォローし、ゲーム内のスクリーンショットを撮影&投稿することで応募できる「スクリーンショット投稿キャンペーン」では約2,200件と想定を上回る投稿があり、SNS上で数多くの露出を獲得できました。

▼この事例の詳細はこちら

LINEアンケート回答数が目標比120%を達成、システム連携で運用工数も削減

施策の目的 | ・LINE IDを活用したユーザーセグメントごとのアンケート配信 ・デジタルギフトを活用した抽選企画によるアンケートの回収数の向上 |

|---|---|

課題 | 従来の手法では思うように回答が集まらず、かつ、キャンペーンの開発や当選者へのインセンティブ付与の作業に運用工数がかかっていた |

成果 | ・2週間でアンケート回収目標数の120%を達成 ・開発工数の削減、問い合わせ窓口の負荷軽減になった |

株式会社LIFULL様では、不動産情報サービス「LIFULL HOME'S」のLINE公式アカウントでユーザーアンケートを実施されていましたが、従来の手法では思うように回答が集まらず、またキャンペーンの開発や当選者へのインセンティブ付与の作業に運用工数がかかっていました。そこで、LINEのアンケートシステムとgiftee for Businessのシステムを連携し、アンケート回答完了と同時に自動で抽選を行い、当選者にはその場でAmazonギフトカード500円分を配布する仕組みを導入されました。

その結果、2週間でアンケート回答数が目標比120%を達成し、システム連携による完全自動化で問い合わせ対応工数の軽減にもつながりました。

▼この事例の詳細はこちら

よくある質問(FAQ)

Q1: 個人でも利用できますか?

はい、多くのソーシャルギフトサービスは個人でも利用できます。

個人利用の主なシーン

友人や家族への誕生日プレゼント

お礼やお詫びのギフト

遠方の方へのお祝い

SNSでのプレゼント企画

個人利用と法人利用の違い

項目 | 個人利用 | 法人利用 |

|---|---|---|

購入方法 | 即時購入(クレジットカードなど) | 申し込み・審査制(請求書払いなど) |

最小ロット | 1件から | サービスによる(1件〜) |

施策支援ツール | 基本的になし | あり(インスタントウィン、アンケートなど) |

サポート | 基本的にセルフサービス | 専任担当者がサポート |

法人向けサービスでも、少額から即時購入できるものは個人でも利用しやすいです。

Q2: セキュリティ面で注意すべき点は?

ソーシャルギフトを導入する際は、以下のセキュリティ面を確認しましょう。

1. サービス提供会社の信頼性

ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得しているか

プライバシーマークを取得しているか

セキュリティチェックシートの提供有無

2. データの暗号化

SSL/TLS通信の実施

ギフトコードの暗号化

個人情報の適切な管理

3. 不正利用対策

ギフトコードの有効期限設定

利用状況のモニタリング

不正検知システムの導入

4. アクセス制限

管理画面へのアクセス制限

権限管理機能

ログ管理

5. サポート体制

問い合わせ窓口の充実

トラブル時の対応体制

セキュリティインシデント発生時の連絡体制

確認すべきポイント

- セキュリティ認証(ISO 27001、プライバシーマーク)を取得しているか

- データの暗号化を実施しているか

- 不正利用対策が整っているか

- サポート体制が充実しているか

- セキュリティチェックシートを提供しているか

特に、大規模キャンペーンや従業員向け福利厚生など、多くの人が利用する施策では、セキュリティ体制が整ったサービスを選ぶことが重要です。

まとめ

本記事では、ソーシャルギフトの概要や活用シーンなどについて解説しました。

ソーシャルギフトは種類も価格帯も幅広く、メールやSNSのDMで贈れるため、どのようなシーンでも活用できます。近年は、法人需要が特に増えており、キャンペーンへの活用だけでなく、福利厚生や社内褒賞としても利用されています。

ただ、ソーシャルギフトには使用の条件や期限が設けられているものもあるため、贈るターゲット層のニーズにあわせて準備することが重要です。ターゲット層の興味や関心、利用シーンなどを想定して適切なものが選べると、貰う側の満足度は上がります。

また、デジタルギフトサービスの中には、キャンペーン用ツールの提供やキャンペーンの設計・実施をサポートしているサービスもあります。ソーシャルギフトと共に利用することで、キャンペーンの効率化や成果の向上につながるでしょう。

より魅力的な景品・インセンティブを用意するためにも、利便性の高いソーシャルギフトを選んでみてはいかがでしょうか。

デジタルギフトは導入実績NO.1の「giftee for Business」で

giftee for Businessは、導入実績50,000件を超えるデジタルギフトです。幅広い価格帯のギフトを取り扱い、SNSキャンペーンや来店促進の景品、福利厚生など、さまざまなシーンで利用可能です。もしも現在、

・キャンペーンのインセンティブとしてどの種類のギフトを選べば、満足度が高いのかわからない ・インセンティブの選択肢の一つとしてデジタルギフトも検討したい

などのお困りごとがありましたら、ぜひgiftee for Businessの検討をしてみませんか。170以上のブランド・約1,000種類のデジタルギフトを取りそろえ、抽選〜ギフト配布までをワンストップで支援できる各種ツールも提供しています。