アンケート謝礼の選び方|ギフト形式別のおすすめと回答率を高めるギフト活用術

アンケートの実施について検討しており、「アンケートを行うなら、謝礼を用意すべき?」のようにお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

アンケートに回答してもらったお礼として提供される報酬やインセンティブは「アンケート謝礼」と呼ばれ、以下のようにさまざまな形式があります。

現金

ギフトカード

ポイント

クーポン

eチケット

ただし、どれを選んでも効果的であるとは限りません。謝礼の種類や金額感は、調査内容や対象者に応じて異なるからです。そのため、以下のことを考慮しながら謝礼の内容を考えることが大切です。

予算の設定金額

対象者

配布のタイミング

謝礼品の受け渡し方法

適切でない謝礼を選んでしまうと、アンケートの結果やデータの信頼性にも大きな影響を与えてしまいます。一方で、適切に運用できれば、例えば次のような結果につながることもあります。

本記事では、謝礼の種類や金額の相場、適切な謝礼を選ぶためのポイントについて詳しく解説します。事例も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

アンケート謝礼の選び方でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・アンケートを行うなら、謝礼を用意すべき? ・適切な謝礼の設計が分からず、回答率が上がらない ・他社の成功事例を知りたい

アンケート施策では、依頼文や導線の工夫に加えて、回答者にとって“受け取りやすく、選びやすい謝礼”を用意できているかどうかが、回答率を大きく左右します。とはいえ、年代や生活スタイルの異なる多様なユーザーに向けて、誰もが満足できる謝礼を用意するのは簡単ではありません。

弊社の「giftee Box」であれば、そうした懸念を解消できます。giftee Boxは、受け取った方が 1,000種類以上のギフトの中から自由に選べるデジタルギフトです。より詳しい内容については、無料で資料をダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

アンケート謝礼が回答率に与える影響

アンケートを実施する際、「謝礼を用意すれば本当に回答率が上がるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。結論から言うと、適切な謝礼を用意することで、回答率の向上が期待できます。

謝礼の有無や種類によって、回答者の協力意欲は大きく変わります。ここでは、謝礼が回答率に与える影響について解説します。

謝礼がある場合とない場合の回答率の違い

謝礼の有無は、回答率に直接的な影響を与えます。特に、全員プレゼント型の謝礼は回答率向上に効果的です。回答者は「確実に謝礼を受け取れる」という安心感から、アンケートに協力しやすくなります。

一方、抽選型の謝礼は回答率への影響が全員プレゼント型よりも小さくなる傾向がありますが、高額な謝礼を用意できるため、ターゲット層によっては十分な効果が期待できます。

謝礼の種類による回答率への影響

謝礼の種類も回答率に影響を与えます。近年特に効果が高いのがデジタルギフトです。

デジタルギフトは回答完了後すぐに受け取れる即時性があり、受け取り手続きも簡単なため、回答者の満足度が高く、結果として回答率の向上につながります。

また、Amazonギフトカードやコンビニで使えるギフトなど、使い道が広い汎用性の高い謝礼ほど、幅広い層から支持され、回答率が高まる傾向があります。特定の店舗でしか使えない謝礼や、受け取りに手間がかかる現物の謝礼は、回答率への効果が限定的になることがあります。

回答率の平均値と目標設定

アンケートの回答率は、形式や対象者によって大きく異なります。ここでは、回答率の目安と、目標設定の考え方について解説します。

アンケートの一般的な回答率は?

アンケート調査の回答率は、実施方法や対象者によって大きく異なりますが、一般的にどの程度が標準的な水準なのでしょうか。

一例として、政府が実施する統計調査における回答率を見てみましょう。

総務省統計委員会の「調査票の回収率・有効回答率の状況について」(平成30年12月13日)によると、一般統計調査41件のうち、回収率が70%以上の調査は27件。一方で、70%未満は14件であり、そのうち4件は50%を下回っていたとのことです。

公的機関である政府の調査でさえ、回答率が半数を切ることがあります。そう考えると、民間のアンケートでは、配布のタイミングや質問内容、インセンティブ設計などを工夫しない限り、回答率を高めるのは難しいかもしれません。

目標回答率の設定方法

一般的な回答率の水準を理解した上で、自社のアンケートではどのような目標を設定すればよいのでしょうか。目標回答率を設定する際は、以下の3つのポイントを考慮しましょう。

1. 必要なサンプル数から逆算する

まず、調査に必要なサンプル数を明確にします。たとえば、500件の回答が必要で、回答率を30%と見込んだ場合、約1,700件の配信が必要になります。

2. 過去の実績を参考にする

自社で過去に実施したアンケートの回答率を参考に、現実的な目標を設定しましょう。

3. 謝礼や施策の内容に応じて調整する

謝礼の有無や金額、配信タイミングの工夫などによって、回答率は大きく変動します。これらの施策を組み合わせることで、平均よりも高い回答率を目指せます。

アンケート謝礼の選び方

アンケート謝礼を決める際には、以下の順番で進めるとスムーズに謝礼の内容を決められます。

予算を決める

対象者を決める

配布のタイミングを決める

謝礼品を決める

では、選び方について順に見ていきましょう。

予算を決める

アンケート謝礼を選ぶ際には、まず予算を設定しましょう。予算が決まると、選べる謝礼の範囲が明確になります。以下を考慮しながら、予算を決めていきましょう。

アンケートの規模

対象人数

調査の目的

予算を決める際には、まずアンケートの実施にかかる費用を細かく見積もります。そのうえで上記を考慮しながらインセンティブのバランスを考えましょう。

対象者を決める

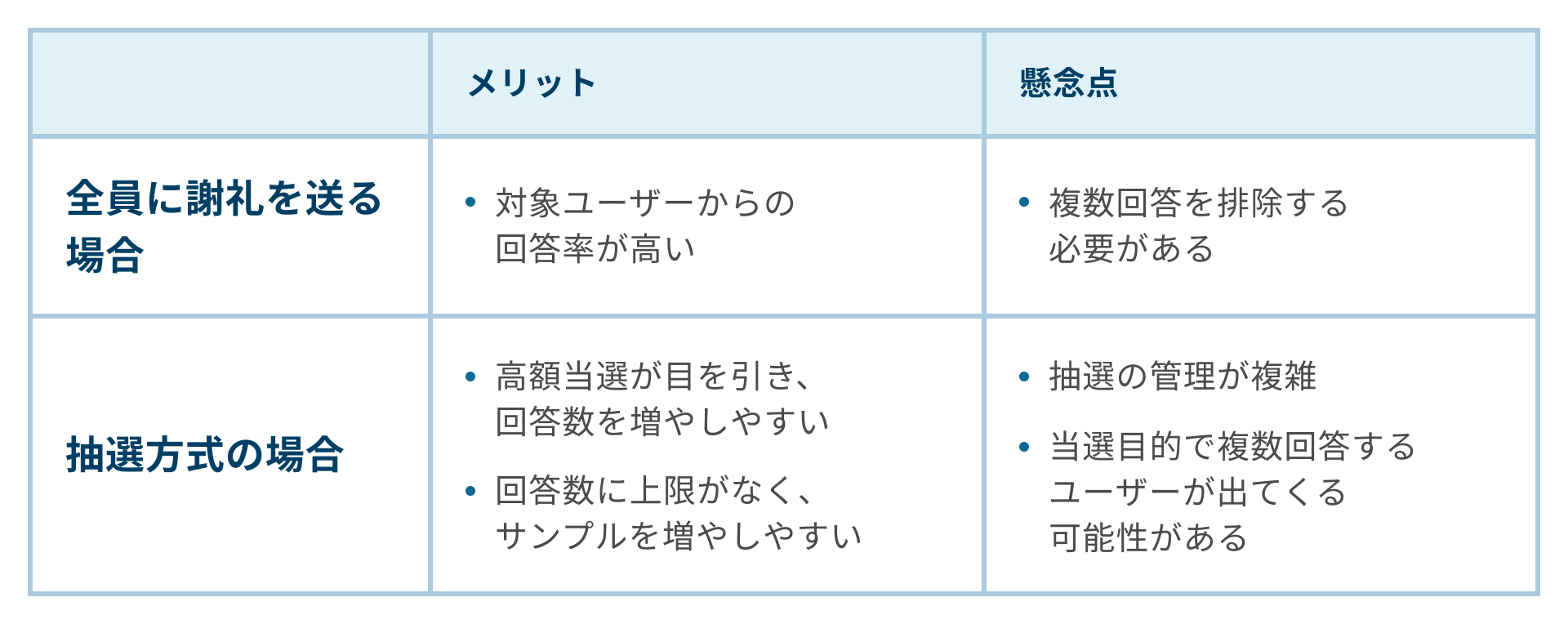

謝礼の提供は、必ずしも全回答者を対象とする必要はありません。一般的に以下の2パターンがあります。

アンケートの回答者全員に謝礼を提供する

抽選で一部の回答者に提供する

では、全員に提供する場合と抽選方式にする場合のメリットや懸念点について、詳しく見ていきましょう。

◆全員に謝礼を提供する場合

全員に対して謝礼を提供する場合、以下のメリットと懸念点が挙げられます。

まず、回答者は確実に報酬を受け取れるとわかっているため、回答するモチベーションが高まります。そのため、回答“率”が向上できるというメリットがあるのです。

ただし、1ユーザーが2回以上の回答を行った場合、謝礼も回答した分だけ提供することになります。例えば、2回答したユーザーに対しては、謝礼も2つ提供するということです。

これでは、回答内容は1人分なのに対して、謝礼は複数人分を提供することになるため、予算が無駄になってしまいます。そのため、重複ユーザーを排除する仕組みが必要です。

▼ 全員に謝礼を提供するのが向いているパターン

- 製品やサービスの改善に向けたフィードバック調査

- 企業のイメージ調査

- トレンド分析

◆抽選方式の場合

抽選方式で謝礼を提供する場合、以下のメリットと懸念点が挙げられます。

まず、全員に対して謝礼を用意する必要がない分、魅力的な謝礼や高額な謝礼を用意しやすくなります。これらがユーザーの目を引き、回答“数”を増やしやすいというメリットがあります。

また、全員に謝礼を提供する場合は、予算の都合上で参加者に上限を設けなくてはなりませんが、抽選であれば何人参加してもかかるコストは変わりません。そのため、上限を設ける必要がなく、サンプル数を増やしやすいというメリットがあります。

懸念点としては、抽選管理が複雑であり、全員に謝礼を提供する場合と同様に複数回答が発生する可能性があるという点です。ただし、複数回答に関しては、全体のサンプル数に対する影響が少ない場合も多く、抽選であることから予算の無駄もないため、全員に謝礼を提供する場合ほど厳密に排除する必要はないでしょう。

▼ 抽選方式で謝礼を提供するのが向いているパターン

- 新商品のプロモーション

- イベント参加者アンケート

配布のタイミングを決める

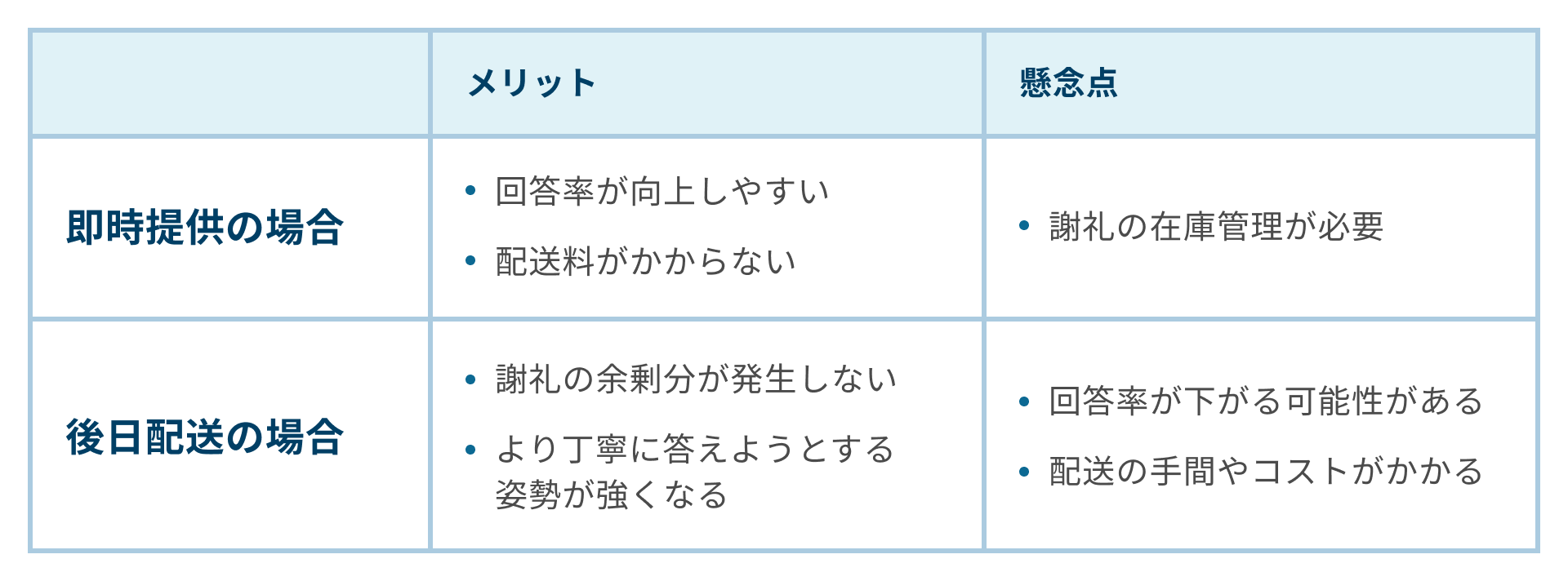

アンケート謝礼は、渡すタイミングにも以下の2パターンがあります。

アンケート回答後すぐに渡す

後日配送する

では、タイミングごとのメリットと懸念点について、詳しく見ていきましょう。

◆アンケート回答後にすぐ渡す(即時提供)場合

即時提供で謝礼を提供する場合、以下のメリットと懸念点が挙げられます。

アンケート回答後すぐに渡す場合は、その場で謝礼が受け取れることから、回答のモチベーションを高めやすく、回答率を向上しやすいというメリットがあります。例えば、オンラインアンケートでは、回答後すぐにデジタルギフトカードやポイントが配布されるケースが一般的です。また、その場で謝礼を提供するため、配送料などが不要です。

しかし、アンケートに回答する時点で謝礼を用意していなければならず、在庫管理が必要となります。さらに、即時提供かつ抽選形態の場合はスピード感が求められるため、即時抽選ツールなどの導入が必要です。

▼ 即時提供が向いているパターン

- 顧客満足度調査

- トレンド分析

- 展示会後のアンケート

◆後日配送する(後日提供)場合

後日提供で謝礼を提供する場合、以下のメリットと懸念点が挙げられます。

後日謝礼を提供する場合は、回答者に順次ギフトを送れば良いので、用意すべき謝礼の数が明確なため、余剰在庫が発生しません。後日配送という形式は、参加者に「しっかりとした対価を得るためには、しっかりとした回答をしよう」という心理を生じやすくします。即時の報酬を期待できないため、参加者は「時間をかけて誠実に回答することが、後での報酬にふさわしい行動」と感じることが多いです。

しかし、その場で受け取れないことで回答者のモチベーションが下がり、回答率が低下するリスクがあります。また、梱包や発送といった手間や、配送料などのコストもかかります。また、後日配送するための個人情報の取得が必要になり、個人情報を適切に管理しなければ、情報漏洩のリスクにもなりえます。

▼ 後日配送が向いているパターン

- 謝礼が高額の場合

- オンライン調査

- 全国規模で実施されるアンケート

どちらの方法を選ぶかは、調査の性質や対象者のニーズ、謝礼品に合わせて検討する必要があるでしょう。

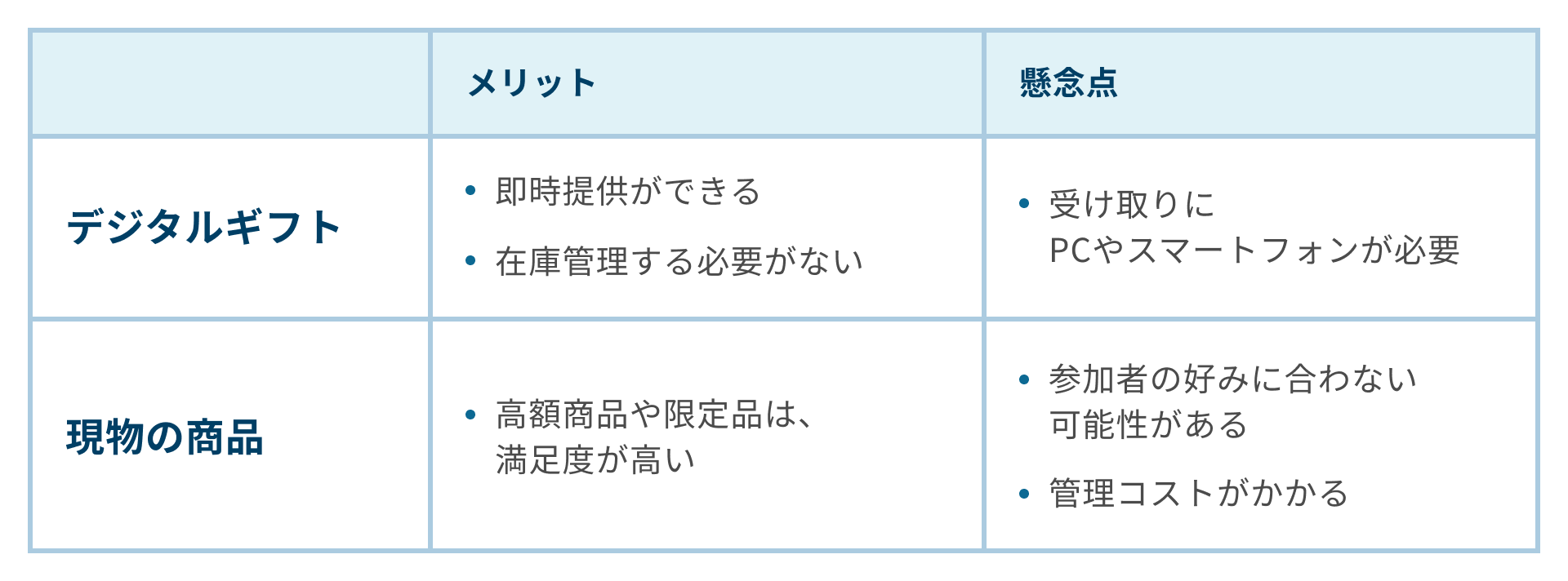

謝礼品を決める

謝礼品はさまざまなものがありますが、大きく分けると「デジタルギフト」「現物の商品」の2種類に分類できます。では、謝礼品ごとのメリットと懸念点について、詳しく見ていきましょう。

デジタルギフト

デジタルギフトをはじめとするデジタル形式の謝礼は、特にオンライン調査で多く利用されます。一般的に、電子ギフトカード、ポイント、クーポンコードのようなものがデジタルギフトとして提供されています。

まず、デジタルギフトの場合です。デジタルギフトは即時提供でき、なおかつ在庫がないため管理も簡単で、回答者も受け取りやすいという利点があります。ただし、受け取りにPCやスマートフォンが必要で、なおかつそれらを操作できなければ、受け取りが難しいです。そのため、対象が高齢者の場合は、デジタルギフトよりも現物の方が良いでしょう。

現物の商品

現物の謝礼には、商品券、ギフトカード、実際の製品のようなものがあります。

高額商品や限定品であることが多い現物は、高い満足感を得られる可能性があります。例えば、抽選による高額な家庭用ゲーム機の提供や、モニター調査による自社の新製品の提供などが当てはまります。

ただし、商品の配送に手間やコストがかかり、手続きは煩雑になりやすいという特徴があります。また、参加者の好みに合わない謝礼を用意してしまうと、参加数の低迷や不満が出てしまう可能性があります。

ターゲットに合わせた謝礼を考えよう

デジタルギフトか現物かだけでなく、別の視点として「各回答者の好みにどの程度対応するか」も重要です。

例えば自分の好みに合う謝礼を選べるようにすると、個々の回答者に特別な体験やアイテムを提供できるため、より高い満足度を引き出せます。しかし、コストや手間がかかるため、選定には慎重にならなくてはなりません。

全員に同一の謝礼を提供する場合、コストは低く抑えやすく謝礼の管理も容易なため、大規模な調査に適していますが、個別のニーズに応えにくいというデメリットもあります。

謝礼は、ターゲット層の特性やアンケートの目的に応じて、慎重に検討することが重要です。このように謝礼を選んでいくことで、よりアンケートの回答率を向上させましょう。

アンケート謝礼の選び方でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・アンケートを行うなら、謝礼を用意すべき? ・適切な謝礼の設計が分からず、回答率が上がらない ・他社の成功事例を知りたい

アンケート施策では、依頼文や導線の工夫に加えて、回答者にとって“受け取りやすく、選びやすい謝礼”を用意できているかどうかが、回答率を大きく左右します。とはいえ、年代や生活スタイルの異なる多様なユーザーに向けて、誰もが満足できる謝礼を用意するのは簡単ではありません。

弊社の「giftee Box」であれば、そうした懸念を解消できます。giftee Boxは、受け取った方が 1,000種類以上のギフトの中から自由に選べるデジタルギフトです。より詳しい内容については、無料で資料をダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

アンケート謝礼の相場

具体的な謝礼を決める前に、アンケート謝礼の相場を理解しておくことが大切です。相場を把握していることで、適切な予算設定ができます。謝礼の相場は、次の要素によって異なります。

アンケートの形式

回答時間の長さ

参加難易度

それぞれの違いを解説しますので、参考にしてください。

アンケート形式による違い

アンケート形式には、Web・郵送・トライアルなど、さまざまな形式があります。どの形式でアンケートを行うかによって、謝礼の相場は変わりますが、平均的な謝礼額は500円が理想的と言われています。

ギフティの過去のデータをもとにした金額レンジのTop3は以下の通りです。

1位:300円〜500円 2位:100円〜200円 3位:700円〜1,000円

スマホで完結できて比較的手軽に参加できるオンラインアンケートや、来場してもらわなくてはならないことから、参加に時間や労力がかかるアンケートもあります。その参加難易度によっても相場は異なり、アンケートへの参加が手軽であるほど謝礼は低く、難易度が高いほど謝礼は高くなります。

回答時間の長さ(アンケートの量)による違い

アンケートの回答にかかる時間が長くなるほど、謝礼の金額も高くなる傾向があります。

たとえば、Webアンケートで10円の謝礼を設定していたとして、回答に10分、20分かかってしまえば「割に合わない」と感じられてしまい、回答してもらえなかったり、途中で離脱されてしまう可能性があります。そのため、回答時間の長さを考慮することが大切です。

理想的な回答時間は5分以内で設問数は10〜20問が目安です。ただし、2択形式などの簡単な質問であれば、100問以上でも問題ないでしょう。逆に、記述式や全問解答必須のアンケートでは、設問数が少なくても負担が大きくなるため、高額な謝礼を設定する必要があるかもしれません。

あらかじめご自身で試しにアンケートに答えてみて、回答にどれくらいの時間がかかるのかを把握しておき、謝礼の金額を検討しましょう。

業界別の謝礼設定の工夫

なお、余談ですが、金融や不動産業界のように高単価商品を扱う業界では、顧客の信頼を得て成約に結びつけるために、アンケートを顧客との重要な接点として活用しています。

例えば、マンションや保険の契約に関連するアンケートでは、謝礼として数千円〜1万円相当のギフトカードや高級商品の提供が行われることがあります。これは、顧客がアンケートに真剣に回答するよう促し、その後の商談や成約につなげる狙いがあります。一方で、謝礼を200円程度に抑える代わりに、成約や次回利用時に高額なインセンティブを設定する手法が取られることもあります。

このように、業界や商材の特性に応じて謝礼の金額やタイミングを調整することが、顧客の満足度向上と成約を増やすポイントとなっています。

回答率を上げる5つの施策

アンケートの回答率を高めるには、謝礼だけでなく、アンケート設計や配信方法など、複数の要素を最適化することが重要です。ここでは、回答率を上げるための5つの実践的な施策を紹介します。

1. 謝礼の最適化

謝礼は回答率に直結する重要な要素です。ターゲット層に合わせた適切な謝礼を選び、金額も相場に合わせて設定しましょう。

ポイント

- 全員プレゼント型は回答率が高まる

- デジタルギフトなら即時配布が可能

- 使い道が広い汎用性の高いギフトを選ぶ

2. アンケート設計の工夫

回答にかかる時間が長すぎると、途中で離脱されてしまうリスクが高まります。回答者の負担にならないよう、アンケートの設問数や回答時間を最適化しましょう。

ポイント

- 必須項目を最小限にする

- 選択式を中心に、記述式は1〜2問程度に抑える

- 進捗バーを表示し、あとどれくらいで完了するかを示す

3. 配信タイミングの最適化

アンケートを配信するタイミングも回答率に影響します。BtoC向けであれば平日の朝9〜10時、または昼休みの12〜13時が開封されやすい時間帯です。

ポイント

- 月曜の朝や金曜の夕方は避ける

- BtoB向けは火〜木曜日の午前中が効果的

- リマインドメールは締切の2〜3日前に送る

4. リマインド施策

一度で回答してもらえない場合も多いため、リマインドメールを送ることで回答率を高められます。ただし、送りすぎると逆効果になるため、1〜2回程度にとどめましょう。

ポイント

- 「まだ回答されていない方へ」と明記する

- 締切が近いことを強調する

- 謝礼の内容を再度アピールする

5. 回答しやすい環境づくり

スマートフォンでの回答を前提に、モバイルフレンドリーなデザインにすることが重要です。また、個人情報の取り扱い方針を明記し、安心して回答できる環境を整えましょう。

ポイント

- スマートフォンで見やすいレイアウトにする

- 個人情報保護方針を明示する

- アンケートの目的を明確に伝える

これらの施策を組み合わせることで、回答率を大幅に向上させることができます。

なお、アンケートを依頼する際は、依頼文の書き方も非常に重要なポイントです。文面のトーンや構成によって、回答率が大きく変わることもあります。もし依頼文の書き方に迷われている方は、参考になるテンプレートを紹介した以下の記事もぜひご覧ください。

アンケート謝礼を選ぶ際の3つのポイント

適切な謝礼を選ぶためには、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

過剰な謝礼による回答の偏りを防ごう

ターゲット層に合わせて謝礼を選定しよう

調査の透明性を確保しよう

では、これらのポイントについて、詳しく解説します。

過剰な謝礼による回答の偏りを防ごう

高額な謝礼を用意すれば、より多く回答してもらえるのでは?とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、謝礼は相場に合わせて適切に設定することが大切です。

なぜなら、高額なギフトカードや現金を謝礼として提供すると「報酬目当て」の参加が増える可能性があるからです。すると、回答者が調査の本来の目的に合わない回答をするリスクが高まります。

これにより回答が偏ってしまい、データの信頼性が低下する恐れがあります。

【対策】

「アンケート謝礼の相場」で解説したように、調査の目的や難易度に見合った適切な金額に設定することが大切です。報酬がインセンティブとして働きつつも、回答に過度な影響を与えないように調整しましょう。

ターゲット層に合わせた謝礼を選定しよう

ターゲット層はどのような人物なのか、どのようなものが好まれるかを事前に把握し、それに合わせて謝礼を選定しましょう。

ターゲット層の好みや生活スタイルに合わない謝礼を提供すると、回答率や回答の質が低下する恐れがあります。たとえば、ターゲットは40代なのに、流行っているからといって20代に喜ばれる謝礼を用意しても、ターゲットには回答してもらえない可能性が高くなるでしょう。

【対策】

事前にターゲット層の特性や好みを把握し、その層にとって魅力的な謝礼を選ぶことが重要です。また、謝礼を複数用意して、回答者が自分の好みに合うものを選べるようにするのも効果的でしょう。

調査の透明性を確保しよう

アンケートに回答するということは、自分の情報を提供するのと同じことです。そのため、アンケートの目的や謝礼の理由が明確になっていないと「この回答はなにに使われるのかわからなくて心配」といったように、回答者の調査に対する信頼感が低くなってしまうでしょう。

その結果、適当に答えるなど、誠実な回答を得にくくなります。

【対策】

アンケートの冒頭で、調査の目的や得られる情報の使い方、謝礼の提供理由を明確に説明し、透明性を提示するのです。また、個人情報の取り扱いについても、しっかりとした説明を行い、回答者が安心して参加できる環境を整えることが肝要です。

appendix/景表法に注意

アンケートで謝礼を提供する場合、その目的やギフトの内容によっては「景品表示法(景表法)」の規制対象になることがあります。その場合、提供する謝礼の金額に制限がかかるので、ご注意ください。

景表法の規制対象となるか否かは、アンケートが「取引に付随するか」がポイントです。商品の購入やサービスの利用、来店の誘引手段としてアンケートが用いられていると考えられる場合、対象となることがあります。

たとえば、500円の商品を購入し、その場でアンケート回答した全員に1,000円分の景品を提供する場合は、総付(そうづけ)景品(※)の規制の対象となる可能性が高いです。保険業界など、業界によっては景品の提供に関するルールが別途存在する場合がありますので、アンケート謝礼を用意するときは、自社が属する業界のルールも確認しておきましょう。

※一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品のこと

各法律に関しては、以下の記事でより詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

なお、景表法に関する内容はあくまで株式会社ギフティとしての見解であり、法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、こちらの内容に基づいて被ったいかなる損害についてもギフティは一切責任を負いません。また、ギフトのプレゼントや使用に関する最終判断は、キャンペーン実施企業様に委ねています。

アンケート謝礼にデジタルギフトを活用した成功事例

ここまで、アンケート謝礼の選び方や相場について解説してきました。最後に、読者の皆さんによりイメージしていただけるよう、giftee for Businessを使ってアンケート施策を実施された企業様の事例を紹介します。

即座にギフトが当たるキャンペーンでアンケート回答数、目標の120%を達成

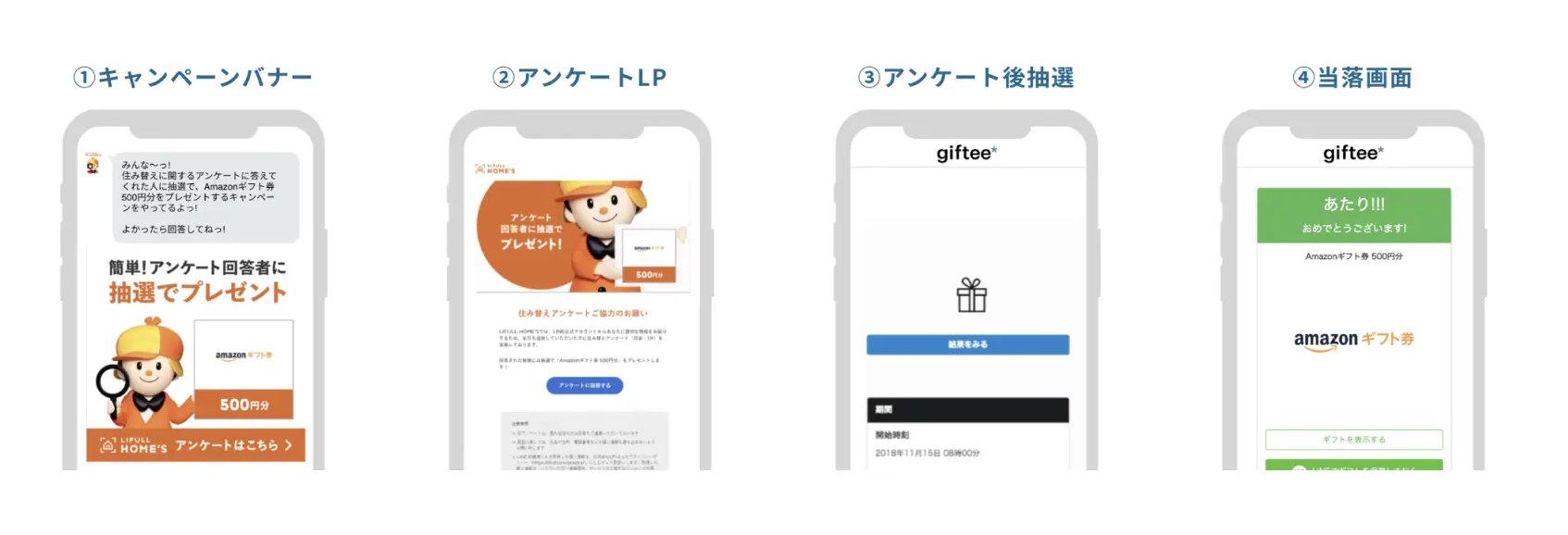

株式会社LIFULL様は、住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」を運営している企業です。

LINE公式アカウントを開設しており、友だち登録をしているユーザーに向けてアンケートを送信し、回答した直後に抽選でギフトがあたるキャンペーンを実施しました。

アンケートLPのURLを複数の方法でユーザーに送付し、LPに遷移、回答してもらうと、giftee for Businessの「LINE IDの認証システム」で回答者が識別され、即時で抽選が開始される仕様に。当選者には、その場でAmazonギフト券のコードが記載されたギフトが発行されました。

LIFULL様のLINEキャンペーンの画面遷移イメージ

その結果、2週間でアンケート回答数が目標の120%を達成。さらに、認証システムなどを利用することで、開発工数の削減、問い合わせ窓口の負荷軽減にもつながりました。

▼この事例の詳細はこちら

展示場来場&アンケート回答者へギフト配布で新規顧客増を達成

セキスイハイム東北株式会社様は、建設業や不動産業などを行っていらっしゃる企業です。

同社は、お正月期間に東北全エリアのセキスイハイム展示場や分譲住宅に来場し、アンケートに回答された方を対象に、抽選で「giftee Box(※)」を含むさまざまなギフトをプレゼントをするキャンペーンを実施しました。

※約1,000種類のラインナップの中から、好きな商品を自由にえらべるgiftee for Businessのデジタルギフト

セキスイハイム東北様のキャンペーンチラシ

対面配布システムの「Direct」 を利用し、展示場や分譲住宅に来場した人だけがキャンペーンに参加し、当選した回答者にその場でギフトを渡せるようにしたことで、現場ですべて完結できるようにしました。

その結果、ホームページからの新規顧客獲得数が前年比145%となり、年始の目標を112%達成しました。また、運用工数の削減にもつながりました。

▼この事例の詳細はこちら

紙アンケートからWebへの移行で回答率13.2%向上を達成

企業/ブランド名 | 京葉ガス株式会社 |

|---|---|

目的 | ガスの開栓・取付・修理作業における顧客満足度調査 |

成果 | 紙からWebアンケートに変更したところ、主に30〜40代の開栓ユーザーの回答率が対前年13.2%向上 運用に関わるコストを大幅に低減 |

京葉ガス株式会社様では、ガスの開栓、取付、修理作業をご利用いただいたお客様を対象に、顧客満足度調査を実施していました。従来は紙のアンケートを用いていましたが、配布や発送、集計の委託費用などコスト面が課題となっていました。

そこで、二次元コード付きハガキを送付し、Webアンケートに回答いただいた方に、Amazonギフトカード200円分、楽天ポイント200ポイント、サーティワン アイスクリーム200円ギフト券、gifteeギフトコード200円の4種類から選べるデジタルギフトをプレゼントする仕組みを導入されました。

さらに、シリアルコード認証機能を活用したアンケートシステムにより、重複回答による不正取得を防止。紙からWebへの移行によって、運用コストを大幅に削減するとともに、主に30〜40代の開栓ユーザーのお客様の回答率が前年から13.2%向上する成果を上げました。

▼この事例の詳細はこちら

giftee Boxの活用でアプリダウンロード数の目標104%達成

企業/ブランド名 | KDDI株式会社 |

|---|---|

目的 | 「+メッセージ」アプリのダウンロード促進とアンケート実施 |

成果 | 目標ダウンロード数に対して104%達成 アンケートシステムとgiftee Boxで運用工数を大幅に削減 ユーザーの選択データを今後のキャンペーン検討に活用可能に |

KDDI株式会社様は、携帯3社(au・ドコモ・ソフトバンク)が共同で提供するメッセージアプリ「+メッセージ(プラスメッセージ)」のダウンロード促進キャンペーンを実施していました。

従来は自社ポイントを贈っていましたが、ダウンロード数の伸び悩みや、景品を選定する際に受け取る方の好みが分からないといった課題がありました。加えて、キャンペーン運営に多くの工数がかかることも負担となっていました。

そこで、アプリをダウンロードし「メッセージdeギフト」公式アカウントをフォローしたお客様が、家族や友人など3名までに「giftee Box 200円分」を無料で贈れる仕組みを導入しました。

その結果、不特定多数の方々のニーズも満たすことができ、アプリの新規ダウンロード数は目標比104%を達成。また、アンケートシステムと連携して自動でギフトを配信することで、運営の手間も大幅に削減できました。

▼この事例の詳細はこちら

あわせて知っておきたいアンケート運用の実践知識

謝礼によりアンケート回答率を高められたら、次のステップは「集めたデータをどう活かすか」です。回答をそのまま眺めるだけでは、単なる数字の羅列にすぎません。適切に分析し、関係者が理解しやすい形でまとめることで、次の施策につながる意味のある情報になります。

特にポイントとなるのは以下の3点です。

- 定量データは統計的に、定性データは整理して扱う

- 目的に合ったグラフやチャートを使う

- 因果関係と相関関係を区別する

このように、データを集計・可視化し、分析することで、アンケート結果は次の意思決定や改善施策にはじめてつなげられるのです。

データ分析についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事にて、具体的な集計方法や効果的なまとめ方などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

アンケート謝礼におすすめのギフトカード3選

アンケート謝礼にデジタルギフトを活用することで、回答者の満足度を高めながら、運用効率も大幅に向上させることができます。ここでは、アンケート謝礼に特に適した3つのギフトカードをご紹介します。

1. Amazonギフトカード

Amazonギフトカードは、即時配布が可能で在庫管理不要なデジタルギフトです。15円〜50万円まで1円単位で金額設定ができ、世界最大級の商品ラインナップから自由に選択できるため、アンケート謝礼として高い満足度を得られます。

Amazonギフトカードの特長

アンケート回答後すぐに配布でき、参加者の満足度が向上

金額を自由に設定できるため、アンケートの内容や負担に応じた適切な謝礼が可能

有効期限10年で廃棄ロスが少なく、受け取る側も安心して利用可能

Amazonギフトカードについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、法人活用のメリットや具体的な運用方法などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

2. PayPayポイントコード

PayPayポイントコードは、スマートフォンで手軽に利用できるデジタルギフトです。全国のPayPay加盟店で利用でき、特に若年層から中年層にかけて高い支持を得ており、アンケート謝礼として現代的で受け入れられやすい選択肢です。

PayPayポイントコードの特長

スマホアプリで簡単にチャージでき、受け取り手続きが簡単

コンビニから個人商店まで幅広い店舗で利用可能

アンケート回答者にとって日常的に使いやすく、実用性の高い謝礼として効果的

PayPayポイントコードについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事にて、具体的な活用シーンや購入手順などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

3. QUOカードPay

QUOカードPayは、従来のQUOカードのデジタル版として、スマートフォンで利用できるプリペイドサービスです。50円〜10万円まで1円単位で金額設定ができ、主要コンビニチェーンで幅広く利用できます。

QUOカードPayの特長

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなど主要コンビニで利用可能

購入後すぐに配布でき、印刷や配送の手間が不要

オリジナルのデザインにすることも可能なので、ブランドの訴求にもつながる

QUOカードPayについてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、法人での活用事例や導入方法などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

この記事では、アンケート謝礼の選び方や相場について解説してきました。最後にお伝えしたいのが「アンケート謝礼はアンケート形式やターゲットに合わせて適切な金額のものを用意することが大切」ということです。適切な商品選びのためにも、以下のポイントを意識してください。

◆謝礼の選び方

予算を決める

対象者を決める

配布のタイミングを決める

謝礼品を決める

◆アンケート謝礼の相場(相場は以下の要素によって異なる)

アンケートの形式

回答時間の長さ

参加難易度

◆アンケート謝礼を選ぶポイント

過剰な謝礼による回答の偏りを防ぐ

ターゲット層に合わせて謝礼を選定する

調査の透明性を確保する

アンケート謝礼は、少なすぎれば思うようにサンプル数が集まらず、過剰だと回答が偏る可能性があります。そのため、相場を理解したうえで予算やターゲットを考慮し、適切な謝礼を選びましょう。

アンケート謝礼の選び方でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・アンケートを行うなら、謝礼を用意すべき? ・適切な謝礼の設計が分からず、回答率が上がらない ・他社の成功事例を知りたい

アンケート施策では、依頼文や導線の工夫に加えて、回答者にとって“受け取りやすく、選びやすい謝礼”を用意できているかどうかが、回答率を大きく左右します。とはいえ、年代や生活スタイルの異なる多様なユーザーに向けて、誰もが満足できる謝礼を用意するのは簡単ではありません。

弊社の「giftee Box」であれば、そうした懸念を解消できます。giftee Boxは、受け取った方が 1,000種類以上のギフトの中から自由に選べるデジタルギフトです。より詳しい内容については、無料で資料をダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。