人的資本経営とは?企業価値を高める人材戦略の実践方法と成功事例

「人的資本経営」とは、人材を「資源」ではなく「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出し、中長期的な企業価値向上を目指す経営手法のことです。近年、この概念はHR領域以外でも広く認知されるようになりました。しかし、人的資本経営という言葉の正確な意味や、これほど一般的になった背景を詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

そこで本記事では「そもそも人的資本経営とは?」を基礎から解説するとともに、実践するメリットや手順、押さえておきたいポイントを分かりやすく紹介します。

福利厚生代行サービスの導入 何から始めればよいか迷っている方へ

そんな課題をスマートに解決するのが、導入実績70,000件超(2025年12月時点)のgiftee for Businessが提供する「giftee Benefit」です。これはデジタルギフトの割引購入やクーポンの利用ができる、パッケージ型の福利厚生サービスです。

<giftee Benefitの特長> 1.デジタルギフトを会員価格でお得に購入 飲食店やカフェなど、人気のデジタルギフトを割引価格で利用可能

2.回数制限なしで使えるクーポン スキルアップやフィットネスといった自己投資から、映画・カラオケなどのエンタメ、引っ越しや旅行といった特別なシーンまで、幅広く使えるクーポンも提供

3.柔軟なカスタマイズで、企業独自の制度設計が可能 「社内表彰」「永年勤続表彰」「誕生日祝い」など、自社の制度に合わせてポイント付与の仕組みを自由に設計可能

以下の資料では「giftee Benefit」について、その基本機能からオプション機能、料金体系まで詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

人的資本経営とは

「人的資本経営」とは、人材を「資源」ではなく「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値の向上を目指す経営手法です。

人的資本経営の実践が求められるようになったきっかけのひとつに、2020年に公表された「人材版伊藤レポート(伊藤邦雄氏著)」があります。同レポートには、以下のような記載があります。

人材は、これまで「人的資源(Human Resource)」と捉えられることが多い。この表現は、「既に持っているものを使う、今あるものを消費する」ということを含意する。このため、「人的資源」という捉え方を出発点とすれば、マネジメントの方向性も、「いかにその使用・消費を管理するか」という考え方となり、人材に投じる資金も「費用(コスト)」として捉えられることとなる。

このような考え方のもと、かつては「新卒一括採用」や「終身雇用・年功序列」といった雇用形態でも、組織は十分に機能していました。

しかし、ビジネス環境は日々変化しており、企業もそれに応じてビジネスモデルや経営戦略の方向性を柔軟に見直す必要があります。こうした変化の中で、人材についても「状況に応じて適切に確保・活用する」という視点が求められるように。その結果、注目されるようになったのが「人的資本経営」です。人材版伊藤レポートでは、人的資本経営について以下のように説明されています。

人材を「人的資本(Human Capital)」として捉え、「状況に応じて必要な人的資本を確保する」という考え方へと転換する必要がある。こうした捉え方の下では、マネジメントの方向性も「管理」から人材の成長を通じた「価値創造」へと変わり、人材に投じる資金は価値創造に向けた「投資」となる。

つまり、人材を単なる「管理」の対象ではなく、人材の成長を通じて「価値を創造する」ことを目指し、人材に対する支出も「費用(コスト)」ではなく「投資」と捉えるマネジメント手法が「人的資本経営」です。

▼ 人的資源(Human Resource)と人的資本(Human Capital)の違い

従来の人材戦略 | 人的資本経営 | |

|---|---|---|

考え方 | 人材をコスト(管理対象)とみなす | 人材を企業評価向上のための投資とみなす |

雇用形態 | 終身雇用・年功序列が前提 | 多様な働き方を前提に柔軟な雇用形態を導入 |

人材開発 | 社内教育中心、限定的なスキル開発 | 社外リソース活用・リスキリング支援を強化 |

評価制度 | 勤続年数・年齢重視 | 成果・スキル・キャリアの成長を重視 |

なぜ今、人的資本なのか──国内外で高まる注目と背景

人的資本経営の実践が今、急務とされています。そして、その理由は人材確保の観点だけにとどまりません。

たとえば、働き方の変化もその一因でしょう。新型コロナウイルス感染症への対応をきっかけに、社会全体がニューノーマルを模索する中、在宅勤務やハイブリッド勤務といった多様な勤務形態が急速に普及。さらに、2025年4月1日には改正育児・介護休業法が施行されるなど、従業員のQOL向上への意識が高まっています。こうした変化への対応も、人的資本経営の重要な背景となっています。

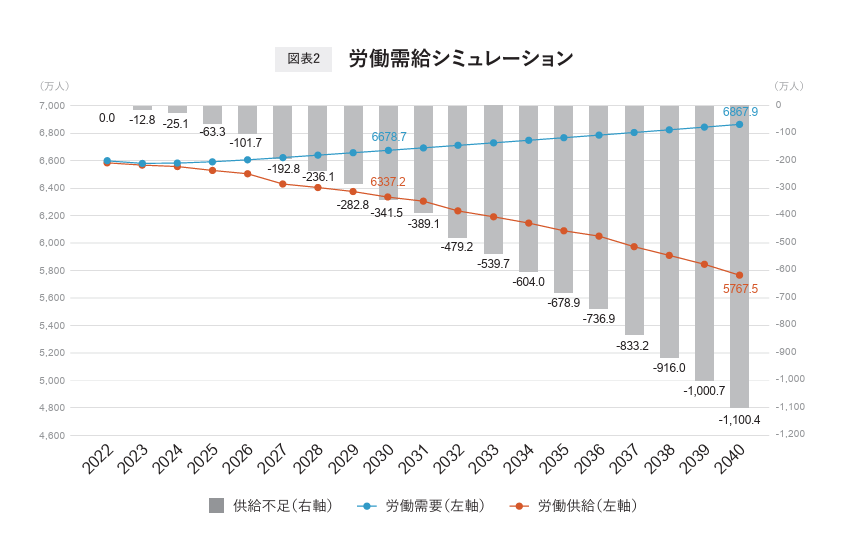

そして、忘れてはならないのが、日本の労働人口が減少しているという事実です。リクルートワークス研究所が発表した「未来予測2040」によれば、2022年に約6,587万人だった労働供給量は、2030年には約6,337万人、2040年には5,767万人まで減少すると予測されています。

引用:リクルートワークス研究所「未来予測2040」

加えて、外国人労働者や非正規雇用の増加など、雇用形態の多様化も進んでおり、従来の「一律の評価・管理制度」では対応が難しくなりつつあります。

つまり、

パンデミック後の社会変化

日本の人口減少

雇用の多様化

など、複数の要因を背景に、企業にとって人的資本経営の推進はもはや避けて通れない課題となりました。こうした不可逆的な変化に対し、人材版伊藤レポートでは以下のように指摘しています。

“変化にスピード感をもって対応できる企業と、変化に踏み出せない企業では、労働市場や資本市場において大きな差が生まれる”

すなわち、人的資本経営を適切に理解し、実践できるかどうかが、企業の競争力や持続的成長、さらには存続そのものに大きく影響するといえるでしょう。

なお、人的資本経営実践が急務となっている背景には、国際的な流れも大きく影響しています。その流れも時系列で整理しておきましょう。

▼ 人的資本経営を取り巻く海外&国内の主要な出来事

年月 | 出来事 | 概要 |

|---|---|---|

2015年9月 | SDGs(持続可能な開発目標)の採択 | 国連サミットにて「2030アジェンダ」が採択され、目標8「働きがいも経済成長も」により、人材への投資が企業の成長性を評価する重要指標となった |

2018年12月 | ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)策定 | 国際標準化機構(ISO)が、人的資本の情報開示の指針であるISO 30414を策定。欧州の一部企業でこれに基づく情報開示が始まった |

2020年8月 | 米国証券取引委員会(SEC)が人的資本開示を義務化 | 米国の上場企業に対し、人的資本に対する情報開示が義務化され、投資家の企業評価において人的資本の重要性が高まった |

2020年9月 | 「人材版伊藤レポート」発表(経済産業省) | 経産省が人的資本経営の重要性を強調し、企業の持続的成長に向けた人材戦略のあり方を提示した |

2021年6月 | コーポレート・ガバナンス・コード改定 | 上場企業に対し「人的資本に対する開示・提示」と「取締役会による実行的な監督」を求める改定が実施された |

2022年8月 | 「人的資本可視化指針」公表(内閣官房) | 企業が人的資本情報を開示する際のガイドラインが発表され、具体的な開示項目として「人材育成」「流動性」「ダイバーシティ」などが示された |

2023年3月〜 | 有価証券報告書での人的資本開示の義務化 | 上場企業約4,000社に対し、人的資本に関する「戦略」と「指標および目標」の開示が求められるようになった |

人的資本経営がもたらす5つのビジネスインパクト

先ほど、人的資本経営を実践できるかで企業の競争力や持続的成長に大きく影響するとお伝えしました。ここでは、企業にとっての具体的なビジネスインパクトを5つ紹介します。

企業の持続的成長と競争力強化

リスキリングをはじめとした、人的資本経営を推進することで、従業員の能力を最大限に引き出し、企業の成長力や競争力を高めることができます。

従業員エンゲージメントの向上

人的資本経営では、人材の成長による「価値創造」を重視し、人材への支出も「費用」ではなく価値創出に向けた「投資」と捉えることが重要だとお伝えしました。そのため、企業の施策も給与アップや福利厚生の拡充にとどまらず、キャリア支援や働きがいのある職場環境の整備といった領域にも重点が置かれるようになります。

こうした取り組みは、従業員エンゲージメント向上に寄与し、企業の生産性や人材定着率の向上につながるでしょう。

採用力強化

人的資本経営を実践する企業は「人を大切にする企業」として市場から評価され、優秀な人材を惹きつける力が高まります。特に、ミレニアル世代やZ世代の求職者は、企業の価値観や社会貢献への姿勢を重視する傾向にあるため、若年層への採用ブランディングの観点からもメリットはあります。

イノベーション創出の加速

人的資本経営を実践することで、従業員のスキル開発やキャリア支援が進み、企業内における知識や技術の蓄積・活用も促されます。結果として、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすい環境が整い、企業としての競争優位性を高めることにつながるでしょう。

ESG投資の観点での評価向上

近年、投資家の間では、環境・社会・ガバナンス(ESG)を重視した「ESG投資」に注目が集まっています。人的資本経営の実践は、ESGの「社会」や「ガバナンス」の観点から企業評価が向上し、投資家やステークホルダーからの信頼獲得、ひいては企業価値向上につながるでしょう。

人的資本経営の実践の3ステップ

次に、人的資本経営を着実に実践するための3つの手順と、具体的な方法を解説します。

ステップ1:経営戦略と連動した人事戦略を策定しよう

人的資本経営は、人事部門だけの取り組みでなく、企業全体の成長戦略の中核として位置づけるべきものです。その考え方を念頭に置きつつ、以下のような取り組みが求められます。

具体的な取り組み

- 経営者とともに企業のビジョンを明確化

- 「3P・5Fモデル(※)」を活用し、経営戦略と連動した人事戦略を策定する

- 取締役会レベルでの人的資本に関する定期的な議論と進捗共有の場を設ける

※3P・5Fモデルは内閣官房が発表した「人的資本可視化指針」に記載されたフレームワークで、人的資本経営の実践に必要な「3つの視点」と「5つの共通要素」が示されている。詳細はこちら。

ステップ2:具体的な施策を検討しよう

人事戦略を策定したら、次は戦略にもとづいた施策を推進していきましょう。

具体的な取り組み(一例)

- 福利厚生の拡充

- スキル開発・キャリア支援の強化

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進

- HRテクノロジーの活用

- フレキシブルな働き方の導入など、組織文化の変革

なお、施策に関して前述の伊藤レポートでは、以下のようなコメントがなされています。

女性や高齢者、障害者、外国人といった多様な人材の活躍が進むと同時に、働き手個人のキャリア観、価値観も多様化している。企業にとっては、多様で優秀な人材の確保という観点から、働き手の個別のニーズへの対応や、魅力的な経験や機会(Employee Experience:従業員体験、以下「EX」という。)の提供が大きな課題となる。

施策設計において重要となるのが、「従業員の体験価値(EX:Employee Experience)」という視点です。

たとえば一口に福利厚生の充実と言っても、実際には使われない制度を増やしてしまうと、人事担当者の運用負荷が増えるばかりで、従業員の満足度は向上しない⸺そんなケースも少なくありません。

施策設計においては「従業員体験が着実に向上しているか」を意識しながら取り組むよう心がけてみてください。

ステップ3:達成度合いをモニタリング&開示に向け情報整理しよう

人的資本経営の実践後は、その効果を適切に測定し、ステークホルダーに向けて透明性のある情報開示を行いましょう。

具体的な取り組み

- 人事戦略に基づいたKPIの定期的なモニタリングと効果測定

- ISO 30414などのガイドラインを参照し、他社比較の観点も含めた有価証券報告書や統合報告書への反映

- 投資家・従業員・社外ステークホルダーへの積極的な情報発信

なお、人的資本経営を実践する上でのKPI設定は、定量データと定性データの両面からバランスよく設計することが重要です。

定量データ | 定性データ |

|---|---|

従業員エンゲージメントスコア、研修時間、離職率 など | 従業員のキャリア成長ストーリー、企業文化の変革事例 など |

先進企業の取り組みから学ぶ、人的資本経営の実践例

人的資本経営は、人材の価値を最大化するための取り組みであり、非常に長期的な視点が求められる難易度の高い経営課題です。そのような中で、私たちギフティがご支援させていただいた企業様の中でも、その実践を目指し、取り組まれている事例があります。今回は一例を紹介します。

ニッスイ、健康経営銘柄の選定を記念し従業員にデジタルギフトを贈呈

ニッスイ様は2023年3月、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄」に、2019年から5年連続で選定されました。「この選定は、従業員一人ひとりの健康経営への理解と日頃の貢献があってこそ」という考えのもと、従業員への感謝の気持ちを込めて、記念ギフトを贈呈されました。

記念ギフトは、同社のコーポレートロゴをあしらったオリジナルデザインのカードに、感謝のメッセージとともにデジタルギフトの二次元コードが印刷した形式で贈呈されました。従業員の方々はスマートフォンでコードを読み取ることで、ギフティの「giftee Box」と交換することができました。なお、今回は施策の特性を踏まえ、ギフトラインナップは健康増進に資するギフトに限定し、従業員の方々に贈られました。

ギフティが提供するデジタルギフト「giftee Box」では、たとえば1,000円分のギフトカードを送ると、受け取った人が好きなブランドのカフェギフトやアイスクリームギフト、ギフト券などに交換できます。

出前館が実施した、配達員とのつながりを深めたギフト活用事例

出前館様では、一定の配達数や評価基準を満たした配達員の方々を対象に「giftee Box」300円分をメールで付与されました。

目的は「冬の厳しい環境でも頑張ってくれている配達員の方々に、感謝の気持ちを伝えること」でした。寒波や強風などで稼働率が下がりやすい冬の時期において、少しでもモチベーションの維持につながる取り組みができないかと検討された結果、複数案の中からデジタルギフトの導入が決定しました。

デジタルギフトは在庫管理が不要で、URLをメール送信するだけで配布ができます。この手軽さをご評価いただきました。施策終了後には、SNS上に「ギフトが嬉しかった」「さっそく使った」など、配達員の方々からのポジティブな投稿も見られたとのことです。

冬の厳しい時期に「配達員の方々を大切にしたい」という企業からの想いが伝わり、従業員エンゲージメントの向上につながったといえるでしょう。

企業と従業員の絆を深める大和証券の永年勤続表彰

導入前の課題 | ・カタログギフト利用者の管理を手作業で行うため、業務負担が大きかった ・社員の家族名義での申し込みがあり、名前の判別が困難だった ・紙のカタログを発行するためペーパーレス化が進まなかった |

|---|---|

実現したこと | ・勤続20・30年目の社員約400名に社長からのメッセージ付きのデジタルギフト「giftee Box」を贈呈 ・デジタルギフトの導入により、申し込み管理をシステム化 ・オンライン上で選択・交換できるギフト形式に変更 |

成果 | ・社員番号に紐づいた管理が可能になり、事務処理の手間が大幅に減少 ・申し込み確認の電話対応が不要になった ・紙カタログの発行が減少し、環境に配慮した運用が可能に |

大和証券では、人的資本経営の一環として勤続20年目と30年目の社員に「勤続感謝休暇」と選択型デジタルギフト「giftee Box」を贈呈しています。同社が特徴的なのは、単なる表彰制度ではなく、企業の持続的成長を支える人的資本経営の核心として従業員エンゲージメントを位置づけている点です。

担当者は「形となることによってより深く感謝が伝わる」と語り、従業員との関係構築を重視しています。特にテレワーク普及後の環境において、感謝の気持ちを形にして伝えることが企業と従業員、また従業員同士の距離を縮め、コミュニケーションの潤滑油としても機能しています。

「預けてくれた時間」に価値を見出すDeNAの独自の節目表彰制度

導入前の課題 | ・会社から従業員により感謝の気持ちを伝える方法を模索していた ・「実力社会」の風土で勤続をポジティブに評価する基準が必要だった ・社内のコミュニケーション活性化のきっかけを探していた |

|---|---|

実現したこと | ・勤続3・5・7・14・20年という独自の「七五三・元服・成人」の年での表彰制度を導入 ・「会社に預けてくれた時間」という観点から、体験ギフトカタログと休暇を組み合わせて贈呈 ・上長や同僚からのメッセージ記入や、寄せ書きができる台紙を用意 |

成果 | ・社員の勤続への意欲向上と「会社で働く時間を第2の人生として捉えてもらう」意識づけができた ・「時間へのお返し」という意味づけにより、社員に価値ある形で感謝を伝えられるようになった ・オフィスでの小さなセレモニーが発生し、従業員間のつながりが強化された |

人的資本経営における節目の体験設計において、ユニークな取り組みを行っているのがDeNA(ディー・エヌ・エー)です。同社では、勤続年数を「3年、5年、7年、14年、20年」という七五三と元服、成人の年にあわせて設定し、「第2の人生」として会社での時間を捉える独自の価値観を表現しています。

特徴的なのは、ただの長期勤続表彰ではなく「会社に預けてくれた時間の一部を特別な体験として返す」という考え方です。

そのため金一封ではなく体験ギフトカタログを採用し、感謝の気持ちとともに特別な時間を提供することを重視。また工夫を凝らしたオリジナルパッケージと寄せ書きを添えることで、社員同士の感謝を伝え合う場を創出し、組織全体のエンゲージメント向上にもつなげています。

約1,800名の従業員への慰労ギフトをスピーディーに配布

導入前の課題 | 現物ギフトの在庫確保や受け取り確認、受け渡しに課題があった 配布対象が約1,800名と多く、商品の手配やオペレーションが大変だった 職場が国内線と国際線の2箇所に分かれており、国際線の社員は国内線まで取りに来る必要があった |

|---|---|

実現したこと | 繁忙期対応の慰労ギフトとして「giftee Box」を全従業員約1,800名に配布 ギフト配信サービス「giftee Port」を活用し、メールアドレスのCSVリストをアップロードするだけで自動配信 場所を問わず受け取れるデジタルギフトを採用 |

成果 | 社員に感謝を伝え、従業員エンゲージメント向上に寄与 場所にかかわらずギフトの受け取り・使用が可能になり、多くの社員から好評 メール一斉配信により、スピーディーかつ手間なく配布完了 |

羽田空港でJAL便の旅客サービス業務を担う株式会社JALスカイ羽田事業所様では、夏期・シルバーウィークの繁忙期対応および台風・雷雨等イレギュラー対応への慰労として、全従業員約1,800名を対象にデジタルギフトを配布しました。

以前は売店のアイスを配布していましたが、在庫確保やオペレーションの負担、さらに職場が国内線と国際線の2箇所に分かれていたため、国際線社員が国内線まで取りに来る必要があるなど、さまざまな課題を抱えていました。

そこで「giftee Box」とデジタルギフト一括配布システム「giftee Port」を導入。メールアドレスのリスト(CSV形式)をアップロードするだけで自動的にギフトURLとアドレスが紐付けられ、一斉配信が可能となり、スピーディーかつ手間なく配布することができました。

場所を問わず受け取れる点、そして自分の好きなものを選べる点について、多くの社員から好評の声を得ることができました。

従業員への誕生日ギフトで自由に選べる仕組みを導入し満足度向上

導入前の課題 | 毎月5~10人の従業員にAmazonギフトカードを郵送するのが担当者の業務負担になっていた 感謝の気持ちを伝える仕組みは変えずに業務効率化したかった |

|---|---|

実現したこと | 誕生日当日に「giftee Box」2,000円分をメールで贈呈 URLを記載したメール内にコメントを書いて送信する形式に変更 従業員が1,000種類以上から自由にギフトを選べる仕組みを導入 |

成果 | 郵送業務がなくなり、担当者の業務負担を大幅に削減 「ギフトが選べるようになり嬉しい」など従業員から好評の声 感謝のコメントを添える文化を維持しながら業務効率化を実現 |

愛知県で運輸・物流業を展開するLifeBank株式会社様では、福利厚生の一環として、各従業員の誕生日当日にギフトとして「Amazonギフトカード」を郵送していました。しかし、毎月5〜10人の従業員へのギフト郵送は担当者の業務負担となっていたため、感謝の気持ちを伝える仕組みは変えずに業務効率化する方法を模索していました。

そこで、ギフトの内容を「giftee Box」2,000円分に変更。ギフトにコメントを添える文化を大切にしているため、URLを記載したメール内にコメントを書いて送信するようにしました。その結果、満足度向上につながりました。

繁忙期に出勤した従業員へ感謝を込めてデジタルギフトを贈呈

導入前の課題 | 各社員のニーズや全国各地の店舗の立地に合わせたギフトの選択が難しく、いつも同じようなものになりがちだった 対象の従業員の人数が変動した際に、ギフトを再調達することに手間がかかっていた |

|---|---|

実現したこと | 冬の繁忙期に出勤した従業員への慰労として「giftee Box」を配布 全国にいる従業員が満足できるよう、受け取り手が好きなものを選べるギフトを採用 即時納品サービスを利用し、短納期でスピーディーに施策実施 |

成果 | ギフトが足りない場合には即時に再調達でき、スピーディーに対応 できた 店舗勤務の従業員全員に配布でき、その多くから好評だった 感謝のメッセージを伝えられ、従業員エンゲージメント向上に寄与した |

株式会社スープストックトーキョーでは、冬の繁忙期に出勤してくれた従業員への慰労と感謝を伝える手段として、デジタルギフトを配布。全国にいる従業員が満足できるよう、受け取り手が好きなものを選べる「giftee Box」を採用いただきました。

以前は各従業員のニーズや店舗の立地に合わせたギフト選択が難しく、いつも同じようなものになりがちでした。また、対象の従業員人数が変動した際のギフト再調達にも手間がかかっていました。

今回、デジタルギフトなので短納期でスピーディーな施策実施が可能となり、またギフトが足りない場合には即座に再調達できました。贈った従業員の多くからもギフトは好評で、従業員エンゲージメント向上に寄与したようです。

あわせて知っておきたい人的資本経営の関連知識

人的資本経営を実践する上で押さえておきたいのが「従業員体験(EX)」「福利厚生」「法人ギフト」という3つのテーマです。どれも従業員の働きがいや人の成長につながり、結果として企業価値を高めることにつながります。ここでは、それぞれのポイントを分かりやすく整理しました。

1.従業員体験向上による価値創造の実現

従業員体験(EX)とは、従業員が入社から退職までの全期間にわたり、組織内で経験するあらゆる体験の総体を指します。従業員体験の質の向上は、エンゲージメントの強化や生産性アップに直結します。

ポイントは「物理的環境」「文化的環境」「技術的環境」の3つをバランス良く整えること。これらがそろって初めて、EXの質の向上につながります。

最近では、現金支給よりも「記憶に残る体験」に価値を感じる人が増えており、体験型ギフトやモチベーション向上につながるギフトの方が、従業員にとって魅力的とされています。

実施のポイント

社員アンケートやインタビューを通じて、従業員が本当に求めている体験を把握する

物理・文化・技術の3つを組み合わせて改善し、環境づくりを一貫して進める

eNPSやパルスサーベイで効果を数値化し、改善を繰り返す

従業員体験の向上についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的な改善手法や成功事例などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

2.福利厚生制度の戦略的活用

福利厚生は従業員の世代やライフスタイルに合わせて制度を柔軟に設計することで、はじめて、従業員エンゲージメントや定着率向上につながります。特に、健康経営や多様化した働き方に対応した福利厚生は、人材確保の競争力強化にも直結するでしょう。

実施のポイント

世代別・職種別に従業員のニーズを調査し、制度づくりのヒントを得る

福利厚生代行サービスを使い、担当者の負担を減らして運用を効率化する

利用率や満足度をモニタリングし、制度内容を継続的に改善していく

福利厚生制度の効果的な設計についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的な導入手法と選定基準などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

3.ギフトの戦略的活用による人材投資の可視化

従業員への投資を「目に見える形」にすることは、モチベーションや帰属意識を高める上で大きな効果があります。その点、デジタルギフトは、従業員の多様なニーズに応えやすく、現金では得られない「特別感」や「選択の自由」を提供できるでしょう。企業からの感謝や期待を伝える仕組みとしても有効です。

実施のポイント

入社・成果表彰・勤続記念など、節目に合わせてギフトを贈る

多様なギフトの選択肢を用意し、一人ひとりが自分に合う形で受け取れるようにする

ギフトそのものだけでなく、贈り方や演出まで含めて「体験」として設計する

法人ギフトの効果的な活用についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事にて、具体的な選定方法や活用事例などを解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

本記事では「そもそも人的資本経営とは何か?」という基礎から、実践ステップ、重要ポイント、事例までを紹介しました。最後にまとめをご覧ください。

▼ まとめ

人的資本経営とは | 人材を「資本」として捉え、企業成長に活かす経営手法 |

|---|---|

人的資本経営が求められている背景 | ・働き方の変化(在宅勤務・ハイブリッド勤務の普及) ・従業員のQOL向上への意識の高まり ・日本の労働人口の確実な減少 ・外国人労働者・非正規雇用の増加に伴う、雇用形態の多様化 |

人的資本経営のメリット | ・企業の持続的成長と競争力 ・従業員エンゲージメントの向上 ・採用力強化 ・イノベーション創出の加速 ・ESG投資の観点での評価向上 |

人的資本経営実践のためステップ | ステップ1.経営戦略と連動した人事戦略を策定しよう ステップ2.具体的な施策を検討しよう ステップ3.達成度合いをモニタリング&開示に向け情報整理しよう |

最後にお伝えしたいのが、人的資本経営とは決して一朝一夕で完遂できるものではなく、継続的かつ粘り強い取り組みが求められるという点です。たとえ丁寧にPDCAを回していても、

エンゲージメントスコアがなかなか向上しない……

企業風土が思うように変わらない……

といった課題に直面し、取り組みが頭打ちになってしまうケースも少なくありません。

そのようなときこそ、改めて「従業員体験(EX)の向上に結びついているか」という視点に立ち返ることをお勧めします。たとえばギフティでは、従業員体験の質の向上に着目し、日常の中に“心が動く体験”を織り込むようなギフト提供を行うことで、人的資本経営の実現につながった事例が複数ございます。

社員の心に届く仕組みとは何か?

ギフトを通じて、どのように“心が動く体験”を設計することができるのか?

こうした視点にご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にギフティまでお問い合わせください。

福利厚生代行サービスの導入 何から始めればよいか迷っている方へ

そんな課題をスマートに解決するのが、導入実績70,000件超(2025年12月時点)のgiftee for Businessが提供する「giftee Benefit」です。これはデジタルギフトの割引購入やクーポンの利用ができる、パッケージ型の福利厚生サービスです。

<giftee Benefitの特長> 1.デジタルギフトを会員価格でお得に購入 飲食店やカフェなど、人気のデジタルギフトを割引価格で利用可能

2.回数制限なしで使えるクーポン スキルアップやフィットネスといった自己投資から、映画・カラオケなどのエンタメ、引っ越しや旅行といった特別なシーンまで、幅広く使えるクーポンも提供

3.柔軟なカスタマイズで、企業独自の制度設計が可能 「社内表彰」「永年勤続表彰」「誕生日祝い」など、自社の制度に合わせてポイント付与の仕組みを自由に設計可能

以下の資料では「giftee Benefit」について、その基本機能からオプション機能、料金体系まで詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。