デジタルギフトの使い方12選|贈り方から受け取り方まで詳しく解説

近年注目を集める「デジタルギフト」。これは、商品券やポイントなどを物理的に送るのではなく、URLやコードなどをメールやSNSで贈れるギフトのことです。中には、ユーザーが自身の好きなブランドのギフトと交換できる選択型のものもあり、手軽さと受け取る人の満足度の高さから、導入する企業は年々増加しています。

本記事では、デジタルギフトの種類や受け取り方から、企業での活用シーン、導入時の運用ポイントまで幅広く解説します。「デジタルギフトを受け取ったけど使い方がわからない」という方も、「企業でデジタルギフトを活用したい」という担当者の方も、ぜひ参考にしてください。

デジタルギフトの活用でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・デジタルギフトを活用したいが、どんなシーンで使えるのかイメージが湧かない ・自社の業務や施策にどのように組み込めるのか知りたい ・他社がどのようにデジタルギフトを活用しているのか参考にしたい

デジタルギフトは、キャンペーン、会員施策、アンケート謝礼、福利厚生など、幅広い目的で活用されています。「他社の成功例を参考にしたい」という声も多く、活用イメージを具体化できるかどうかが、検討を進める上で大きなポイントになります。

そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、SNSキャンペーン、来店促進、アンケート謝礼、福利厚生など、さまざまな企業がどのようにデジタルギフトを活用しているかをまとめた「事例集」をご用意しています。施策の背景・狙い・活用結果までを紹介しており、自社での活用イメージを広げたい方に役立つ内容です。

デジタルギフトの可能性をもっと知りたい方は、ぜひご活用ください。

企業でのデジタルギフト活用シーン12選

デジタルギフトはさまざまなビジネスシーンで活用でき、目的に応じた効果的な施策につなげられます。ここでは、実際に多くの企業が取り組む主要な活用事例を12選、紹介します。

- 即時抽選キャンペーン

- SNSキャンペーン

- マストバイキャンペーン

- 友達紹介キャンペーン

- 来店促進

- アンケート謝礼

- 簡単な謝罪

- 周年記念

- 退職・産休など社員向け

- 周年祝い

- 採用・人事制度での活用シーン

- 自治体での活用シーン

1.即時抽選キャンペーン

即時抽選キャンペーンは、デジタルギフト活用施策の中でも特に効果が高い手法です。

参加者はアクションを完了したその瞬間に抽選結果が分かり、当選すればすぐにデジタルギフトを受け取ることができます。インスタントウィンシステムを利用することで、従来の抽選業務を完全に自動化でき、運営側の手間も大幅に削減可能です。

LINEの友だち登録やSNSフォロワーの獲得が目的であれば、この「即時性」が参加のハードルを下げます。 また、「その場で当たる」という特別感がユーザーエンゲージメントの向上にもつながるでしょう。

参加者の満足度向上と運営負担の軽減を同時に実現できる。まさにデジタルギフトならではの活用法といえます。

インスタントウィンの仕組みや導入手順、成功事例については、こちらの記事で詳しく紹介しています。効果的なキャンペーンを設計するヒントが満載なので、ぜひご覧ください。

2.SNSキャンペーン

SNSキャンペーンも、代表的なデジタルギフトの活用シーンといえるでしょう。一方、X(旧Twitter)、Instagram、LINE、TikTokなど、SNSにはそれぞれ異なる特徴やユーザー層が存在します。そのため、目的に合わせて最適なプラットフォームと手法を選ぶことが重要です。

また、デジタルギフトを提供している企業の中には、XキャンペーンツールやLINEキャンペーンツールなど、各プラットフォーム向けの即時抽選ツールや認証判定ツールを提供している会社もあります。こうしたツールを活用すれば、ブラウザを何度も遷移する必要なく、スムーズにギフト付与まで行えるため、ユーザー体験の向上にもつながります。

なお、各プラットフォームの特徴や成功事例、効果的なキャンペーン設計のポイントについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。SNSキャンペーンの企画に、ぜひお役立てください。

中でも最も拡散力に優れるXキャンペーン

SNSキャンペーンの中でも最も拡散力に優れるのがXキャンペーンです。Xでは、リポストを通じてフォロワーのさらに先のユーザーまで情報が広範囲に届きます。ここにデジタルギフトの即時配布機能を組み合わせれば、高い集客力が見込めるでしょう。

一方、成果を上げるには、目的に合わせた企画設計が欠かせません。たとえば、フォロワー獲得が目的なら基本形式、認知拡大なら毎日参加型、アプリ会員獲得ならブラウザ遷移型のインスタントウィンなど、ゴールに応じた「型」を選ぶことが重要です。

Xキャンペーンの企画設計のコツや目的別の実施ポイント、成功事例については、こちらの記事で体系的に解説しています。効果的なキャンペーンづくりにぜひお役立てください。

3.マストバイキャンペーン

マストバイキャンペーンは、商品の購入を条件に参加できる、デジタルギフト活用の代表的な施策で、購買促進に直結する効果が高い方法です。たとえば「対象商品を購入」や「一定金額以上の購入」といった条件を設定し、レシートやシリアルナンバーで購入証明を行うことで、確実に売上アップを狙えます。

このインセンティブにデジタルギフトを活用すれば、景品付与の作業が自動化できるため、運用負担が軽減されるでしょう。

さらに最近では、購買判定も自動化できるシステムの導入が進んでおり、従来のように人手でレシートを確認する必要がなくなっています。つまり、デジタルギフトとそのシステムを組み合わせることで、購買判定から景品付与までのプロセスを全て自動化することも可能です(なお、弊社ギフティでもマストバイキャンペーンシステムを提供しています)。

マストバイキャンペーンの実施方法や景品設定のコツ、景品表示法(景表法)の注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。効果的な購買促進施策の設計に、ぜひご活用ください。

4.友達紹介キャンペーン

友達紹介キャンペーンは、既存顧客が、実際に利用した商品やサービスを友人に紹介することで、より拡散性を狙えるマーケティング手法です。

広告に比べて低コストで、既存顧客の友人ということで自社商品と親和性の高い新規顧客に効率的にアプローチできるため、質の高い新規顧客の獲得と既存顧客のロイヤルティ向上を同時に狙えます。

デジタルギフトを活用すれば、この友達紹介キャンペーンの運用負荷を大幅に軽減可能です。

従来の手動運用では、紹介者と被紹介者の特定・管理やインセンティブの発行・送付など、多くの作業が必要でしたが、デジタルギフトなら自動化により人的ミスを防ぎ、在庫管理の手間もありません。

さらに、友達紹介キャンペーンには、既存顧客が紹介しても友人が商品を購入してくれないなど、条件達成のハードルが高いという課題があります。その点、ギフトを選べるタイプのデジタルギフトを活用すれば、受け取る側は豊富なラインナップから好みに合ったギフトを選べるため、インセンティブとしての魅力が増し、キャンペーンの成功率向上も期待できます。

口コミによる自然な拡散効果と組み合わせれば、費用対効果の高いマーケティング施策が実現できるでしょう。

友人紹介キャンペーンの仕組みやメリット、効果的に実施するためのポイントなどを詳しく知りたい方はこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

5.来店促進

来店促進も 代表的なデジタルギフトの活用シーンです。来店促進、いわゆるO2O(Online to Offline)施策は、オンラインで情報を発信し、実店舗への来店を促すことで、リアルな顧客体験を通じた関係構築と売上アップを同時に実現できます。

来店促進施策を成功させる秘訣は、「来店」というハードルの高い行動をユーザーに促す魅力的なインセンティブを用意することです。従来の自社商品購入の割引クーポン配布とは異なり、デジタルギフトを活用すれば、受け取った人が好きな商品やサービスを自由に選べるため、幅広いターゲットにアプローチでき、来店意欲を高めることができます。

また、在庫管理や発送作業が不要で、MEO対策やSNSキャンペーンと組み合わせれば相乗効果も期待できます。

来店促進の具体的な施策アイデアや効果的な実施ポイント、成功事例は、こちらの記事で8つの方法を詳しく紹介しています。集客力アップの参考にぜひご覧ください。

6.アンケート謝礼

アンケートの回答率アップや調査品質向上に「謝礼」は欠かせません。適切な金額や内容の謝礼をお渡しすれば、回答者のモチベーションを高め、必要なサンプル数の確保や信頼性の高いデータ収集につなげられます。

しかし、難しいのが、その塩梅です。というのも、アンケート謝礼は、以下の3つの要素で適切さが異なります。

アンケート形式や回答時間の長さ

参加難易度

ターゲット層

デジタルギフトをアンケート謝礼に用いる最大のメリットは、選択型のギフトであれば、ターゲット層の年代や性別を問わず一様に魅力を感じてもらえる点です。また、金額設定も1円単位で柔軟に設計できるものが多いため、さまざまなアンケート謝礼に応用できるのも大きなメリットです。

アンケート謝礼の選び方や金額相場、効果的なギフト設定のポイントは、こちらの記事で詳しく紹介しています。回答率を高める施策設計の参考にぜひご覧ください。

7.簡単な謝罪

デジタルギフトは、そのスピード感を活かして「謝罪」にも有効に使えるシーンがあります。キャンペーンの誤案内や配送遅延など、迅速な対応が求められる際に、お客様への誠意をすぐに伝えられます。

最大のメリットは、即時性と効率性。従来のお詫び品のように郵送する必要がなく、メールやSNSですぐに送付できるため、トラブル発生直後の対応手段として効果的です。

発送作業や配送コストも削減でき、スピードとコストの両面でメリットがあります。

特に、SNSキャンペーンでのトラブルや、不特定多数の顧客への謝罪では有効です。URLをタップするだけで受け取れるため、運営側の負担を軽減しながら、適切な金額設定と誠実なメッセージを添えることで、関係性の回復につなげられます。

お詫び品の選び方や渡し方のマナー、シーン別の謝罪対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。誠意ある対応の参考にぜひご覧ください。

8.周年記念

企業にとって、創業や設立から10年、50年、100年といった節目の「周年記念」は、従業員への感謝を伝え、今後のビジョンを共有する絶好の機会です。

この特別なタイミングで感謝の気持ちを形にして贈ることで、帰属意識や組織の一体感を高められます。

デジタルギフトを活用すれば、受け取った従業員が豊富な選択肢から自分の好みに合ったアイテムを選べる楽しみを提供可能。さらに、企業ロゴや記念メッセージ入りのオリジナルギフトカードを作成すれば、特別感やプレミアム感を演出できます。

全国に拠点がある企業でも、デジタル配信なら均一的な記念品配布が実現でき、運営コストを抑えつつ効果的な施策が実現可能です。

9.退職・産休など社員向け

退職・産休祝いは、会社を離れる従業員への感謝の気持ちを形にして伝える大切な機会です。企業が従業員を大切にしている姿勢を示すことで、円満な送り出しと長期的な関係維持につながります。

そうした退職・産休祝いにデジタルギフトを活用すれば、受け取る側が自由に好きなギフトを選べるため、好みや生活スタイルに左右されがちなギフト選びの悩みを解消できます。特に産休ギフトでは、妊娠中の体調や生活スタイルに合わせて選べるため、より実用的で喜ばれる贈り物になります。

さらに、退職や産休は急に決まることも多いため、デジタルギフトなら短時間で手配できる点も大きな魅力です。

10.周年祝い

取引先の創業記念日や設立記念日は、日頃の感謝を表し、良好な関係性を維持・発展させる絶好の機会です。贈り物を通じて相手企業との信頼関係を深め、今後のビジネスパートナーシップをより強化できます。

周年祝いでは、贈る相手との関係性や企業の特徴に合わせてギフト選びが大切です。大企業や重要な取引先なら格式のある贈り物、親しい取引先には実用的で温かみのあるギフト、成長中の企業には応援の気持ちが伝わる品物がおすすめです。

その点、デジタルギフトは親しい取引先や成長中の企業であれば、相手企業の従業員みんなで使える自由度の高いプレゼントにもなって喜ばれるでしょう。手軽に贈れて予算調整もしやすいので、贈る側も受け取る側もメリットが大きい周年祝いになるでしょう。

11.採用・人事制度での活用シーン

採用活動や人事制度でも、デジタルギフトは多様な場面で活用できます。面接参加者へのお礼、内定者フォロー、社員の誕生日や勤続年数のお祝い、優秀社員表彰など、人材の採用から定着までを幅広くサポートします。

特に若い世代の採用では、デジタルネイティブ層に響く現代的なアプローチとして効果的です。

採用活動では、面接や説明会参加者への謝礼として少額のデジタルギフトを贈ることで、企業の印象アップと応募者体験の向上につながります。

社員向けの人事制度では、誕生日や入社記念日、優秀社員表彰などのお祝いに活用でき、リモートワーク環境でも確実にお祝いの気持ちを伝えられます。

12.自治体での活用シーン

急速な少子高齢化と地方の過疎化が進む中なか、地域の魅力を効果的に発信して活性化を図るシティプロモーションが、全国の自治体で注目されています。

定住者増加、観光客誘致、地域経済の活性化など、さまざまな地域課題を解決するためには、戦略的な取り組みが欠かせません。

自治体の施策では実際、出産・子育て支援、マイナンバーカードの普及促進、市民の消費促進、ふるさと納税の魅力向上など、幅広い目的でデジタルギフトが使われています。

受け取る人が豊富な選択肢から好きな商品を選べるデジタルギフトは、幅広い世代に喜ばれやすく、インセンティブとしての効果が高い手法です。

また、在庫管理や発送作業が不要なため、限られた予算とリソースで最大の成果を求められる自治体にとって、非常に実用的なソリューションといえるでしょう。

シティプロモーションのメリットや実施手順、取り組み事例などは以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

デジタルギフトの使い方|購入から利用完了まで

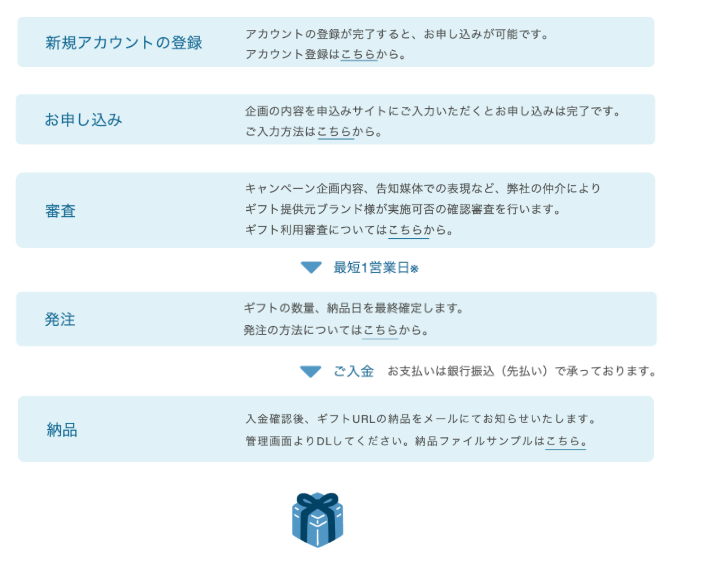

デジタルギフトを導入する際は、 発注から配信までの操作手順を理解しておくことが大切です。ここでは、弊社ギフティのサービスを基に、具体的な手順を解説します。

企業でデジタルギフトを活用する際の基本的な流れは、以下の通りです。

まずは、利用するデジタルギフトのサービスのプラットフォームでアカウントを開設し、企業情報を登録します。その後、審査を受けます。ギフティでは、発注前の段階で「ギフト利用審査」を行い、弊社を通じてキャンペーン内容や告知媒体の表現についてギフト提供元のブランド様に確認を依頼します。審査は最短1営業日です。

審査が完了したら、配布するギフトの種類と金額を決定し、必要な数量を発注。入金が確認されると、ギフトURLが納品されます。CSV形式でまとめられているため、MAツール等があればそのままアップロードし、一度に配信することも可能です。

発注から納品までをより詳しく知りたい方は、以下のサイトで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

なお、ギフティでは、XやLINEを活用したキャンペーンツールや、前述のマストバイキャンペーン向けのシステムもご用意しています。これらのツールとあわせてギフト発注をご検討される場合は、ぜひ改めて弊社までお問い合わせください。

デジタルギフト導入で迷ったら、実績No.1の「giftee for Business」で

「giftee for Business」は、導入実績60,000件超(2025年6月時点)のデジタルギフトのサービスです。幅広い価格帯のギフトを取りそろえ、SNSキャンペーンや来店促進の景品、福利厚生など、幅広い法人利用シーンに対応しています。

▼こんなお悩みはありませんか? ・ユーザーを惹きつけるギフトの選び方が分からない ・キャンペーンを実施したいが、ギフトの手配や抽選業務の負荷が高い ・応募数の予測が難しく、在庫管理や余剰在庫処理に手間がかかる

これらの課題を解決できるのが「giftee for Business」です。170以上のブランド・約1,000種類のデジタルギフトに加え、抽選〜ギフト付与までをワンストップで支援する各種ツールも提供しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

デジタルギフトを活用した企業の事例

本章では、デジタルギフトでさまざまな施策を実現した企業様・自治体様の事例をご紹介します。

SNSキャンペーンで約4.3万フォロワーを獲得

企業/ブランド名 | ゴディバ ジャパン |

|---|---|

目的 | 新商品の認知拡大 Xアカウントの新規フォロワーの獲得 |

成果 | 約4.3万の新規フォロワーを獲得 6万以上のリポスト リポスト単価100円以下を実現 |

ゴディバ ジャパン様では、新商品発売記念キャンペーンとして、公式アカウントをフォロー&リポストすることでその場でデジタルギフトが当たるインスタントウィンキャンペーンを実施されました。

全員に「GODIVA ギフト券(1,000円)」または「ゴディバキューブトリュフ(1粒)ご試食」が当たる設計により、参加のモチベーションが高まり、当選報告ツイートが多数投稿されました。その結果、リポスト6万以上を達成し、新商品の認知拡大と同時に約4.3万の新規フォロワーを獲得。リポスト単価100円以下という、費用対効果の高い施策となりました。

▼この事例の詳細はこちら

表彰の景品にデジタルギフトを採用し、景品辞退率が改善

企業/ブランド名 | 日本生命保険相互会社 |

|---|---|

目的 | 表彰制度の景品刷新 従業員エンゲージメントの強化 |

成果 | 景品辞退率が改善 特に少額賞の辞退率が顕著に減少 |

日本生命保険相互会社様では、約4万1,000名の営業職員を対象とした表彰運営において、物流費高騰による景品の質の実質的な低下や、景品のマンネリ化といった課題を抱えていました。そこで表彰の景品として、1,000種類以上から選べるデジタルギフト「giftee Box Select」をカード形式で導入されました。

デジタルギフトは少額でも選択肢が豊富にあるため、景品辞退率の改善につながりました。

▼この事例の詳細はこちら

自治体給付施策で高い受け取り率と事務負担の軽減を実現

企業/ブランド名 | 武蔵野市 |

|---|---|

目的 | 児童を私立学校等の通わせている家庭への経済的支援 |

成果 | 高い受け取り率を達成 事務負担を大幅に軽減 高いアンケート回収率を実現 |

武蔵野市様では、急激な物価高騰に対する家庭の経済的負担を軽減するため、私立小・中学校等に通う児童の保護者約2,400人を対象に、1万円分のデジタルギフトを給付する施策を実施されました。

従来の給付施策では口座情報の収集や振込作業に多くの工数がかかっていましたが、通知の作成から発送、ギフトの受け取り対応、コールセンター設置まで一括委託することで、事務負担を大幅に軽減。また、デジタルでの受け取りが難しい方には紙のギフトカードを提供するなど、多様なニーズにも対応しました。結果として、高いギフト受け取り率とアンケート回収率を記録し、多くの市民の方から満足の声が寄せられました。

▼この事例の詳細はこちら

企業導入時の管理・運用ポイント

デジタルギフトを企業で導入する際は、ただ購入して配布するだけではなく、継続的な管理としっかりした運用体制づくりが成功のカギとなります。

特に大量配布や定期利用を想定している場合は、事前準備と明確なルール設定が欠かせません。

ここからは、管理と運用にあたって押さえておきたいポイントをご紹介します。

ギフトコード管理と有効期限の対応

デジタルギフトの管理で最も重要なのは、ギフトコードの安全な管理と有効期限切れの防止です。

ギフトコードは金券と同等の価値があるため、セキュリティ面を考慮した管理体制が必要になります。配布日時・配布先・ギフトの種類や金額・有効期限を管理台帳に記録し、定期的に利用状況をチェックしましょう。

多くのサービスでは管理画面で一括確認できますが、社内ルールに沿って別途記録を残すのもおすすめです。

有効期限については、配布時の周知はもちろん、期限の1か月前と1週間前にリマインドするのが効果的。期限切れで未利用になると企業の損失につながるため、利用を促す仕組みも重要です。

一部のサービスでは期限延長が可能な場合もあるため、事前に確認しておくと安心できます。

社員サポートとトラブル対応

運用を始めると、「コードが使えない」「期限がわからない」「使い方がわからない」といった問い合わせが発生する可能性があります。スムーズに対応するために、FAQを用意したり、社内の問い合わせ窓口を設けたりするとよいでしょう。

また、トラブル対応のフローも事前に策定しておくことが重要です。 景品表示法(景表法)への対応

顧客向けキャンペーンでデジタルギフトを使う場合は、景品表示法(景表法)の規制にも注意が必要です。

たとえば懸賞の場合、景品の上限は取引価額が5,000円未満であれば取引価格の20倍、5,000円以上であれば10万円です。一般懸賞ではキャンペーン期間中の売上予定総額の2%以内という制限もあります。

購入条件のない景品(総付景品)では、取引額1,000円未満で200円、1,000円以上では取引価額の10分の2が最高額です。

キャンペーン設計時には、景表法に沿った金額設定を行いましょう。違反すると措置命令や課徴金のリスクがあるため、法務部門や専門家との連携が安心です。

景品表示法(景表法)については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照いただき、より安全な運用にお役立てください。

よくある質問(FAQ)

Q1: デジタルギフトの導入にかかる費用は?

サービスによって料金体系が異なります。

主な料金体系

区分 | 特徴 | メリット・用途 | 代表的な例 |

|---|---|---|---|

ギフト額面 + 発行手数料 | ギフト1件ごとに手数料が発生 | 最も一般的な料金体系で、柔軟な運用が可能 | giftee for Businessなど |

月額利用料 + ギフト額面 | 月額の基本料金が発生 | 大量・継続利用に適しており、企業全体施策向き | 一部のエンタープライズ向けサービス |

システム利用料 + ギフト額面 | インスタントウィンやアンケートなどのシステム利用料が発生 | 施策支援ツールを活用するキャンペーンなどに最適 | プロモーション支援型サービス |

詳細な料金は各サービスに直接お問い合わせください。

Q2: 配布後、利用状況を確認できますか?

はい。配布システムも合わせてご活用されていれば、利用状況を確認できるサービスもあります。

確認できる内容やリアルタイム性はサービスによって異なりますが、基本的な指標は以下でしょう。

確認できる主な指標(一例)

項目 | 内容 |

|---|---|

配布数 | 何件のギフトを配布したか |

利用数 | 実際に使われたギフトの件数もしくはまだ使われていないギフトの数 |

利用率(償還率) | 配布数に対する利用数の割合 |

利用状況を確認できることで、キャンペーンの効果を具体的な数値で把握できるようになります。その結果、次回施策の改善点を見つけやすくなり、予算の使い方をより精密に管理できます。

ただし、確認できる情報の内容や更新頻度はサービスによって異なります。中にはリアルタイムで利用状況を確認できないサービスもあるため、導入前にどこまで管理できるのかを事前に確認しておくことをおすすめします。

Q3: 有効期限が切れたギフトはどうなりますか?

有効期限が切れたギフトは、使用できなくなります。

多くのサービスでは、有効期限を過ぎたギフトの再発行は基本的にできません。ただし、一部のサービスでは例外的に対応してもらえる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、デジタルギフトは購入後の返金・返品が原則としてできません。未配布のギフトについては、サービスによって対応が異なる場合があります。

さらに、有効期限が切れたギフトは利用されなかったとしても企業側の費用負担がすでに発生しているため、結果的にコストロスとなります。そのため、配布後の利用率(償還率)を高める工夫が重要です。

Q4: デジタルギフトを受け取るのにアカウント登録は必要ですか?

ブランドによって異なります。

区分 | ブランド例 | 利用方法の概要 |

|---|---|---|

登録が必要 | PayPayポイントコード | アプリにログインしてポイントを受け取る |

| Amazonギフトカード | ギフトコードをAmazonアカウント上で登録 |

| 楽天ギフトカード | 楽天IDでログインして受け取り |

登録が不要 | コンビニ系ギフト(ローソン、ファミマなど) | URLを開いて店頭でバーコードを提示 |

| QUOカードPay | URLを開くだけで利用可能(アプリ不要) |

従業員や顧客にギフトを配布する際は、アカウント登録の有無を事前に案内しておくことが大切です。特に、PayPayやAmazonなどアカウント登録が必要なブランドでは、「受け取る前にアカウントを作成しておいてください」と伝えておくと、受け取りがスムーズになります。

Q5: 受け取ったギフトはいつまで使えますか?

ギフトの種類によって有効期限が異なります。

主なデジタルギフトの有効期限例

Amazonギフトカード:発行から10年

PayPayポイントコード:特に期限の記載なし

QUOカードPay:発行から3年

コンビニ系ギフト:発行から数ヶ月〜1年程度(ギフトによる)

楽天ギフトカード:6か月間

有効期限はギフトの受け取り画面や、送付されたメールに記載されていることが多いです。

まとめ|デジタルギフトで効果的なインセンティブ施策を実現

デジタルギフトは今後、 企業のインセンティブ施策において、現金や商品券に代わる有力な選択肢になり得ます。

本記事では、12の活用シーン(キャンペーンや福利厚生施策など)からデジタルギフトの納品から付与までの操作手順、ギフトコードの管理方法や有効期限対応、さらに景品表示法(景表法)への対応といった、導入時に押さえておくべきポイントを解説しました。

デジタルギフトの導入を検討する際は、まずは小規模なテスト配布から始め、自社に適した活用方法を見つけていくのがおすすめです。ぜひ今後の取り組みの参考にしてみてください。

デジタルギフトの活用でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・デジタルギフトを活用したいが、どんなシーンで使えるのかイメージが湧かない ・自社の業務や施策にどのように組み込めるのか知りたい ・他社がどのようにデジタルギフトを活用しているのか参考にしたい

デジタルギフトは、キャンペーン、会員施策、アンケート謝礼、福利厚生など、幅広い目的で活用されています。「他社の成功例を参考にしたい」という声も多く、活用イメージを具体化できるかどうかが、検討を進める上で大きなポイントになります。

そこで累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、SNSキャンペーン、来店促進、アンケート謝礼、福利厚生など、さまざまな企業がどのようにデジタルギフトを活用しているかをまとめた「事例集」をご用意しています。施策の背景・狙い・活用結果までを紹介しており、自社での活用イメージを広げたい方に役立つ内容です。

デジタルギフトの可能性をもっと知りたい方は、ぜひご活用ください。