いま企業が知っておくべき育児・介護休業法の改正ポイント──法律家が語る第一歩とは(前編)

近年、育児や介護と仕事を両立しながら働く人が増える中で、企業にはこれまで以上に働き方や福利厚生に関する柔軟な制度設計が求められています。特に、2025年4月に施行された育児・介護休業法の改正に向けては、制度対応だけでなく、職場環境全体の見直しを迫られている企業も少なくないでしょう。

そこでギフティでは、改正直前の2025年3月に、弁護士および社会保険労務士を招き、改正のポイントや実務への影響を分かりやすく解説するウェビナーを開催。本記事では、前後編に分けて同ウェビナーでの解説内容をレポートします。

前編にあたる今回は、2025年4月1日から施行された育児・介護休業法改正の内容についてご紹介します。

深刻化する労働人口減少 育児・介護休業法改正の背景

2025年3月17日に開催された本ウェビナーには、企業の労務環境整備に詳しい法律事務所ZeLo/社会保険労務士事務所ZeLoより、2名の専門家が登壇。育児・介護休業法の改正内容を中心に、職場環境構築のポイントや実務上の留意点について解説しました。

モデレーターを務めたのは、株式会社ギフティ クロスファンクショナル推進室 Marketing Unitの小暮氏です。

株式会社ギフティ クロスファンクショナル推進室 Marketing Unit 小暮敬大氏 グロービス経営大学院MBA(経営学修士)修了。ヘルステックベンチャーの事業立ち上げ、BtoBのビジネスサイド全般の業務・組織設計に従事。前職のラクスル株式会社ではマーケティングセクションリーダーとして、法人向けサービス「ラクスル エンタープライズ」の戦略策定〜施策実施までを担当。2024年より現職。

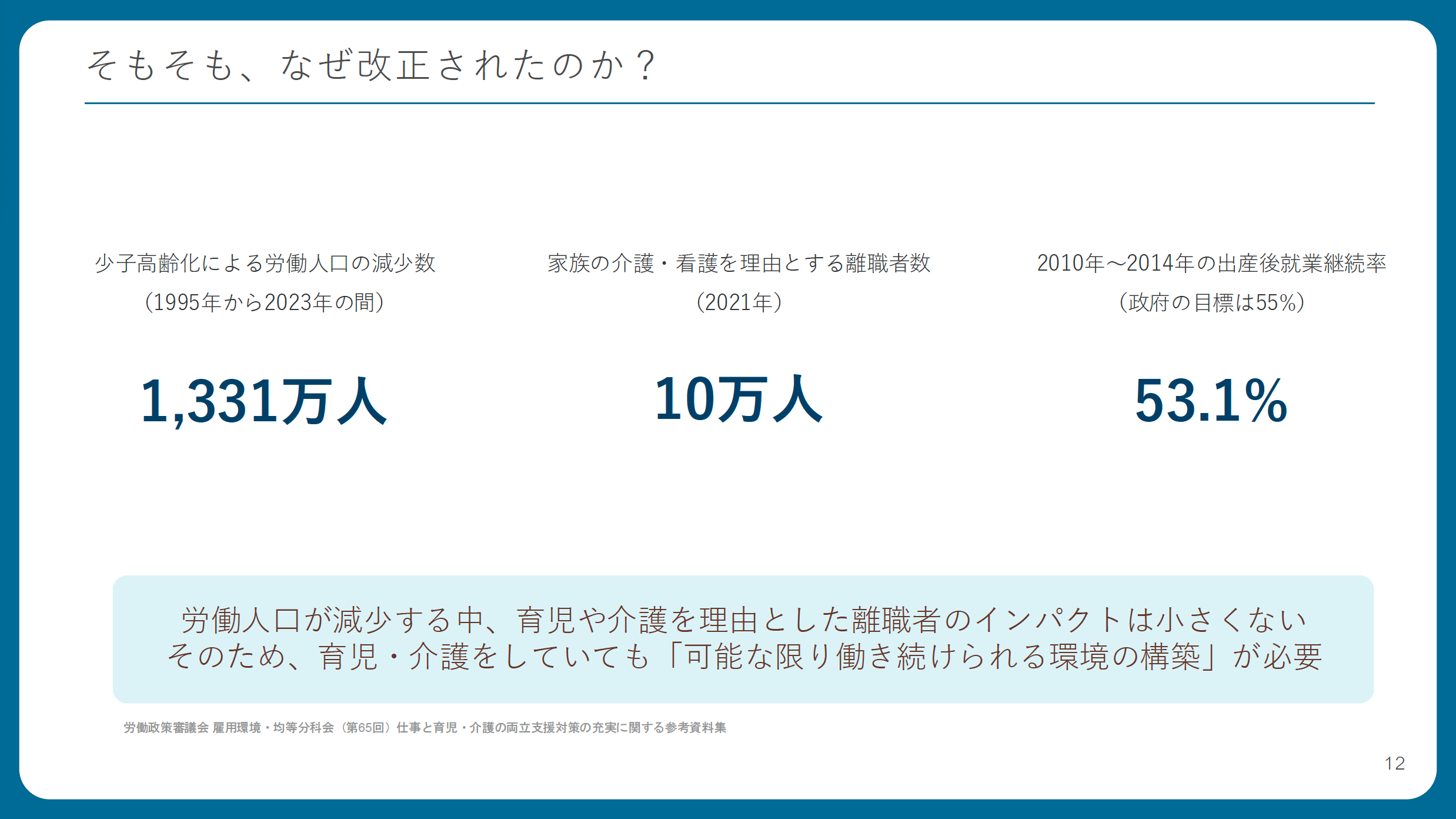

冒頭、小暮氏は育児・介護休業法改正の背景について説明します。

「今回の法改正は、従業員が“離職せずに働き続けられる環境”をつくるための動きです。そうでなければ、企業としての持続的な発展は難しくなる——このような問題意識が背景にはあります」(小暮氏)

すでに労働力人口は減少傾向にあり、働き手の確保がますます困難に。ようやく採用できても、育児や介護を理由に離職されてしまえば、企業の事業運営そのものが成り立たなくなってしまいます。だからこそ、政府と企業が一体となって“働き続けられる環境”の整備に取り組む必要があり、今回の法改正もその一環として行われる、と小暮氏は語ります。

藤田弁護士が解説する2025年4月1日施行分のポイント

では、今回の育児・介護休業法の改正で具体的にどのような変更点があるののでしょうか。

ここから、法律事務所ZeLo/社会保険労務士事務所ZeLoより、企業の労務環境整備に関して多数支援実績がある弁護士の藤田氏と、上場企業の人事部にて労務管理などに対応してきた社会保険労務士の松川氏が解説します。

法律事務所ZeLo 弁護士 藤田豊大氏 2010年一橋大学法学部卒業、2012年一橋大学法科大学院修了。2013年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、同年岡本政明法律事務所入所。2014年弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所入所。2022年に法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は人事労務、訴訟/紛争解決、ジェネラル・コーポレート、ベンチャー/スタートアップ法務、M&A、IPO、危機管理、データ保護、事業再生/倒産など。

まず、2025年4月1日(2025年10月にも改正予定。その内容は後編で解説)から施行された主な改正点について、藤田氏より以下の5つが紹介されました。

2025年4月1日の主な改正点

- 子の看護休暇の拡大

- 残業免除の対象の拡大

- 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加等

- 仕事と介護の両立支援制度の強化

- 育休取得状況等の公表義務を300人超企業へ拡大

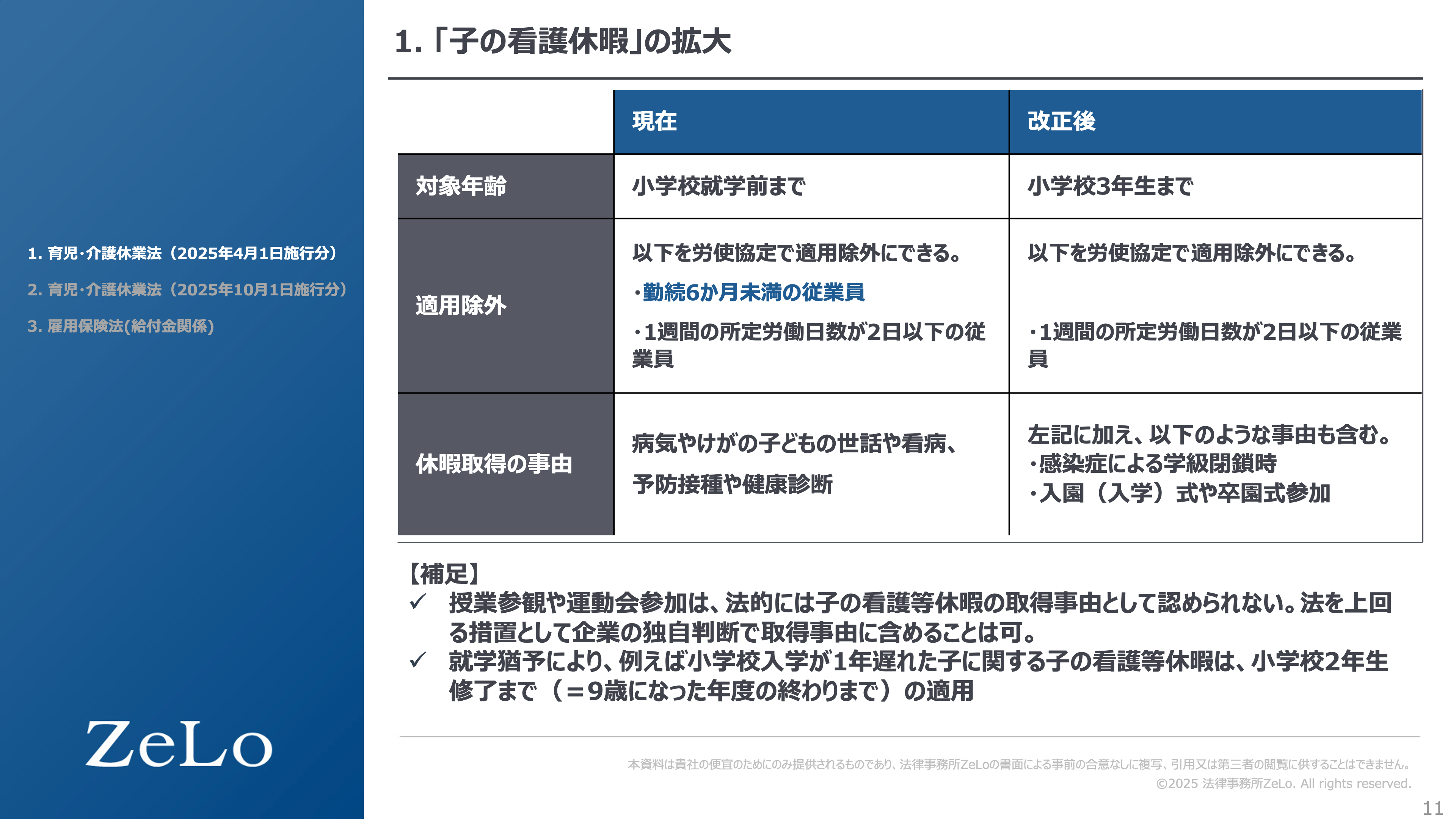

①子の看護休暇の拡充

1つ目の「子の看護休暇の拡大」についての具体的な内容は以下です。

対象範囲の拡大

従来、子の看護休暇は小学校就学前の子どもに対して設けられていましたが、今回の改正では対象が小学校3年生終了までに拡大されます。

休暇取得理由の拡充

従来は単に「看護」を理由としていた休暇ですが、今回からは行事参加、たとえば保育園の入園(入学)式や卒園式などの行事(※)にも利用可能となり、そのため制度名称は「看護等休暇」へ変更されます。

※なお、法律上、授業参観や運動会の参加は看護等休暇の取得事由としては認められていないが、企業が独自の判断で取得事由に加えることは可能とのこと

対象従業員の範囲の拡大

現行制度では、勤続6か月未満や、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定を締結することで対象外にできる措置が取られていました。しかし、今回の改正では、勤続6か月未満の従業員を適用除外とすることができなくなり、継続雇用期間に関係なく、看護等休暇の対象となります。

②残業免除の対象範囲が拡大

続いての改正ポイントは、残業(所定外労働)の免除対象の拡大です。

まず、現行制度では、育児中の従業員が申請することで、所定外労働(=残業)を免除される制度が設けられています。これは、会社側がその従業員に対して残業を命じることができなくなる、というものです。

今回の改正では、この制度の対象となる子どもの年齢が「3歳未満」から「小学校就学前まで」に拡大されることとなりました。

③短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加

続いての改正ポイントは「テレワークと育児支援」に関する制度の拡充です。大きく2つの内容が盛り込まれています。

短時間制度制度の代替措置にテレワークを追加

まず1点目は、短時間勤務制度の代替措置として「テレワーク」が新たに追加されたことです。

短時間勤務制度(※)は、3歳未満の子を養育する従業員が1日6時間の所定労働時間で働けるようにする制度ですが、業務上の都合などでこの制度を適用できないケースもあります。

※3歳未満の子を養育する労働者の申出により、原則1日6時間の勤務を可能とする制度(一定の適用除外あり)

そうした場合、これまでも以下のような代替措置が認められてきました。

育児休業制度に準ずる措置

フレックスタイム制度の導入

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

保育施設の設置・運営など

そして今回、新たに5つ目の代替措置として「テレワーク」が法的に明記されることとなりました。

育児のためのテレワークの導入の努力義務化

もう一つの重要な改正点は、育児のためのテレワーク導入がすべての事業主に対して“努力義務”として課されるという点です。

具体的には、3歳未満の子を養育する従業員に対して、テレワークの制度を導入・整備するよう努めることが、法律上明記されました。

これについて藤田氏は、次のように述べました。

「テレワークの導入は努力義務に留まるものであるとはいえ、離職防止や働きやすい環境づくりの観点からも、前向きな検討が望まれます。今回の法改正は、テレワーク制度を見直すよいきっかけになるはずです。現在検討中の企業様は、このタイミングで積極的に取り組んでいただくのがよいかと思います」(藤田氏)

④仕事と介護の両立支援制度の強化

続いては、介護と仕事の両立を支援するための制度強化に関する改正内容です。今回の法改正では、以下の5つの重要なポイントが盛り込まれました。

介護休暇の対象者拡大

これまで、労使協定を締結することで「勤続6か月未満」の従業員を介護休暇の対象から除外することが認められていましたが、今回の改正によりこの除外措置が廃止されます。つまり、勤続期間にかかわらず、すべての従業員が介護休暇の対象となるとのことです。

雇用環境整備等の措置の義務化

企業には、介護休業制度や介護と仕事の両立支援制度を「利用しやすくするための環境整備」が義務づけられます。

具体的には、以下のうち、いずれかの措置の実施が事業主には義務化されます。

制度に関する社内研修の実施

相談体制の整備(例:相談窓口の設置)

休業取得や制度の利用について、事例の収集・提供

休業取得や制度の利用促進に関する自社方針の周知

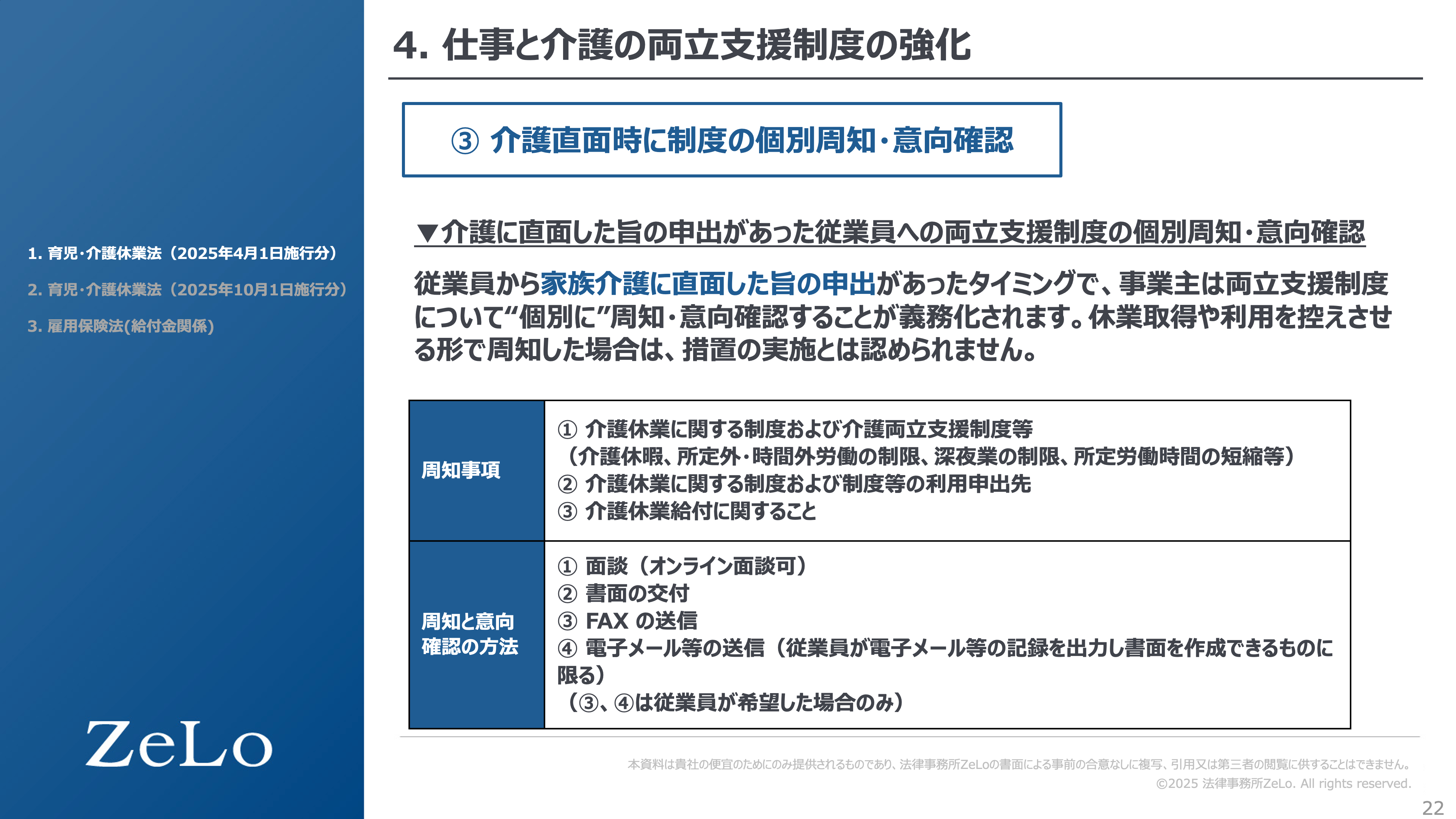

介護直面時の制度の個別周知・意向確認

従業員から「家族の介護に直面している」という申し出があったタイミングで、企業には両立支援制度について“個別に”周知・意向確認することが義務化されたとのことです。

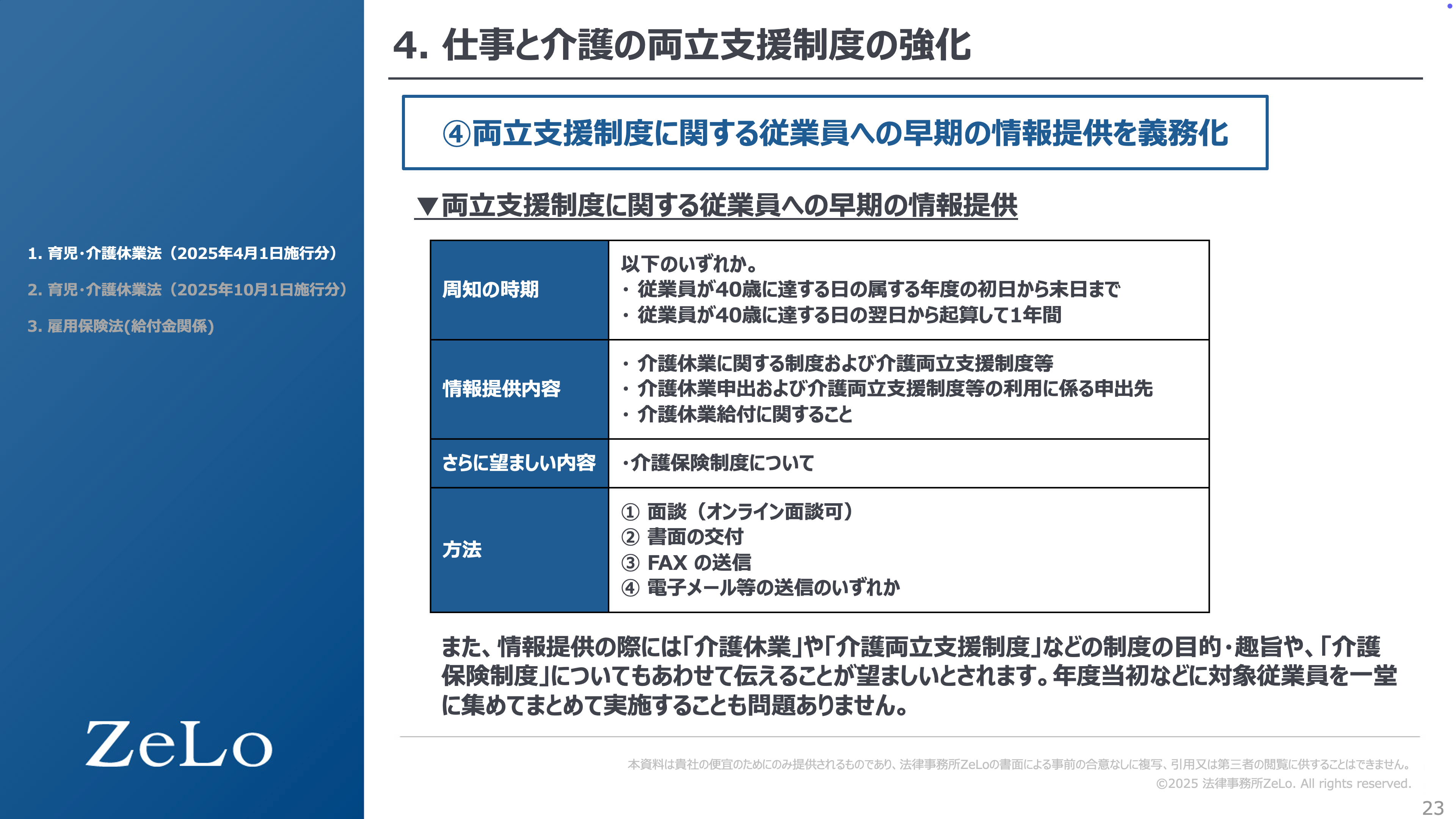

両立支援制度に関する従業員への早期の情報提供

従業員が申し出をしやすくするために、企業側から介護休業制度と介護と仕事の両立支援制度に関する情報提供を早期に行うことも義務化されました。

介護のためのテレワーク導入が努力義務に

家族の介護を行う従業員に対してテレワークを可能とする努力義務も新たに設けられました。

「ただし、法令上、特に内容・頻度とか、このように制度を作ってください、というものもありません。なので、会社の実情に応じた制度を作っていただくと良いと思われます」(藤田氏)

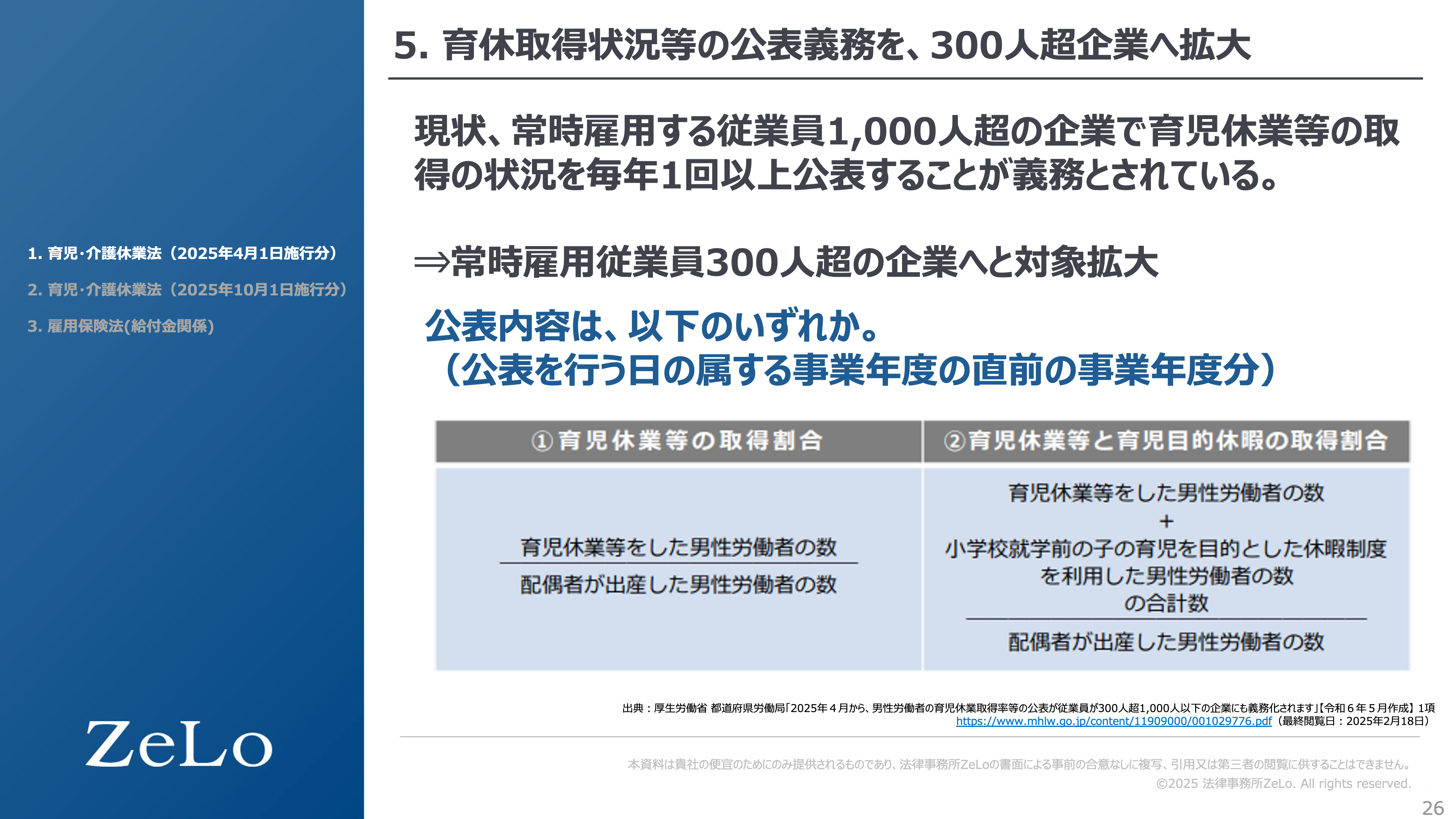

⑤育休取得状況等の公表義務を300人超企業へ拡大

最後のポイントは、育児休業等の取得状況に関する「情報公表義務」の対象企業の拡大です。

現行制度では、常時雇用する従業員が1,000人を超える企業に対して、年に1回以上、育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられています。ところが、今回の法改正では、この公表義務の対象が拡大され「常時雇用する従業員が300人を超える企業」にも適用されることになるとのことです。

公表すべき内容としては、特に男性従業員の育休取得率などの数値が挙げられており、企業の育児支援への姿勢や取り組みが社会的にも問われるようになったといえるでしょう。

ここまで、2025年4月1日施行の主な改正点についてご紹介しました。

後編では、社会保険労務士・松川氏による、同年10月1日施行分の育児・介護休業法改正のポイントをお届けします。