来場者プレゼントの効果的な選び方|運営コスト削減と成果向上を両立する戦略を解説

来場者プレゼントは、記念品としてだけではなく、集客やブランド認知を高めるための重要なマーケティングツールです。だからこそ、来場者にとって魅力的であり、自社の目的にも合致したプレゼントを選ぶことが成功のカギとなります。

運営負荷を抑えつつ成果につながる施策を企画・実行できれば、イベントのマーケティング効果を高める大きな助けとなるでしょう。

本記事では、来場者プレゼントの基本的な考え方から、種類ごとの特徴、法的な注意点、さらに効率的な配布戦略や効果測定の方法までを解説します。

来店促進施策をより効果的にしたいとお考えのご担当者様へ

導入件数50,000件超の実績を持つgiftee for Businessが、豊富な経験をもとに、来店・来場施策をまとめた「来店促進×デジタルギフト活用ガイド」をご用意しました。

もし現在、このようなお悩みがありましたら、ぜひお読みください。

・O2O施策を強化したいが、来店の“きっかけ”作りに悩んでいる ・クーポンや特典を使った来店施策で、より確実に集客につなげたい

本資料では、来店促進施策を体系的に整理したうえで、デジタルギフトの効果的な活用法や具体的な成功事例をご紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

来場者プレゼントとは?目的と期待できる効果

来場者プレゼントとは、展示会やセミナー、店舗イベント、家の内覧会などで参加者に配布されるギフトやノベルティの総称です。

かつては「記念品」や「粗品」として企業ロゴの入ったボールペンやクリアファイルが一般的でした。現在ではより実用的に使ってもらえるデジタルギフトやグッズが主流となっています。

そして、来場者プレゼントの目的や効果は主に以下の3つです。

- 集客力向上と参加意欲の促進

- ブランド認知度とエンゲージメント向上

- 顧客データ収集とリード獲得

それぞれ詳しく説明しましょう。

集客力向上と参加意欲の促進

来場者プレゼントの基本的な役割は、イベントへの参加意欲を高めることです。

魅力的な特典が用意されていれば、多忙なビジネスパーソンや一般消費者にとっても「参加する価値」を感じやすくなり、結果として来場者数の増加につながります。

さらに、配布の場面では自然なコミュニケーションが生まれやすく、企業と来場者との接点づくりにも有効です。

ブランド認知度とエンゲージメント向上

プレゼントの内容や渡し方は、企業の姿勢や価値観を映し出すものです。来場者に好印象を与えられれば、長期的なブランド認知の向上にもつながります。

特に実用性の高いアイテムであれば日常的に使用されるため、継続的にブランドや企業を意識してもらえる点もメリットです。その結果、再度の接点を生み出すきっかけにもなるでしょう。

顧客データ収集とリード獲得

来場者プレゼントは単なる記念品にとどまらず、戦略的なマーケティングツールとしても大きな役割を果たします。

受け取り時に自然な流れで来場者情報を取得できたり、アンケートと組み合わせて質の高い顧客データを収集できたりするのもポイントです。

こうして得られた情報は、展示会での商談機会の創出や、店舗イベントでの新規顧客獲得へとつながっていきます。

来場者プレゼントの種類

来場者プレゼントには、従来のノベルティから近年注目されているデジタルギフトまで、幅広い選択肢があります。

それぞれに特徴とメリット・デメリットが異なるため、イベントの目的や予算、ターゲット層に応じて最適な形式を選ぶことが重要です。

プレゼントの特徴と活用場面

従来から広く活用されているプレゼントには、多彩な種類があります。ジャンルごとの代表例を挙げると以下の通りです。

オフィス用品(実用性が高い定番):ボールペン、メモ帳、USBメモリ など

食品系(幅広い層に喜ばれる):個包装のお菓子、コーヒー、地域の特産品 など

アパレル・雑貨系(使い勝手が良い):企業ロゴ入りTシャツ、エコバッグ、マグカップ など

記念品系(特別感を演出):周年記念品、限定デザインアイテム など

実際に手に取れるため印象に残りやすく、日常的に使用してもらえれば、ロイヤルティが高まり、結果、ファンになってもらえる可能性が高まります。

特に、展示会のような対面コミュニケーションが重要な場では、会話のきっかけや来場者同士の話題作りにも有効です。

ただし、在庫管理・配送・保管・当日の配布運営などに手間やコストがかかる点はデメリットです。サイズや重量によっては来場者の負担となり、持ち帰りを敬遠されることもあります。

さらに、実際の利用状況や効果測定が難しく、投資対効果を把握しづらい課題も残ります。

デジタルギフトの特徴と活用場面

昨今主流となっている「デジタルギフト」。これは、商品券や電子マネー、ポイントなどを、物理的なカードや商品券ではなく、URLやコードの形でオンラインで贈れるギフトサービスのことです。先ほどお伝えした物理のプレゼントの弱点を補う新しい手段として注目されています。代表的なジャンルは以下の通りです。

種類 | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|

電子マネー | ・nanacoギフト ・WAONポイントID ・交通系ICカード など | ・実店舗・オンラインの両方で利用でき、自由度が高い ・即時配布が可能で、受け取り後すぐに利用可能 |

ポイント | ・PayPayポイント ・dポイント ・楽天ポイント など | ・施策の幅が広く利便性が高い ・有効期限には注意 |

商品引き換え券 | ・スターバックスのドリンクチケット ・サーティワンアイスクリームのギフト券 など | ・カフェやコンビニ、ファストフードなどの商品と交換可能 ・コードを提示するだけで利用でき、日常的に活用しやすい |

ギフトカード | ・図書カードネットギフト ・Amazonギフトカード | ・提携店舗が多い ・実店舗だけでなくオンラインショップでも使用可能 |

体験型ギフト | ・高級ホテル・旅館での宿泊 ・クルージング ・陶芸 ・スパ ・エステ などの体験ギフト | ・特別感があり、高額施策に最適 ・選べるタイプなら満足度が高い |

カスタマイズ型ギフト | ・giftee Box ・えらべるPay など | ・受け取ったポイントを複数のギフトに分けて交換できる ・電子マネー・ポイント・商品引換券などと組み合わせ可能 |

デジタルギフトの最大のメリットは、運営の効率化です。

物理的な在庫を抱える必要がなく、配送や保管コストも必要ありません。配布も二次元コード提示やメール送信で完結するため、当日の運営負担を大幅に軽減できます。

物理の販促品とデジタルギフト|比較表

来場者プレゼントを検討する際、物理の販促品とデジタルギフトのどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。以下の比較表で、それぞれの特徴を整理しました。

項目 | 物理の販促品 | デジタルギフト |

|---|---|---|

在庫管理 | 必要(保管場所・数量管理が必要) | 不要(データで管理) |

配送コスト | 必要(会場への搬入費用) | 不要 |

当日の配布 | スタッフの手配が必要 | QRコード提示で完結 |

来場者の持ち帰り負担 | あり(重量・サイズによる) | なし(スマホで受け取り) |

効果測定 | 困難(利用状況が追えない) | 容易(配布数・利用率を把握可能) |

ブランド訴求 | ロゴ入りで継続的に認知 | 即時利用で満足度向上 |

コスト管理 | 余剰在庫リスクあり | 従量課金で無駄なし |

結論として、運営効率化や効果測定を重視する場合はデジタルギフト、ブランド認知の継続的な訴求を重視する場合は物理の販促品が適しています。 両者を組み合わせて活用するケースも増えています。

来店促進施策をより効果的にしたいとお考えのご担当者様へ

導入件数50,000件超の実績を持つgiftee for Businessが、豊富な経験をもとに、来店・来場施策をまとめた「来店促進×デジタルギフト活用ガイド」をご用意しました。

もし現在、このようなお悩みがありましたら、ぜひお読みください。

・O2O施策を強化したいが、来店の“きっかけ”作りに悩んでいる ・クーポンや特典を使った来店施策で、より確実に集客につなげたい

本資料では、来店促進施策を体系的に整理したうえで、デジタルギフトの効果的な活用法や具体的な成功事例をご紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

来場者プレゼントを選ぶ3つのポイント

来場者プレゼントは、イベントの成果を左右する重要なポイントです。来場者プレゼントを選ぶ際の具体的なポイントは以下の3つです。

- ターゲット層に応じた選択基準

- 予算とROIを考慮した最適化

- ブランドイメージとの整合性

1.ターゲット層に応じた選択基準

来場者の属性や関心に合わせたプレゼント選びが欠かせません。

ビジネスパーソンが多い展示会では、実用的なオフィス用品やデジタルギフトが適しています。一般消費者向けの店舗イベントでは、食品や生活雑貨のほうが喜ばれるケースが多いでしょう。

また、年齢層やデジタルツールの利用状況も考慮が必要です。若年層にはデジタルギフト、シニア層には馴染みやすい物のプレゼントを用意するなど、ターゲット層ごとの特性に応じて工夫しましょう。

2.予算とROIを考慮した最適化

プレゼントの単価だけでなく、在庫管理・配送・当日の運営にかかる間接コストまで含めて検討することが大切です。

物理的なアイテムでは余剰在庫が発生するリスクも見逃せません。対してデジタルギフトなら在庫不要でサービスによっては従量課金制のため、必要な数だけ配布でき、予算管理が容易になります。

結果としてROIの把握もしやすくなるでしょう。

3.ブランドイメージとの整合性

プレゼントの内容や品質は、そのまま企業のブランドイメージを映し出すものです。

高級感を打ち出したいなら質の高いアイテムを、環境配慮を掲げる企業であればエコ素材のノベルティやデジタルギフトを選ぶとよいでしょう。

ブランドメッセージとの一貫性を保つことが、信頼感や好印象の醸成につながります。

来場者プレゼント実施時の法的注意点

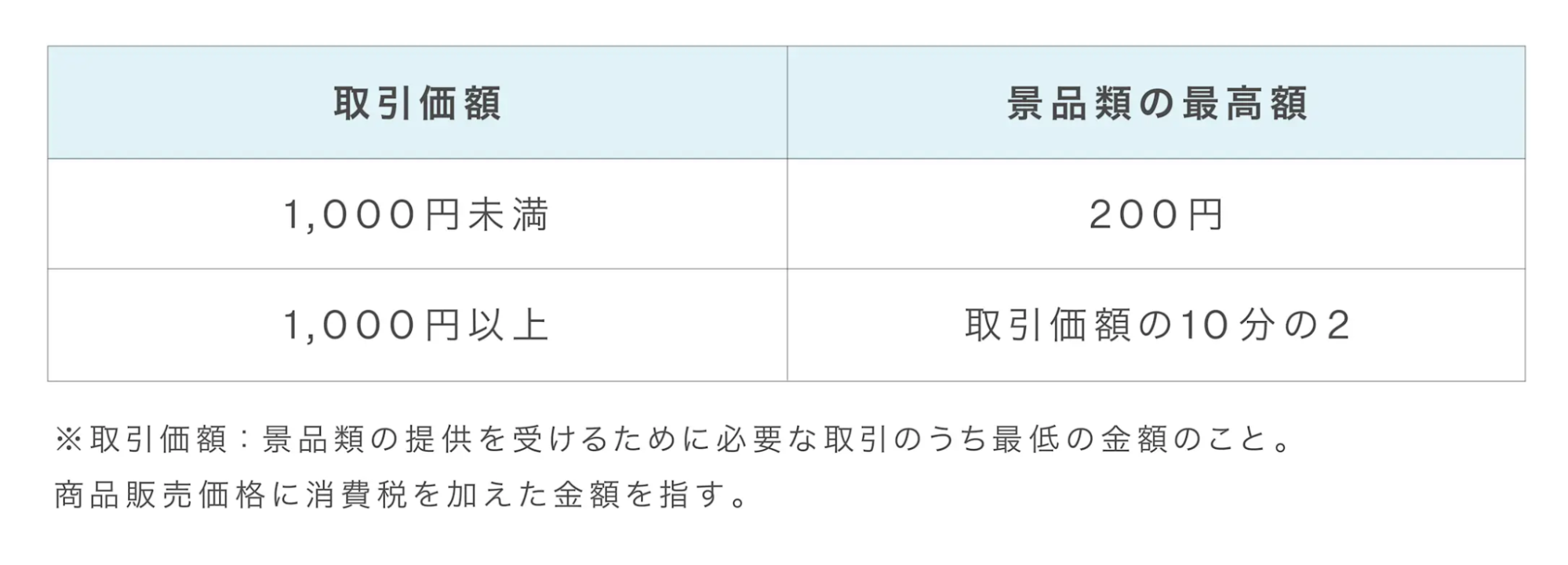

来場者プレゼントを企画・実施する際には、景品表示法をはじめとする法的な規制を正しく理解し、遵守することが不可欠です。これにより、法的リスクを回避しつつ、効果的なマーケティング活動を進められます。

景品表示法は、消費者に対して適正な表示を行い、公正な競争環境を確保するために設けられた法律です。そして、来場者プレゼントの場合、商品購入や契約締結と関連付けられているかどうかで規制内容が変わります。

単なる来場記念品として配布する場合は比較的緩やかな規制となりますが、アンケート回答や商談実施を条件とする場合は「懸賞」に該当する可能性があります。懸賞扱いとなれば、景品類の最高額や総額に制限がかかるため、事前の確認が欠かせません。

景品表示法についての詳細は、以下の関連記事で解説しています。ぜひあわせてご参照ください。

デジタルギフトを活用した4つの成功事例

実際の企業事例を通じて、来場者プレゼント施策の効果的な活用方法を見ていきましょう。

成功企業に共通するポイントや、よくある失敗パターンを理解しておくことで、自社の施策設計にも活かせます。

展示場来場&アンケート回答者へギフト配布を行った事例

企業/ブランド名 | セキスイハイム東北株式会社 |

|---|---|

目的 | 新規顧客獲得 潜在顧客から顕在顧客への転換 |

成果 | ホームページからの新規顧客獲得数が前年比145%を達成 年始の目標112%を達成 運用工数の手間削減を実現 |

セキスイハイム東北株式会社様では、お正月期間(2022年1月4日〜1月31日)に、東北全エリアのセキスイハイム展示場や分譲住宅でアンケート回答者を対象としたキャンペーンを実施しました。

抽選で「giftee Box」を含むギフトを配布し、来場者にその場でプレゼントできる仕組みを導入。

対面配布システム「giftee Direct」を活用することで、展示場や分譲住宅に来場した人だけがキャンペーンに参加し、当選されたお客様にその場ですぐにギフトを渡すことが可能となりました。

従来必要だった購入・郵送・在庫管理・経理処理といった手間も大幅に削減しました。

この取り組みにより、ホームページからの新規顧客獲得数が前年比145%を達成し、年始の目標も112%クリア。来場者への即時ギフト配布により顧客満足度を向上させながら、効率的な新規顧客獲得を実現しました。

▼この事例の詳細はこちら

Web会員登録促進にデジタルギフトを活用した事例

企業/ブランド名 | 株式会社タンガロイ |

|---|---|

目的 | Web会員登録とアンケート回答の促進 リード獲得 |

成果 | 来場者から好反応を獲得 在庫管理の課題を解消 インセンティブがユーザーから好評を博した |

株式会社タンガロイ様では、中部地区最大級の工作機械見本市「MECT2023」にて、Web会員登録のインセンティブとして「giftee Box」を配布しました。

対面配布システム「giftee Direct」を活用し、登録完了者にタブレットで二次元コードを読み込んでもらい、その場でギフトを付与する仕組みを導入。

従来のノベルティで課題だった在庫管理の煩雑さを解決し、効率的な展示会運営を実現しました。

▼この事例の詳細はこちら

会場でデジタルギフトを即時配布した事例

企業/ブランド名 | 三菱自動車工業株式会社 |

|---|---|

目的 | 新型商品の認知拡大 展示会ブースへの集客 SNS活性化、ユーザー情報の捕捉 |

成果 | 参加数が読めない状況でも準備工数や在庫リスクを大幅に回避 社内で評価される結果を獲得し、同キャンペーンの次回実施が決定 運用工数を大幅に削減 |

三菱自動車工業株式会社様では、東京オートサロンおよび大阪オートメッセで、来場者のなかから三菱自動車のTwitter(現X)公式アカウント新規フォロワーを対象に、抽選で500円分のデジタルギフトを配布しました。

対面配布システム「giftee Direct」を活用し、対象者はその場で二次元コードを読み込むだけでギフトを受け取れる仕組みを構築。

搬入・在庫管理・会場スペースの確保といった従来の負担を解消し、オンライン上で一括管理を実現しました。

▼この事例の詳細はこちら

LINEインスタントウィンキャンペーンで活用した事例

企業/ブランド名 | 東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 |

|---|---|

目的 | LINE公式アカウントの友だち登録者数拡大 「ヨコエネのエネルギーガス展2023」の来場促進 |

成果 | 友だち登録者数が約700件増加(約1.6倍に拡大) デジタルからリアルへの送客強化を実現 |

東京ガス横浜中央エネルギー株式会社様では、2023年11月開催の「ヨコエネのエネルギーガス展2023」にて、「LINE友だち限定抽選会」を実施。当選者250名にAmazonギフトカード500円分をプレゼントするキャンペーンを展開しました。

この施策により新規友だちを約700件獲得し、これまで来場者との接点中心だった関係をオンラインにも拡大。継続的な顧客基盤づくりにつなげました。

▼この事例の詳細はこちら

よくある質問(FAQ)

Q. デジタルギフトと従来のノベルティ、どちらを選ぶべき?

運営効率化や効果測定を重視するならデジタルギフト、ブランド認知の継続的な訴求を重視するなら物理のノベルティがおすすめです。

デジタルギフトは在庫管理や配送の手間がなく、当日の配布も二次元コード提示で完結します。一方、物理のノベルティは企業ロゴ入りのアイテムを日常的に使ってもらうことで、継続的なブランド接触が期待できます。

近年では、両者を組み合わせて活用するケースも増えています。イベントの目的やターゲット層に応じて、最適な組み合わせを検討しましょう。

Q. 景品表示法に違反しないための注意点は?

来場者プレゼントが景品表示法の規制対象となるかどうかは、商品購入や契約締結と関連付けられているかどうかで判断されます。

単なる来場記念品として全員に配布する場合は「総付景品」に該当し、以下の上限が設定されています。

施策を企画する段階で、どの規制が適用されるかを確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

まとめ|効率的な来場者プレゼントでイベント成果を最大化

来場者プレゼントは、単なる記念品にとどまらず、見方によっては集客促進・ブランド認知向上・顧客獲得を実現できる重要なマーケティングツールと言えるでしょう。

従来の物理プレゼントとデジタルギフトにはそれぞれ強みがありますが、運営効率化や効果測定の精度を重視するならデジタルギフトの活用が有効といえるでしょう。

成功のポイントは以下の通りです。

- プレゼントの選定は目的とターゲットに合わせて行う

- 景品表示法などの法的規制を事前に確認する

- デジタルギフトを活用して運営負荷を軽減する

- 配布から効果測定まで一元管理できるシステムを導入する

- 収集したデータを継続的な改善に活用する

これらの要素を適切に組み合わせることで、運営コストを削減しながら効果的な施策を実現できます。

さらに、データに基づいた改善サイクルを回すことで、イベントのマーケティング成果を継続的に高めていけるでしょう。ぜひ本記事を参考にして、自社の来場促進施策の改善に役立てていただければ幸いです。