従業員体験(Employee Experience)を高める施策と成功の秘訣|事例付き解説

人材獲得競争が激化し、働き方の多様化が進む中、多くの企業が「従業員の定着率向上」や「従業員エンゲージメントの改善」という課題に直面しています。こうした背景から、近年「従業員体験(Employee Experience:EX)」という言葉を耳にする機会が増えています。

従業員体験(EX)とは、従業員が入社から退職までの全期間にわたり、組織内で経験するあらゆる体験の総体を指します。これを戦略的に設計・改善することで、従業員エンゲージメントの向上や生産性の改善、さらには企業の競争力強化に直結することが、数多くの調査や事例から明らかになっています。

本記事では、従業員体験(Employee Experience)の基本概念から得られるメリット、改善に向けた実践ステップ、そして実際の成功事例までを詳しく解説します。従業員体験(Employee Experience)の改善を検討しているご担当者様は、ぜひ最後までお読みください。

従業員体験向上でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・従業員の定着率やモチベーションを高めたいが、何から始めればいいか分からない ・日々の“働きやすさ”や“嬉しさ”につながる施策をつくりたい ・従業員に喜んでもらえるギフトの選び方が分からない

従業員が「この会社で働けて良かった」と感じる瞬間は、日々の小さな気配りや、頑張りをしっかりと認めてもらえる機会から生まれます。しかし、どんな場面で何を贈れば喜ばれるのか、またどのように運用すれば負担なく続けられるのか、判断が難しいと感じる担当者様も多いのではないでしょうか。

そこでgiftee for Businessでは、誕生日・記念日・表彰など、従業員が喜ぶシーンに合わせたギフトの選び方や、実際に活用されている施策例をまとめた「従業員向けギフトソリューション資料」をご用意しています。従業員が自分に合ったものを選べるギフトや、多様な働き方でも受け取りやすい配布方法など、実務にすぐ活かせるヒントを分かりやすく整理しています。

従業員が気持ちよく働ける環境づくりを進めたい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

従業員体験(Employee Experience)とは?

従業員体験(Employee Experience)とは、従業員が所属組織と関わるあらゆるタッチポイントにおける体験の総和を、包括的に捉える概念です。

EXは、採用面接の段階から始まり、入社、オンボーディング、日常業務、成長機会、評価、そして退職に至るまでの全プロセスを含みます。単なる福利厚生や職場環境の改善といった物理的な側面にとどまらず、従業員同士のコミュニケーション機会、メンター制度やリスキリング、ジョブローテーションによる新たなスキル獲得など、経験を通して得られる心理的・感覚的な要素も含まれます。

それぞれのタッチポイントで従業員が抱く印象や感情、満足度が積み重なり、その組織に対する総合的な体験価値が形成されます。

従業員体験(Employee Experience)の主なタッチポイント(イメージ)

今、従業員体験(Employee Experience)が注目されている3つの理由

従業員体験(Employee Experience)は、主に海外で取り組まれてきましたが、日本でも取り組む企業が増えてきています。従業員体験(Employee Experience)が注目されている背景は主に以下です。

人材獲得競争の激化

価値観の多様化

新しい働き方の浸透

人材獲得競争の激化

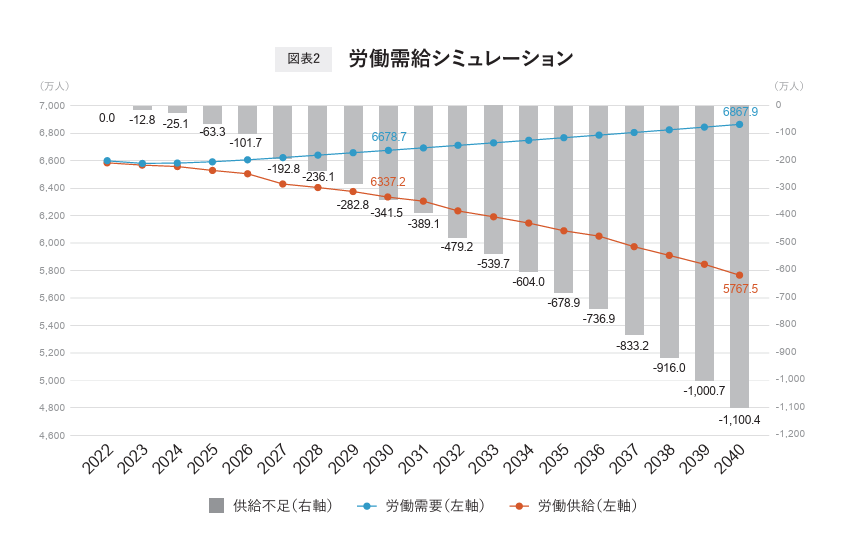

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、今後も避けられない課題です。リクルートワークス研究所が発表した「未来予測2040」によれば、2022年に約6,587万人だった労働供給量は、2030年には約6,337万人、2040年には約5,767万人まで減少すると予測されています。

引用:リクルートワークス研究所「未来予測2040」

こうした全体的な労働人口の減少を背景に、特にデジタル人材を中心とした専門職の需要は高まり、優秀な人材の獲得競争は激化しています。

中でもミレニアル世代やZ世代は、給与水準だけでなく、働きがいや成長機会、ワークライフバランスといった要素を重視する傾向が強く、従業員体験(Employee Experience)の質が転職の意思決定に大きく影響します。逆に、良質なEXを提供できない企業は、人材獲得の面で大きな不利を被ることになります。

価値観の多様化

従業員体験(Employee Experience)が注目される背景のひとつに「価値観の多様化」もあります。

従来の日本企業は、同じ価値観や考え方を前提に組織運営を行ってきた向きがありました。しかし、個人の価値観が多様化する中、それを受け入れない企業では離職が増えるケースも見られます。かつては「高い給与」や「出世」が満足の指標とされてきましたが、現在では「働きがい」や「仕事への満足度」「自己成長の機会」など、より幅広い従業員体験(Employee Experience)の要素が重視されるようになっています。

「多様性」については、ギフティが発信しているD&I(DE&I)に関する記事でも詳しく取り上げています。よろしければご覧ください。

新しい働き方の浸透

コロナ禍を経て急速に普及したリモートワークにより、従来の福利厚生や社内イベントだけでは、十分な体験を提供することが難しくなりました。たとえば、物理的な距離による孤独感やコミュニケーションの難しさ、仕事とプライベートの境界の曖昧化など、従来とは異なる課題への対応が求められています。

その結果「リアルな社内イベントを開催しておけば良い」という従来型の発想では不十分となり、場所や勤務形態にかかわらず、すべての従業員に一貫した従業員体験(Employee Experience)の設計が求められるようになりました。

実際、ギフティでも、コロナ禍以降は「オンラインやリモートワーク環境下でも、十分に社内コミュニケーションを活性化したい」というご相談を多数いただいています。こうしたニーズは、ポストコロナ時代において、新たな形の従業員体験(Employee Experience)が求められていることの表れと言えるでしょう。

従業員体験(Employee Experience)の向上がもたらす3つのメリット

従業員体験(Employee Experience)の向上は、企業にとってさまざまなプラス効果をもたらします。主なメリットは次の3つです。

生産性の向上と業績改善

イノベーション創出の促進

採用力強化と定着率向上

生産性向上と業績改善

優れた従業員体験(Employee Experience)は、従業員の生産性向上に直結します。

たとえば、ガートナーの調査によると、従業員の約13%が自身のEXに満足している、と答えているとのこと。また、Forbesの記事によると、従業員の70%がEXが生産性に直接影響を与えると考えているといいます。

つまり、良質な従業員体験(Employee Experience)は顧客満足度の向上にもつながります。満足度の高い従業員は顧客にもより良いサービスを提供し、その結果、企業全体の業績改善に貢献します。

イノベーション創出の促進

従業員体験(Employee Experience)の質を高めるうえで、心理的安全性の確保は大前提となります。そうした、失敗を恐れずに挑戦できる環境では、従業員の創造性が発揮されやすくなります。従業員体験(Employee Experience)を重視する企業では、新しいアイデアの提案や実験的な取り組みが活発化し、イノベーションが生まれやすい土壌が形成されます。

多様な背景を持つ従業員が協働しやすい環境を整えることで、異なる視点の融合から革新的なソリューションが生まれる可能性も高まります。

優れた従業員体験(Employee Experience)は採用競争力を高める

優れた従業員体験(Employee Experience)を提供する企業は、採用市場において強力な競争優位性を発揮します。近年、従業員が自発的に知人や友人を紹介する「リファラル採用」は一般的な手法となっていますが、その成功の鍵は従業員の自社への満足度にあります。

EXの質が高い企業では、従業員が自社を誇りに感じ、自然と推薦したくなる環境が整っています。結果として、質の高い候補者を低コストで獲得できるだけでなく、カルチャーフィットしやすい人材が集まりやすくなります。

こうしたポジティブな循環は、採用だけでなく定着率の向上にも寄与します。その結果、採用コストの削減のみならず、組織知識の蓄積やチームの安定性向上にも直結し、長期的な組織力の強化に寄与するでしょう。

従業員体験(Employee Experience)を構成する3要素

従業員体験を構成する要素として、物理的・文化的・技術的環境の3要素があります。

これら3つの要素が調和することで、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境が整います。どれか一つでも欠けると、従業員体験(Employee Experience)全体の質が低下する可能性があります。

物理的環境(Physical)の最適化

物理的環境は、従業員が日々過ごす空間の快適性と機能性を指します。オフィスにおいては「集中作業スペース」や「コラボレーションエリア」「リフレッシュスペース」など、多様な働き方に対応した環境設計が重要です。自然光の活用、植物の配置、適切な温度管理など、従業員の健康と快適性に配慮した環境づくりが求められます。

リモートワーク環境では、在宅勤務手当の支給や必要な機器の貸与など、自宅でも生産的に働ける環境整備が必要です。

文化的環境(Cultural)の醸成

文化的環境は、組織の価値観や行動規範、コミュニケーションスタイルなど、目に見えない要素で構成されることが多いです。特に重要なのは、前述の「心理的安全性の確保」です。失敗を恐れずに意見を言える、助けを求められる、新しいことに挑戦できる環境は、従業員の成長と組織の発展に不可欠です。

インクルーシブな組織文化の構築も重要です。多様性を尊重し、すべての従業員が自分らしく働ける環境を作ることで、帰属意識と貢献意欲が高まるでしょう。

技術的環境(Technological)の整備

技術的環境は、従業員が業務を効率的に遂行するためのツールやシステムを指します。使いやすいコラボレーションツール、統合された業務システム、AIを活用した業務支援ツールなど、最新技術を活用して従業員の負担を軽減し、価値創造活動に集中できる環境を整えるのです。

シームレスなIT環境の構築も重要です。デバイスや場所を問わず安全にアクセスできる環境、直感的で使いやすいインターフェース、充実したITサポート体制により、技術的なストレスを最小限に抑えられると従業員体験(Employee Experience)は高まるでしょう。

従業員体験(Employee Experience)向上のための4ステップ

従業員体験(Employee Experience)を効果的に向上させるには、次の4つのステップを踏むのが有効です。

現状を分析する

理想的な従業員体験(Employee Experience)の定義と目標設定

施策の設計と優先順位付け

効果検証

第1ステップ:現状を分析する

まずは、従業員体験(Employee Experience)の現状を正確に把握します。

たとえば「従業員サーベイ(定量調査)」や「インタビュー(定性調査)」「離職面談データ」「エンゲージメントスコア」「業務生産性指標」など、複数のデータソースを組み合わせて課題を洗い出します。

さらに、部署別・職種別・世代別などの切り口でクロス分析を行えば、組織特有の傾向や、特定の層にのみ現れる課題も把握できます。この段階での精緻な現状把握は、後の施策設計や優先順位付けの質を大きく左右するので念入りに実施するのをおすすめします。

クロス分析の方法や集計の仕方は、こちらの記事でわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

第2ステップ:理想的な従業員体験(Employee Experience)の定義と目標設定

現状の課題を把握したら、次は組織が目指す「理想の従業員体験(Employee Experience)」を描きます。ここで重要なのは、抽象的なビジョンだけでなく、具体的な数値目標と行動指標を設定することです。たとえば以下です。

オンボーディング満足度を90%以上に向上

3年以内に離職率を50%削減

年間エンゲージメントスコアの平均値を+10ポイント改善

第3ステップ:施策の設計と優先順位付け

設定した目標を実現するために、まずは必要な施策を幅広く洗い出します。その上で「インパクトの大きさ」「実現のしやすさ」「必要なリソース」といった観点から評価し、優先順位を決定します。

たとえば、

社内コミュニケーションの活性化(例:定期的な全社ミーティングやクロスチーム交流会)

スキル開発プログラムの導入(例:オンライン研修、メンタリング制度)

評価制度やフィードバックプロセスの見直し(例:成果だけでなく成長や協働のプロセスも評価)

このように、短期で効果が見込める「クイックウィン」と、中長期で企業文化を変えていく施策を組み合わせることで、従業員体験(Employee Experience)全体の質を持続的に高めることができます。

第4ステップ:施策実施後の効果検証と改善サイクル

施策を実行したあとは、サーベイやパフォーマンスデータを用いて効果を客観的に検証します。もし期待する成果が見られない場合は、要因分析を行い、施策内容の見直しや新たなアプローチを検討します。

なお、基準となる数値の例としては以下があります。

定量指標:eNPS(Employee Net Promoter Score(※))、従業員満足度、離職率、生産性指標など

定性指標:パルスサーベイ、1on1面談、フィードバックセッションからの自由記述

※業員が自社の職場を友人や知人にどれくらい勧めたいかを数値で表した指標

これらを総合的に分析することで、施策の真の効果や改善の方向性が見えてくるでしょう。

なお、効果検証は一度きりではなく、継続的なサイクルとして組み込むことが重要です。たとえば、四半期ごとの振り返り、年次での大規模サーベイ、随時のフィードバック収集など。こうすることで、短期的な課題修正と中長期的な方向性見直しの両方が可能になります。

今、従業員体験(Employee Experience)の質を向上させる鍵とは

これまで見てきたように、従業員体験(Employee Experience)には時代ごとのトレンドがあります。では、今の従業員が企業に求める体験とは何でしょうか。そのヒントは、福利厚生の歴史をたどることで見つかります。

福利厚生は、明治時代に労働環境の最低限の整備から始まり、昭和期には保養所など「ハコモノ」への投資が盛んになりました。ところがバブル崩壊を経て、多くの企業が自前施設の維持を断念せざるを得なくなります。そして近年は、人的資本経営の考え方が広がる中で、企業の投資対象はモノや施設から「従業員個人」へと移りつつあります。

この変化の中で重要になっているのが、制度や環境だけでなく、従業員の気持ちやモチベーションに注目する視点です。

HAKUHODO HUMANOMICS STUDIOの「オクリレーション レポート」

たとえば、HAKUHODO HUMANOMICS STUDIOが発表した「オクリレーション レポート」内の調査(Web定量調査,900サンプル,2023年10月28日-29日)によれば、「よりよく働ける環境」や「個人の尊重」があると回答した人ほど、勤務先への満足度や継続的な勤続意向が明らかに高い傾向が示されています。

こうした背景から、本レポートでは「あるべき関係性」のポイントとして、以下の4点を挙げています。

「仕事に人をつける」だけでなく「人に仕事をつける」

挑戦を「許可する」だけでなく「評価する」環境づくり

チームビルディングは「PUSH型」から「PULL型」へ

部下との対話には「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」だけでなく「ザッソウ(雑談・挿話)」を

これらは、チームメンバーの働きがいや自己実現感を高め、現代の従業員が求める体験の質向上に直結する、とオクリレーション レポートでは述べられています。

インセンティブも「現金」より、体験を意識した「ギフト」の方が効果的

加えて、インセンティブの在り方も進化しています。かつて主流だった「現金」と、近年活用が広がる「ギフトカード」では、同額でも効果が異なります。

たとえば、2人の従業員が同じ業績で同額の報酬を受け取ったケースを想像してみてください。

Aさんは500ドルの現金を選び、日常の支払いに充てた結果、報酬の記憶は生活の中に埋もれがちでした。 一方、Bさんはギフトカードを選び、かねてから欲しかったゴルフクラブを購入。さらに家族も新しいランニングシューズやジャケットを手に入れ、その喜びが同僚との会話にも広がりました。Bさんは1年後もクラブを愛用し、その時のポジティブな記憶を維持しています。(参考:「Incentive Gift Card Council」)

つまり、現金は日常消費に溶け込みやすい一方、ギフトカードは「特別な体験」や「記憶に残る買い物」に結びつきやすく、従業員体験(Employee Experience)を長期的に高める効果が期待できます。

このように、かつての「ハコモノ」や現金支給が主流だった時代から、現代では「働く環境」「モチベーション」「ギフト体験」がEX改善の鍵となっています。

時代・背景 | 主なインセンティブ | 特徴 | 現在の課題 | 今後の鍵となる要素 |

|---|---|---|---|---|

過去(〜バブル期) | ハコモノ(保養所・社宅など) | 施設やモノに投資し、従業員全体で享受 | 維持コスト高騰、利用率低下 | — |

バブル期崩壊〜近年 | 現金支給(賞与・手当など) | 即時利用可能で汎用性が高い | 日常支出に消える、記憶や満足感が残りにくい | — |

現在(オンライン・オフライン融合時代) | より良い働ける環境(柔軟な働き方・職場環境改善) | 個々のニーズに対応、働きやすさ重視 | 組織全体での浸透に時間がかかる | 従業員体験(EX)の質改善 |

現在(オンライン・オフライン融合時代) | 仕事へのモチベーション向上(評価制度・挑戦・機会) | 内発的動機付けを促進 | 測定や可視化が難しい | 挑戦・成長の文化醸成 |

現在(オンライン・オフライン融合時代) | ギフト(記憶に残る体験・モノ) | 特別感・ポジティブな記憶として長く残る | 金額換算だけでは評価しづらい | 記憶と感情に訴える報奨 |

従業員体験向上でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・従業員の定着率やモチベーションを高めたいが、何から始めればいいか分からない ・日々の“働きやすさ”や“嬉しさ”につながる施策をつくりたい ・従業員に喜んでもらえるギフトの選び方が分からない

従業員が「この会社で働けて良かった」と感じる瞬間は、日々の小さな気配りや、頑張りをしっかりと認めてもらえる機会から生まれます。しかし、どんな場面で何を贈れば喜ばれるのか、またどのように運用すれば負担なく続けられるのか、判断が難しいと感じる担当者様も多いのではないでしょうか。

そこでgiftee for Businessでは、誕生日・記念日・表彰など、従業員が喜ぶシーンに合わせたギフトの選び方や、実際に活用されている施策例をまとめた「従業員向けギフトソリューション資料」をご用意しています。従業員が自分に合ったものを選べるギフトや、多様な働き方でも受け取りやすい配布方法など、実務にすぐ活かせるヒントを分かりやすく整理しています。

従業員が気持ちよく働ける環境づくりを進めたい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

従業員体験(Employee Experience) の事例

最後に、弊社ギフティがご支援させていただいた事例をご紹介します。これらは、従業員体験(Employee Experience)の向上に課題を抱えていた企業様が、弊社サービスを通じて改善を試みられたケースです。

従業員体験の質を高めるには一回の施策で終わらせず、継続することが大切です。そのためには、運用工数への配慮も欠かせません。今回ご紹介するのは、特に運用工数の削減に成功し、課題解決につながった具体的な事例です。

いずれの事例も、課題の背景から具体的な施策、そして成果までを整理しています。EX(Employee Experience)向上のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

Case1.企業と従業員の絆を深める大和証券の永年勤続表彰-大和証券

導入前の課題 | ・カタログギフト利用者の管理を手作業で行うため、業務負担が大きかった ・社員の家族名義での申し込みがあり、名前の判別が困難だった ・紙のカタログを発行するためペーパーレス化が進まなかった |

|---|---|

実現したこと | ・勤続20・30年目の社員約400名に社長からのメッセージ付きのデジタルギフト「giftee Box」を贈呈 ・デジタルギフトの導入により、申し込み管理をシステム化 ・オンライン上で選択・交換できるギフト形式に変更 |

成果 | ・社員番号に紐づいた管理が可能になり、事務処理の手間が大幅に減少 ・申し込み確認の電話対応が不要になった ・紙カタログの発行が減少し、環境に配慮した運用が可能に |

大和証券では、人的資本経営の取り組みの一環として、勤続20年目と30年目を迎えた社員に「勤続感謝休暇」と、選択型デジタルギフト「giftee Box」を贈呈しています。

同社の特徴は、これを単なる表彰制度としてではなく、企業の持続的成長を支える核心施策として従業員エンゲージメントを位置づけている点にあります。担当者は「形にすることで、より深く感謝の気持ちが伝わる」と語り、従業員との信頼関係の構築を重視しています。

特にテレワークの普及後は、感謝を“形”にして届けることが、企業と従業員、さらには従業員同士の距離を縮めるきっかけに。こうした取り組みは、日常的なコミュニケーションの潤滑油としても機能し、組織全体の結束を高めています。

Case2.予算内で特別感のあるギフト制作・賞品選定を実現-日立インフォメーションエンジニアリング

課題 | ・日立グループの再編にあたって、思い出に残るような記念品を制作したかった ・懇親会へ参加できない社員にも喜んでもらえるようなギフトを検討していた ・在宅勤務者が多いため、各個人宅へ記念品を配送する手間を感じていた |

|---|---|

成果 | ・“ギフトのプロ”であるギフティへ依頼したことで、イベント用ギフトボックスだけでなく、イベント内で実施するゲームの賞品まで一括で依頼することができ、手間の削減・記念品のクオリティの向上につながった ・ニーズを的確に汲み取り、イメージが湧くような提案を複数もらえたことで、タイトなスケジュールの中でもスムーズに制作を進めることができた ・イベント実施後のアンケートでは約7割の方がギフトボックスに「満足」または「とても満足」を選択した ・住所を受取手が入力すれば配送手配が完了する入力フォームを使用することで、住所の取得作業が不要となり、効率よく準備を進めることができた |

日立グループの一員としてデータセンター事業を展開する株式会社日立インフォメーションエンジニアリング様は、2023年4月1日付でグループ再編が行われ、多くの社員がグループ各社へ転籍することとなりました。

そこで同社では、再編前の最後の社内交流イベントとして『懇親会だョ!全員集合』を開催。参加者全員で乾杯できるよう、ドリンク・おつまみ・タンブラーをセットにした「乾杯Box」を全従業員分(約800セット)配布しました。当日はさらに、デジタルギフトが当たるクイズ大会も実施し、大いに盛り上がりました。

加えて、当日参加できなかった社員にも「乾杯Box」を届けることで、形として残る思い出を全社員で共有。イベント後のアンケートでは、約7割の方がギフトボックスについて「満足」または「とても満足」と回答し、再編前の一体感醸成に大きく貢献しました。

Case3.「預けてくれた時間」に価値を見出すDeNAの独自の節目表彰制度-DeNA

導入前の課題 | ・会社から従業員により感謝の気持ちを伝える方法を模索していた ・「実力社会」の風土で勤続をポジティブに評価する基準が必要だった ・社内のコミュニケーション活性化のきっかけを探していた |

|---|---|

実現したこと | ・勤続3・5・7・14・20年という独自の「七五三・元服・成人」の年での表彰制度を導入 ・「会社に預けてくれた時間」という観点から、体験ギフトカタログと休暇を組み合わせて贈呈 ・上長や同僚からのメッセージ記入や、寄せ書きができる台紙を用意 |

成果 | ・社員の勤続への意欲向上と「会社で働く時間を第2の人生として捉えてもらう」意識づけができた ・「時間へのお返し」という意味づけにより、社員に価値ある形で感謝を伝えられるようになった ・オフィスでの小さなセレモニーが発生し、従業員間のつながりが強化された |

人的資本経営における節目の体験設計において、ユニークな取り組みを行っているのがDeNA(ディー・エヌ・エー)です。同社では、勤続年数を「3年、5年、7年、14年、20年」という七五三と元服、成人の年にあわせて設定し「第2の人生」として会社での時間を捉える独自の価値観を表現しています。

特徴的なのは、ただの長期勤続表彰ではなく「会社に預けてくれた時間の一部を特別な体験として返す」という考え方です。

そのため金一封ではなく体験ギフトカタログを採用し、感謝の気持ちとともに特別な時間を提供することを重視。また工夫を凝らしたオリジナルパッケージと寄せ書きを添えることで、社員同士の感謝を伝え合う場を創出し、組織全体のエンゲージメント向上にもつなげています。

Case4.社員表彰でモチベーション向上を実現-オープンロジ

導入前の課題 | 物理的なギフトでは従業員の好みに合うかどうか不明だった ギフトの手配が担当者の業務負担となっていた 受け取り手の満足度を高めることが難しかった |

|---|---|

実現したこと | 表彰対象者に1,000円〜10,000円分の「giftee Box」(金券類を除く)を付与 受け取り手が1,000種類以上の選択肢から自由に選べる仕組みを導入 オンラインでの配布により手配業務を効率化 |

成果 | 従業員の満足度が向上し、モチベーションアップを実現 ギフトの種類の多さに対する好評の声を多数獲得 会社側の手配工数を大幅に削減 |

株式会社オープンロジでは、優秀な成績を収めた従業員・チームを対象とした表彰制度を運営していました。従来はモノのギフトを用意していましたが、従業員の好みに合うかどうか不明で、ギフトの手配も担当者の業務負担となっていました。

そこで、表彰対象者に1,000円〜10,000円分の「giftee Box」(金券類を除く)を付与する仕組みを導入されました。受け取り手が1,000種類以上の選択肢から自由に選べるデジタルギフトにより、従業員の満足度が向上し、会社側もギフトの手配工数を大幅に削減することができました。

▼この事例の詳細はこちら

Case5.ウォーキングイベントで健康促進と社内交流を活性化-ニッスイ

導入前の課題 | 健康促進イベントへの参加ハードルを下げる必要性があった 従業員の継続的な健康意識を向上させたかった 参加意欲を高めるインセンティブ設計が求められていた |

|---|---|

実現したこと | 2か月間のウォーキングイベントを実施 ・参加賞として「giftee Box」を提供 歩数に応じて異なる金額のギフトを設定し、「もうちょっと頑張ってみよう」という気持ちを促進 |

成果 | 参加者の約90%が「再度参加したい」と回答 約70%が「いつもより多く歩いた」と回答 参加理由として「賞品が良かった」が13項目中2番目に多く、ギフトが参加意向に影響したことが判明 |

株式会社ニッスイでは、従業員の健康増進と社内コミュニケーションの活性化を目的に、ウォーキングイベントを実施していました。健康促進イベントへの参加ハードルを下げ、従業員の継続的な健康意識を高めるインセンティブ設計が課題となっていました。

そこで、2か月間のウォーキングイベントを開催し、参加賞として「giftee Box」を提供されました。歩数に応じて異なる金額のギフトを設定することで、「もうちょっと頑張ってみよう」という気持ちを促進しました。

その結果、参加者の約90%が「再度参加したい」と回答し、約70%が「いつもより多く歩いた」と回答するなど、楽しみながら健康づくりができるイベントとして成功しました。参加者アンケートでは「参加賞の賞品(デジタルギフト)が良かったから」という理由が13項目中2番目に多く、ギフトが参加意欲の向上に寄与しました。

▼この事例の詳細はこちら

Case6.創立50周年記念イベントで全国約1,000名の一体感を醸成-アシスト

導入前の課題 | 全国各地の支社・営業所に分散している従業員への一斉配布が必要だった 実施決定から開催まで1か月しかないという時間的制約があった 約1,000名規模の参加者への賞品準備が課題だった |

|---|---|

実現したこと | 2022年に「愉快祭」と銘打ったオンラインイベントを開催 社員同士で日頃の感謝を伝え合う「文化祭」と、全国の社員が歩数を競い合う「体育祭」の2本立てで実施 参加者への賞品として「giftee Box」350円分を採用 |

成果 | デジタルギフトが会話のきっかけとなり、「ありがとうの輪」が広がるコミュニケーション施策を実現 短期間での準備にも関わらず、希望する価格帯での対応だった |

株式会社アシストでは、創立50周年を記念して、全国の従業員の一体感を醸成する祝賀イベントの開催を企画していました。全国各地の支社・営業所に分散している従業員への一斉配布、実施決定から開催まで1か月しかないという時間的制約、約1,000名規模の参加者への賞品準備が課題となっていました。

そこで、2022年に「愉快祭」と銘打ったオンラインイベントを開催されました。社員同士で日頃の感謝を伝え合う「文化祭」と、全国の社員が歩数を競い合う「体育祭」の2本立てで、参加者への賞品として「giftee Box」350円分を採用されました。

その結果、全国約1,000名の従業員が参加する大規模イベントを実施できました。さらに、デジタルギフトが会話のきっかけとなり、「何と交換したの?」という社員同士のコミュニケーションも生まれていたとのことです。

▼この事例の詳細はこちら

Case7.誕生日ギフトで従業員満足度を維持しながら運用負担を軽減-LifeBank

導入前の課題 | 毎月5〜10名の従業員への誕生日ギフト(Amazonギフトカード)の郵送が担当者の業務負担になっていた 郵送作業に時間とコストがかかっていた 感謝の気持ちを伝える仕組みは維持しながら、効率化する必要性があった |

|---|---|

実現したこと | 従来のAmazonギフトカードの郵送から「giftee Box」2,000円分へ切り替え デジタルギフトの導入により、専用URLを送信するだけで配布完了 |

成果 | 郵送作業が不要になり、担当者の業務負担を大幅に軽減 従業員満足度を維持しながら運用コストを削減 |

LifeBank株式会社では、福利厚生の一環として、従業員の誕生日にAmazonギフトカードを自宅に郵送していました。しかし、毎月5〜10名の従業員への誕生日ギフトの郵送が担当者の業務負担になっており、郵送作業に時間とコストがかかることが課題となっていました。

そこで、従来のAmazonギフトカードの郵送から「giftee Box」2,000円分へ切り替えられました。デジタルギフトの導入により、専用URLを送信するだけで配布が完了できるようになりました。

その結果、郵送作業が不要になったことで担当者の業務負担を大幅に軽減できました。従業員満足度を維持しながら運用コストを削減することに成功しました。

▼この事例の詳細はこちら

あわせて知っておきたい従業員体験向上の知識

従業員体験(Employee Experience)を改善する上では、施策そのものだけでなく、制度設計や運用の知識も欠かせません。ここでは、福利厚生の仕組みや運用ポイントを中心に、実務に役立つ知識を紹介します。

福利厚生代行サービスの活用

従業員体験(Employee Experience)を高める手段のひとつとして、福利厚生代行サービスがあります。これは、企業が従業員に提供する福利厚生業務を専門事業者に委託する仕組みです。

宿泊施設の割引、育児・介護支援、レジャー施設の優待など、幅広い特典を効率的に提供できるのが特長です。最近では、企業ごとのニーズに合わせたカスタマイズプランも増えており、多様な働き方への対応や従業員満足度の向上、人材定着率の改善を目指す企業にぴったりです。

実践のチェックポイント

従業員のニーズ調査に基づいてサービスを選ぶ

カスタマイズプランで自社に最適な制度を設計する

社内周知と活用促進で利用率を高める

福利厚生代行サービスについては以下の記事にて、選定基準と導入効果などを詳しく紹介していますので、参考にしてください。

福利厚生費の扱い方と気をつけたいポイント

福利厚生費として計上するには、次の4つの条件を満たす必要があります。

全従業員が対象になっていること

社会通念上、妥当な金額であること

業務と関係があること

現金や金券ではないこと

たとえば、社員旅行費用は1人当たり3万円程度なら福利厚生費として認められやすいですが、10万円を超える高級リゾートは給与とみなされる可能性があります。また、フィットネスクラブの法人契約やリモートワーク環境の整備費用は福利厚生費として認められやすい一方、現金や換金性の高い金券は給与とみなされる可能性があります。

実践のチェックポイント

全従業員が公平に利用できる制度設計にする

金額が社会的に妥当かどうか確認する

不安な場合は税務署に事前確認してリスクを避ける

福利厚生費の判断基準については以下の記事にて、実務で使える具体例を交えて解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

従業員体験(Employee Experience)は、従業員が組織で過ごす中で得るあらゆる経験の総和であり、物理的環境・文化的環境・技術的環境の3要素から成り立ちます。近年は、人材獲得競争の激化や働き方の多様化を背景に、従業員体験(Employee Experience)の重要性はかつてないほど高まっています。

本記事では、従業員体験(Employee Experience)を向上させることで得られるメリットや、実践ステップ、成功の鍵、事例などを詳しく解説しました。

従業員体験(Employee Experience)の改善は一朝一夕には実現できませんが、継続的な取り組みによって確実に成果を積み上げることができます。まずは自社の現状を正確に把握し、小さな一歩から着実に進めることで、従業員と組織がともに成長できる環境を築いていきましょう。

従業員体験向上でお困りのご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・従業員の定着率やモチベーションを高めたいが、何から始めればいいか分からない ・日々の“働きやすさ”や“嬉しさ”につながる施策をつくりたい ・従業員に喜んでもらえるギフトの選び方が分からない

従業員が「この会社で働けて良かった」と感じる瞬間は、日々の小さな気配りや、頑張りをしっかりと認めてもらえる機会から生まれます。しかし、どんな場面で何を贈れば喜ばれるのか、またどのように運用すれば負担なく続けられるのか、判断が難しいと感じる担当者様も多いのではないでしょうか。

そこでgiftee for Businessでは、誕生日・記念日・表彰など、従業員が喜ぶシーンに合わせたギフトの選び方や、実際に活用されている施策例をまとめた「従業員向けギフトソリューション資料」をご用意しています。従業員が自分に合ったものを選べるギフトや、多様な働き方でも受け取りやすい配布方法など、実務にすぐ活かせるヒントを分かりやすく整理しています。

従業員が気持ちよく働ける環境づくりを進めたい方におすすめの資料です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。