【税理士監修】福利厚生費として認められる支出とは?損金算入の条件と具体例を紹介

従業員のモチベーションを高め、エンゲージメントを向上させる手段として、企業が提供するギフトや福利厚生サービスは効果的です。しかし、企業の皆様にとっては、税務上その支給が福利厚生費として認められるのか、給与として課税対象となるのか判断に迷われることも多いのではないでしょうか。

本記事では、税理士の監修のもと、福利厚生費として認められる支出の例や、認められないケースについて具体的に解説します。

ただし、ここでご紹介するのはあくまで一例であり、最終的な判断は各企業の所轄税務署に委ねられます。税務署によって解釈が異なる場合があるので十分にご注意ください。 不明な点がございましたら、税理士や税務署へ直接ご確認いただくことをおすすめいたします。なお、弊社では、課税の有無や特定の費目への該当可否など、税務に関する一切の事項について保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※税務上の課税・非課税には、所得税・消費税・法人税などさまざまな税目がありますが、本記事では「所得税課税(非課税)」の観点に絞って解説します。

福利厚生費として認められる支出でお困りの人事・総務ご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・税務上その支給が福利厚生費として認められるのか、給与として課税対象となるのか判断に迷う ・福利厚生費として認められる福利厚生サービスを導入したい ・従業員の満足度を高めつつ、税務上の問題を避けたい

福利厚生制度を検討する際、従業員満足度だけでなく、税務上の取り扱いを踏まえた設計が欠かせません。制度内容や運用方法によっては、意図せず課税対象となってしまうケースもあります。

そこで、累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、福利厚生におけるギフトのサービスを提供しております。

こうしたお悩みをお持ちで、懸念を払拭しながら、従業員にしっかりと喜んでもらえる福利厚生制度を実現したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

福利厚生費とは?

「福利厚生費」とは、企業が従業員に対して給与以外の形で提供するサービスにかかる費用のことです。福利厚生費として認められた場合、原則として所得税は非課税です。従業員の健康や生活の充実を支援し、満足度や生産性の向上を目的としています。 福利厚生費のなかには、飲食費、記念費用、社内行事、食事代、社宅などがあるので、実務では区分ごとに判断をしています。

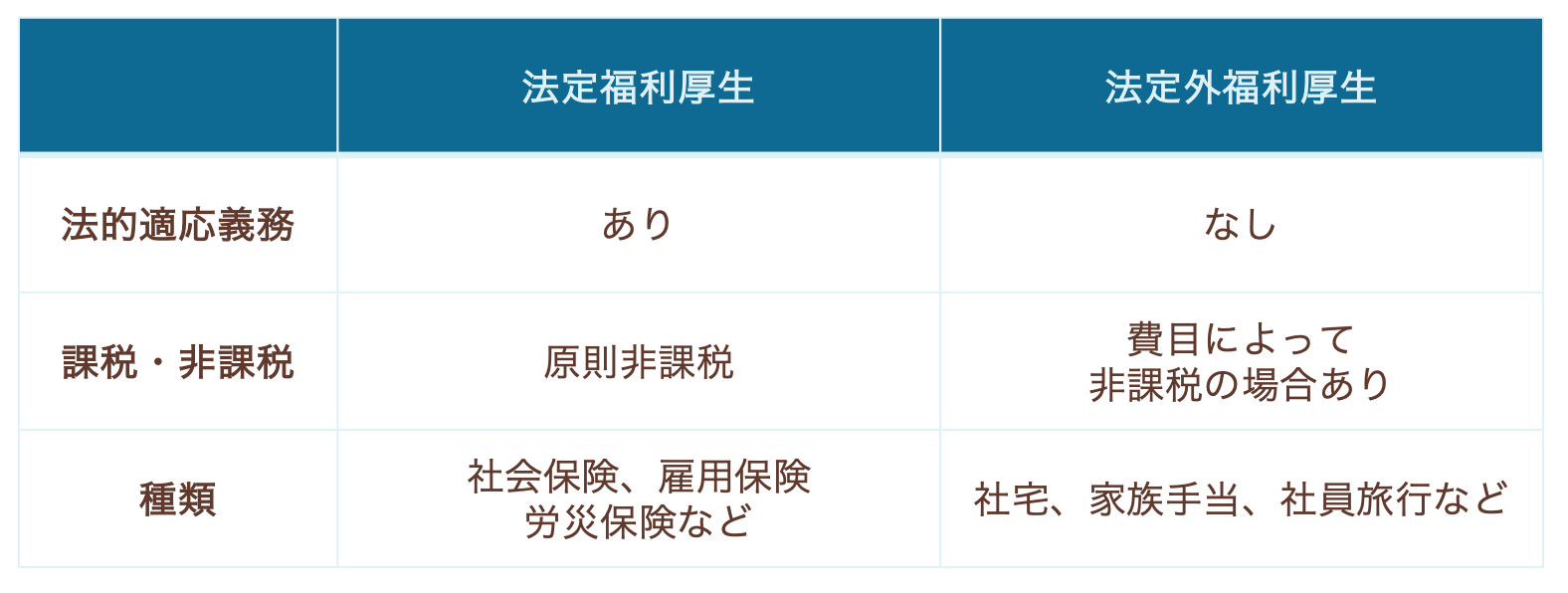

福利厚生費には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。

法定福利厚生は、原則、すべての項目が福利厚生費として認められています。一方、法定外福利厚生は、実施する内容によって福利厚生費か否か判断されます。

法定外福利厚生において注意したいのは、企業側は福利厚生として実施していても、国税庁が福利厚生ではなく給与とみなせば税金がかかる点です。

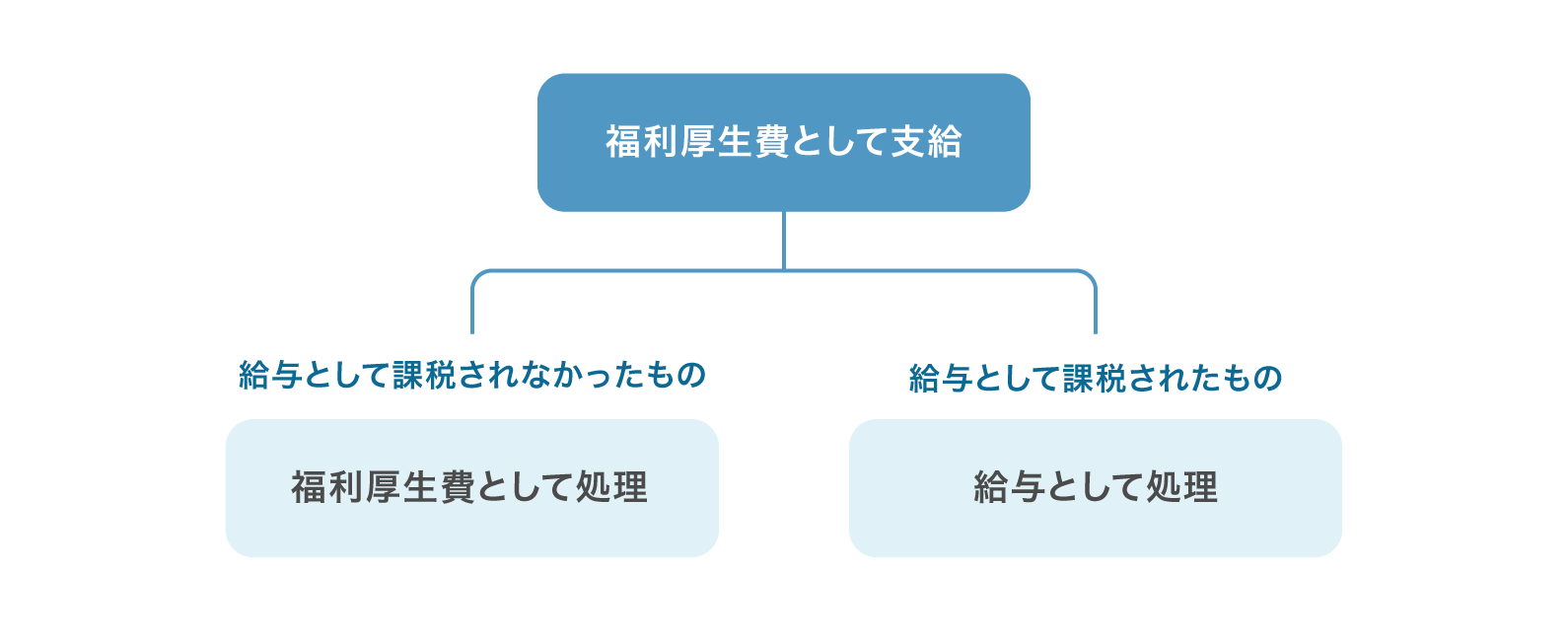

発生した費用が「福利厚生費」として認められれば「福利厚生費」の勘定科目で処理ができ、すべて非課税になります。 一方、福利厚生として支給したが「福利厚生費」として認められなかった場合には、勘定科目を給与手当や交際費などにして仕訳を行う必要があります。内容によっては従業員に給与課税されることもあるので注意しましょう。

福利厚生費として認められる条件

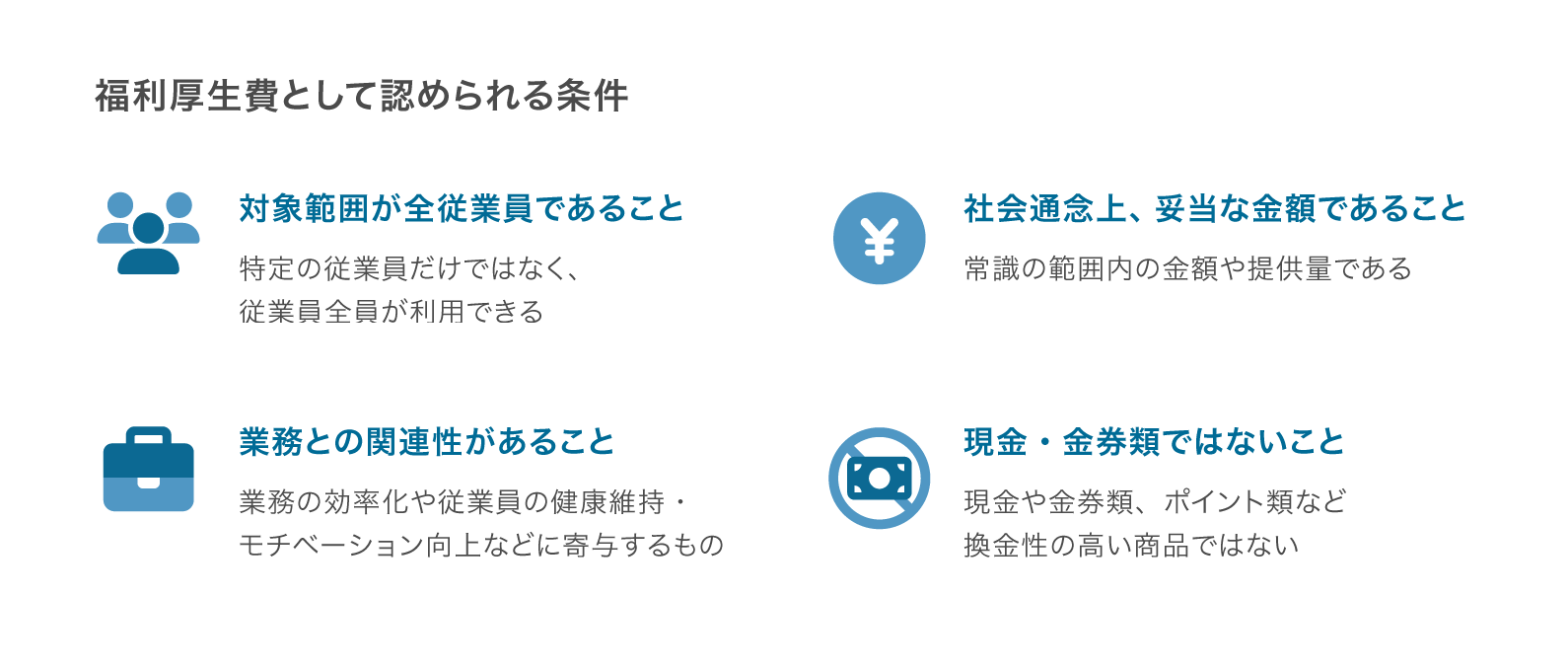

福利厚生への支出が従業員に対する「給与」ではなく、「福利厚生費」として認められるためのポイントは以下のとおりです。

対象範囲が全従業員であること

社会通念上、妥当な金額であること

業務との関連性があること

現金・金券類ではないこと

それぞれについて詳しく解説します。

対象範囲が全従業員であること

特定の従業員だけでなく、全社員が公平に利用できることが福利厚生費の基本です。例えば、社内の休憩スペースでコーヒーを無料提供する場合や、全社員が参加できる社内イベントの飲食費などが該当します。

また、会社負担で全社員に一律に配るギフトも、福利厚生費として認められる可能性があります。しかし、営業成績の上位者だけに与えられるギフトなど、一部の従業員のみを対象としたものは給与として扱われることがあります。

社会通念上、妥当な金額であること

福利厚生費として認められるためには、金額が常識の範囲内であることが求められます。極端に高額なものや贅沢品とみなされるものは、給与として扱われる可能性があるため注意が必要です。

例えば、社員旅行の費用を会社が負担する場合、1人当たり3万円程度の国内旅行であれば、福利厚生費として認められる可能性が高いでしょう。しかし、1人当たり10万円を超えるような高級リゾートへの宿泊や、ファーストクラスの航空券を手配するような旅行は、社会通念上の適切な範囲を超えていると判断されることがあります。業界の慣例や税務上の基準を踏まえ、適切な金額設定を心がけましょう。

業務との関連性があること

福利厚生費として認められるには、提供されるサービスや物品が業務と関係していることが必要です。従業員の健康維持やモチベーション向上、業務の効率化につながるものなどが対象となります。

例えば、健康増進を目的としたフィットネスクラブの法人契約や、リモートワーク環境の整備費用(椅子やデスクの支給など)は、福利厚生費として認められる可能性が高いでしょう。一方で、高級時計や趣味の道具など、業務に直接関係のないものは給与とみなすことがあります。適切な福利厚生の範囲を意識することが大切です。

現金・金券類ではないこと

福利厚生費として認められるためには、現金や換金性の高い金券類でないことが重要です。現金や商品券、ギフトカード、ポイント類は給与として扱われる可能性があるため、注意しなければなりません。

例えば、社内カフェの無料ドリンク券を配布するのは問題ありません。しかし、1万円分のプリペイドカードを支給すると、換金性があるため、給与課税の対象となる可能性が高まります。福利厚生を提供する際は、換金性の有無を考慮しながら適切な方法を選びましょう。

なお、慶弔費のように現金支給が例外で(施行令や通達で)認められることもあります。実務では記念費用、社内行事、食事代、社宅……などの区分ごとに判断がされるため、判断に迷ったら、税理士に確認をしましょう。

福利厚生費として認められることのメリット

福利厚生費が非課税で認められると、従業員と企業にさまざまなメリットがあります。従業員の手取り額が増え、企業の税負担が軽減されるだけでなく、職員の定着率向上にもつながります。具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

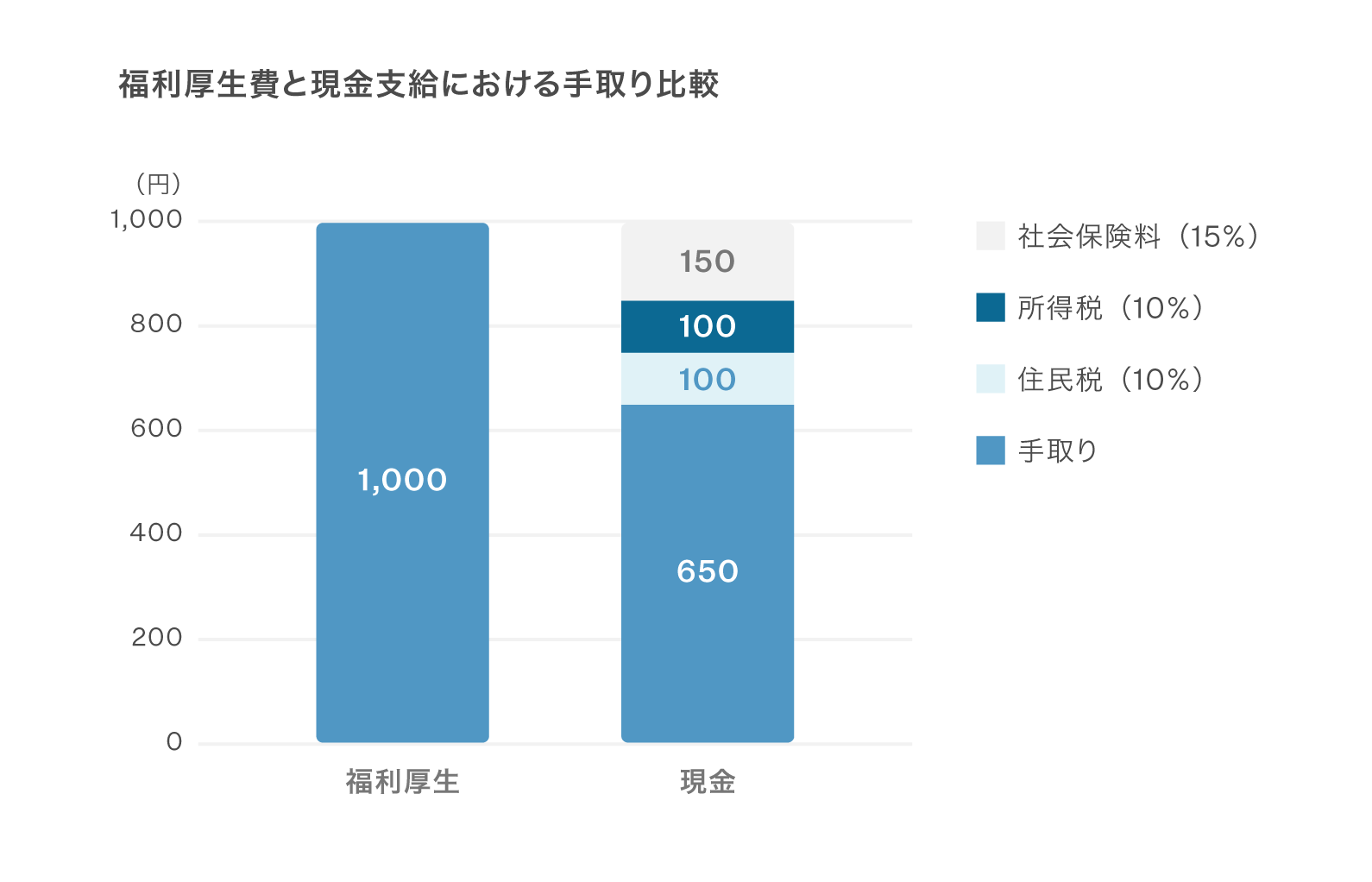

従業員側のメリット-給与に課税されない

福利厚生費として認められる支給は、給与所得とはみなされません。そのため、所得税や住民税の課税対象にはならず、社会保険料の計算にも影響しません。結果として、従業員の手取り額は変わらず、実質的な受取額を増やすことができます。

※各料率は仮置き

例えば、毎月1,000円を現金で支給した場合、所得税や社会保険料が差し引かれ、最終的な手取り額は約650円になります。しかし、同じ1,000円分をデジタルギフトとして非課税の福利厚生費として支給すれば、従業員は1,000円分をそのまま受け取ることができます。

企業側のメリット-法人税の負担が軽減される

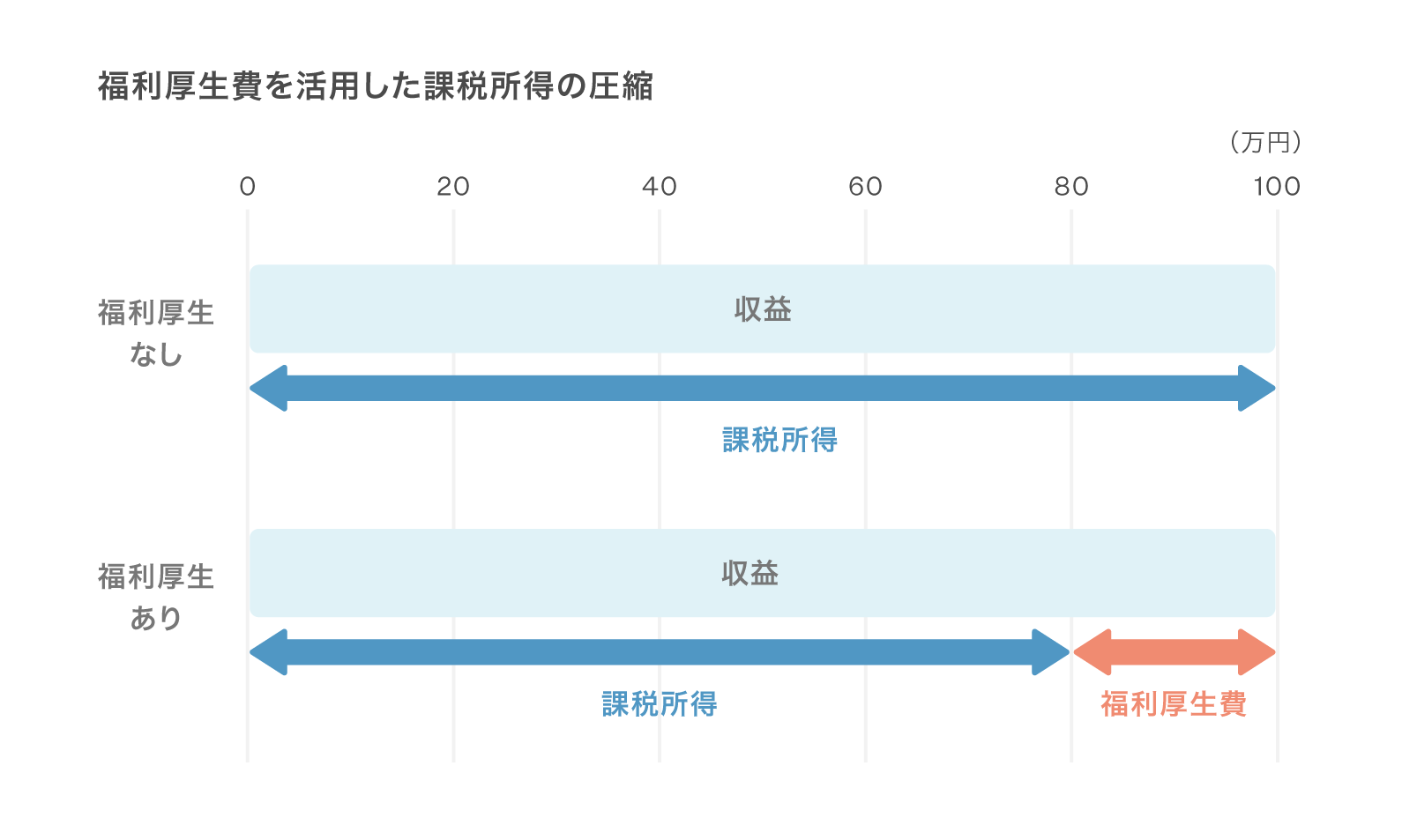

福利厚生費を適切に活用すれば、企業の法人税負担を軽減できます。

法人税の課税対象となるのは、収益(益金)から経費(損金)を差し引いた金額(課税所得)です。

・課税所得 = 収益(益金)− 経費(損金)

福利厚生費は損金として計上できるため、適切に損金算入すれば課税所得が減り、法人税の負担も抑えられます。

例:法定外福利費を損金算入した場合 損金がない場合:収益 100万円 - 損金 0円 = 課税所得 100万円 福利厚生費として20万円を損金算入した場合:収益 100万円 - 損金 20万円 = 課税所得 80万円

このように、福利厚生費を活用することで、会社の税負担を最適化しながら従業員への還元を行うことが可能です。

福利厚生費として認められる具体例

ここまで、福利厚生費として認められる条件について説明しました。しかし、実際の業務ではどのような支出が該当するのか迷うこともあるかもしれません。 そこで、福利厚生費として認められる可能性のある、具体的な事例を8つ紹介します。

社内イベント費

慶弔費

飲食費

セミナー・研修、資格取得支援費

永年勤続者への記念品や創業記念品など

商品の値引き販売(従業員販売)

制服支給

健康診断・人間ドック

チェックポイントも合わせてご説明しますので、ぜひご覧ください。

社内イベント費

企業が従業員のために実施する忘年会、歓送迎会などにかかる費用のことです。こうした社内イベント費用は、一定の条件を満たせば福利厚生費として認められます。

以下に、社内イベント費が福利厚生費として認められる条件の例を記載します。条件を満たせるか、イベント実施前に確認をしましょう。

イベントの参加権利が従業員全員にあること

一部の社員のみを対象としたイベントではなく、全従業員が自由に参加できることが求められます。

景品を受け取る権利が偶発的に決められること

イベントにおいて景品を用意する場合には、受け取る方法や条件にも注意が必要です。特定の社員に確実に渡るものではなく、くじ引きなど、偶然性のある形で受け取り手が決まるようにしましょう。

金額が社会通念上において高額すぎないこと

金額にも制限があります。一般的な範囲を超える過度な支出は、福利厚生費として認められません。例えば、100万円相当の景品を用意するなど、社会通念上において費用が極端に高額な場合は、福利厚生費の対象外となる可能性があります。

現金や金券類などではないこと

イベントにおいて現金や商品券を配布すると、給与とみなされ、福利厚生費の対象外となります。そのため物品やサービスを提供することが望ましいです。

このほかにも、社内イベント費として認められる条件は複数存在します。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。

参考:〔給与等に係る経済的利益〕/36-30 (課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 国税庁,No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

慶弔費

慶弔費とは、従業員やその親族に対して、結婚や出産といったお祝い事や、葬儀・病気見舞いなどの際に支給される金品のことを指します。これらの費用は、福利厚生の一環と判断されれば現金で支給されても課税の対象にはなりません。

慶弔費の具体的例は以下の通りです。

結婚祝い:従業員の結婚を祝うための金品の支給

出産祝い:従業員やその配偶者の出産に伴うお祝い金

香典:従業員やその家族が亡くなった際の弔慰金

病気見舞い:従業員が病気やケガで入院した際のお見舞い金

慶弔費も、福利厚生費として認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

全ての従業員が対象であること

役職者や特定の従業員のみを対象とせず、すべての従業員に公平に支給される必要があります。

金額が社会通念上において高額すぎないこと

一般的な相場を大きく超える支給額は、給与や交際費とみなされる可能性があります。例えば、結婚祝いで100万円を支給するといったケースは、福利厚生費として認められない可能性が高いです。 金額に関しては慶弔見舞金規程などに明記し、その通りに支給する形が望ましいです。

飲食費

食事補助を福利厚生として導入するには、いくつかの注意点があります。

対象範囲

従業員全員または広範囲のグループを対象とすることが望ましく、一部の社員のみに提供すると給与扱いとなる可能性があります。

支給方法

会社が手配する弁当や食事券は福利厚生費として認められやすいですが、現金やギフトカード、ポイントなどで支給すると給与とみなされることがあります。

金額の適正性

社会通念上適切な範囲内で設定することが重要です。過度に高額な場合は給与と判断される可能性があるため、一般的な相場を考慮する必要があります。

同じ飲食費でも、福利厚生費、給与、研修費、会議費、交際費など、科目によって課税の扱いが異なります。そのため、飲食費の勘定科目を判断する際は、「何の目的で支出したのか」を明確にすることが大切です。 飲食費が発生するシチュエーションと適用される可能性のある勘定科目、判断ポイントを表にまとめました。

シチュエーション(目的) | 適用される勘定科目 | 判断のポイント |

|---|---|---|

社員の親睦・福利厚生を目的とした懇親会(忘年会・暑気払いなど) | 福利厚生費 | 全社員(または部署単位など広範囲)が対象であることが条件。個別の飲食補助とは区別する。 |

研修時の昼食を会社負担で支給 | 研修費 or 会議費 | 会社が直接お弁当を手配すれば「研修費」として計上可能。 |

会議中の軽食や飲み物を支給(コーヒー・弁当など) | 会議費 | 業務遂行のために必要な支出であることを明確にする。参加者が役員のみの場合は交際費扱いになる可能性あり。 |

社食・ミールクーポン・弁当支給などの方法で、全従業員の毎日の食事代の一部を企業が負担 | 福利厚生費 | 福利厚生費扱いにするには「従業員が半額以上負担する」「1か月あたりの会社負担が3,500円以下」などの条件を満たす必要がある。 |

飲食物購入費用として、現金や汎用性の高いギフトカードを支給 | 給与 or 賞与 | 食事目的での支給でも、食事以外にも使用できる場合、給与課税の対象となる。 |

取引先との接待や社外での飲食 | 交際費 | 社員同士の食事とは異なり、取引関係の円滑化を目的とする支出。社内飲食費と区別する。なお、一人当たりの飲食費が1万円以下の場合は、税務上交際費としないことが可能。 |

適切な判断と運用を行うことで、税務リスクを避けつつ福利厚生を充実させることができます。飲食費の目的を明確にし、正しい勘定科目で処理をしましょう。

セミナー・研修、資格取得支援費

職務に関する資格やスキル向上のための教育費用は、一定の条件を満たせば福利厚生費として非課税になります。 セミナー・研修、資格取得支援費を福利厚生費としたい場合には、以下の点に注意が必要です。

業務に関係ある資格やセミナーであること

研修や講座を受講する際は、現在の業務に関連した内容であることが重要です。例えば、海外駐在に備えた英会話教室の受講費用や、プログラミングの知識を習得するための参考書の購入費などは、業務との関係が明確であるため認められやすいです。一方で、IT企業の経理担当者がワインソムリエの資格を取得する場合のように、業務との関連性が低い場合は、企業負担の費用として認められないことがあります。

一部の資格取得費用は福利厚生費の対象外となることがある

一部の資格取得費用は、福利厚生費の対象外となることがあります。特に、医師や税理士、公認会計士などの国家資格は、個人のキャリアや独立に直結するため、企業が負担した場合でも、福利厚生費として処理できないことが多いです。

企業が研修や資格取得を支援することで、従業員のスキルが向上し、企業の成長にもつながります。 資格・研修と業務との関連性を明確にした上で、従業員支援施策を行いましょう。

参考:国税庁,No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

永年勤続者への記念品や創業記念品など

永年勤続者への記念品や創業記念品は、課税しない経済的利益として法令で定められています。ただし、非課税として認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

創業記念品・周年記念品

創業記念品や周年記念品の非課税要件は以下です。

1.その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

2.創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

このほか、現物に代えて支給する金銭ではないこと、すなわち現金や商品券ではないことが要件となります。

永年勤続者への記念品

永年勤続者への記念品の非課税要件は以下です。

1.当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

2.当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

こちらも創業記念品と同様、現物に代えて支給する金銭ではないこと、すなわち現金や商品券ではないことが要件となります。

なお、カタログギフトや自由に選べる商品は、以下の理由から、記念品として支給される場合でも課税対象となる可能性が高いです。

市場で売却できる、換金性がある

選択の自由度が高い

企業から支給された金銭で商品を購入することと同じように見なされる

福利厚生費として認められる支出でお困りの人事・総務ご担当者様へ

こんなお悩みはありませんか? ・税務上その支給が福利厚生費として認められるのか、給与として課税対象となるのか判断に迷う ・福利厚生費として認められる福利厚生サービスを導入したい ・従業員の満足度を高めつつ、税務上の問題を避けたい

福利厚生制度を検討する際、従業員満足度だけでなく、税務上の取り扱いを踏まえた設計が欠かせません。制度内容や運用方法によっては、意図せず課税対象となってしまうケースもあります。

そこで、累計導入件数7万件以上、法人向けデジタルギフト導入実績No.1のgiftee for Businessでは、福利厚生におけるギフトのサービスを提供しております。

こうしたお悩みをお持ちで、懸念を払拭しながら、従業員にしっかりと喜んでもらえる福利厚生制度を実現したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

商品の値引き販売(従業員販売)

従業員販売とは、企業が自社の商品やサービスを従業員向けに特別価格で提供する制度です。

会社が役員や従業員に対して、自社の商品や製品(有価証券や食事を除く)を割引価格で販売した場合、以下の条件をすべて満たせば福利厚生費と認められ、割引による経済的な利益に課税しなくても問題ありません。

割引後の販売価格が、会社の仕入れ価格以上であり、かつ通常の販売価格の約70%以上であること。

割引率が、全従業員に一律で適用されるか、または役職や勤続年数などに応じて合理的な範囲で設定されていること。

割引販売の対象となる商品やサービスの数量が、一般の消費者が家庭で通常使用する範囲内であること。

参考:〔給与等に係る経済的利益〕/(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

制服支給

制服支給に関しては、税法上の取り扱いにも関わる重要なポイントがあるため、その条件や要件について正確に理解しておくことが必要です。制服支給が福利厚生費として認められるための条件を、以下で詳しく説明します。

業務上の必要性がある

制服は業務を遂行するために必要かつ個人の私的な使用がないことが求められます。例えば、工場の作業服や警察職員、接客カウンターのスタッフなど、業務の一環として着用する場合に制服支給が認められます。

対象が従業員全員である

制服の支給対象が、従業員全員であることが求められます。特定の従業員のみが支給対象となる場合、福利厚生費として認められないことがあります。

私的使用が制限されている

制服は私的使用を目的としたものではなく、業務専用であることが必要です。例えば、スーツなどの私服としても使用できるものは福利厚生費の対象外となり、その場合は給与として課税対象となります。

現物支給である

制服は、会社の規定や就業規則に基づいて現物支給されていることが必要です。制服は会社から提供されるものであり、個人が自己負担で購入することは認められません。また、会社がその費用を負担することが基本であり、制服購入のために現金を支給する場合は、福利厚生費の対象外となります。

制服購入補助として、ファッションブランドで使えるデジタルギフトを従業員に渡すケースも考えられますが、この場合は課税対象となります。自社の実状にあった形で、従業員満足度が最も高まる形で福利厚生を検討しましょう。

健康診断・人間ドック

会社には従業員の健康管理を行う義務があり、一般的に人間ドック程度の健康診断はその一環として実施されるため、給与扱いにはなりません。すなわち、従業員が受ける健康診断や人間ドックの費用は、福利厚生費として計上することが可能です。

しかし、役員や特定の地位の人だけを対象とする場合、課税の対象となることがあります。逆に、すべての希望者が受診でき、受診者全員の費用を会社が負担する場合は、課税の対象にはなりません。

デジタルギフトは福利厚生費として認められるか?

デジタルギフトであっても現物・現品のギフトと同じように扱われるため、福利厚生費に関する考え方は基本的に同じです。

下記を踏まえ、「給与としての性質を持つ」か、「福利厚生の範囲に収まる」かを判断し、課税されるかどうかが決まります。

支給の目的・頻度・金額

金銭的価値の有無(現金同様に自由に使えるか)

全従業員が対象か、一部の従業員のみか

以下、それぞれの条件について詳しく解説します。

給与所得として課税される場合

福利厚生として非課税になる場合

1. 給与所得として課税される場合

デジタルギフトを労働の対価として支給する場合、給与所得として課税され、所得税や社会保険料の対象となります。

例:

期末ボーナスなど、大きな金額のギフトを一律に支給

業務を行った見返りとして受け取る表彰金や報奨金

2. 福利厚生として非課税になる場合

社会通念上、福利厚生と認められる場合は給与等として課税されることはありません。

例:

慶弔見舞金(お祝い、弔慰金)

社内表彰(永年勤続表彰など)

一定額以下の軽微なプレゼント(誕生日のちょっとした贈り物や、慰労ギフトなど)

しかしながら、いくつか注意すべき点もあります。そのデジタルギフトが現金と同様の使い方ができる電子マネーのような場合は、給与とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。また、カタログギフトのような、受け取り手が自由に商品を選べるギフトも課税対象となることがあります。

よくある質問

ギフトを利用したキャンペーンを実施するにあたり、よくある質問をまとめております。あくまで一例となるため、必ず各企業の経理部門や税理士へご確認ください。

※本記事の内容が法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についても株式会社ギフティは一切責任を負いません。また、施策実施における最終判断は、企業様に委ねています。

Q1.健康経営活動の一環として社内ウォーキングイベントを実施したいと考えています。参加率向上のために参加者に「giftee Box(金券類を除く)」を渡すことを検討していますが、課税対象になるのでしょうか?

社内イベントの費用については、福利厚生費として取り扱われるため、原則として課税対象にはなりません。 ただし、以下の条件を満たす必要があります。

従業員全員に参加の機会があること

景品が過度に高額でないこと

景品が現金や金券に該当しないこと

全員に同じ金額のギフトが提供されること

複数種類の景品を用意する場合は、豊富なギフトラインナップを持つデジタルギフト会社を選ぶのがおすすめです。複数のギフト提供元と個別にやりとりする必要がなく、1社で完結できるため、手間がかからずスムーズに準備を進められます。

景品発注も手間なくスムーズに!ギフティなら1社で完結

ギフティでは、コンビニやカフェ、ファッションからレジャーまで、170以上のブランドから1000種類以上のギフトを用意しています。用途に合わせ、予算内でのギフト選定も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

Q2.従業員へ永年勤続の副賞として「giftee Box(金券類を除く)」1万円分を渡した場合、課税対象になるのでしょうか?

永年勤続者への記念品や創業記念品などの支給は、原則として非課税となります。 ただし、記念品が現金や商品券、カタログギフト、高価な宝飾品などの場合は、課税対象になる可能性があります。

記念品がデジタルかどうかは関係なく、カタログギフトのように受け取った本人が自由に記念品を選べるか否かがポイントになります。自由に商品を選べる場合、金銭を支給するのと同じ効果があるとみなされ給与として課税される可能性があります。

Q3.社内の忘年会の景品として「giftee Box(金券類を除く)」を購入した場合、課税対象となるのでしょうか?

Q1と同様、原則として社内イベントにおける景品の支給は課税対象とはなりません。

Q4.全社員を対象とした社員研修時の昼食代をデジタルギフトで渡す場合、課税対象になりますか?

Amazonギフトカードのように用途が自由なものは、給与とみなされる可能性があります。 一方で、「食事専用クーポン(Uber Eats限定ギフト券)」のように、使用用途が飲食に限定されている場合は、懇親会費(福利厚生費)として計上できる可能性があります。

フード・ドリンク限定のデジタルギフトも!

「giftee Foodie Box」のように、レストランやフードデリバリー、コンビニスイーツなど、選べる商品が飲食サービスのみに限定されたデジタルギフトであれば、所得税非課税として認められる場合があります。 従業員個人のニーズを満たしつつ、税制上も有利になる商品としておすすめです。

Q5.労働組合が職場改善アンケートを実施し、回答者全員に「giftee Box(金券類を除く)」を渡す場合、課税対象になりますか?

課税対象となるかどうかは、以下の2つポイントが重要となります。

この給付が労働組合から供与されたものか

デジタルギフトの内容や金額が、社会通念上、福利厚生として適切な範囲内であるか

労働組合が独自に職場改善アンケート等を実施し、その回答者にデジタルギフトを渡すことは、労働の対価には該当しませんので給与課税されないと考えられます。

Q6.社内報の表紙に掲載する写真を社内から募集し、採用者に「giftee Box(金券類を除く)」を謝礼として渡す場合、課税対象になりますか?

全従業員を対象に一律で募集を行い、かつ内容が業務に関係のない趣味的(娯楽的)なものである場合は福利厚生の意味合いが強いので給与課税されないと考えられます。 一方で、社内コンテストが会社の事業に関連している場合、その対価は労働提供の一部と解釈され給与課税される可能性があります。

Q7.換金性の低いデジタルギフトにはどのようなものがありますか?

コンビニのコーヒーチケットのように、特定の商品と引き換えできるギフト

受け取ったギフトを現金化せず寄付できる「寄付ギフト」

受取手が配送先住所を入力すると、物理の商品が直接届く配送ギフト

有効期限6ヶ月未満の、前払式支払い手段に該当しないギフト

これらのギフトは、用途や有効期限が限定されているため、換金性が低いと考えられます。

Q8.ギフトを受け取った方にのみ課税したいです。ギフティには、ギフトの受け取りを判別できる仕組みはありますか?

ギフティでは、ギフトの受取者と非受取者を一覧化することが可能です(オプション機能)。企業によって、受け取った方のみ課税処理を行う方法・渡した時点で課税処理を行う方法、どちらのケースも存在します。

詳しい方法はお打ち合わせにてご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

監修者プロフィール

税理士法人ZeLo(社員税理士) ※社員登記申請中

庄司 洋介

2011年より都内の税理士法人にて中小企業向けの税務顧問業務に従事し、2016年に税理士登録。2015年から2024年まではデロイト トーマツ税理士法人にて、主に外資系企業を対象とした税務顧問業務や国際税務に携わる。

2024年より現所属の税理士法人ZeLoに参画し、スタートアップ・ベンチャー企業向けの税務顧問業務に加え、融資や補助金に関するアドバイザリー業務も行っている。累計担当顧問先数は200社以上。