HQ、PeopleX共催セミナー/企業・従業員双方の視点から紐解く、現行の福利厚生が抱える課題と再設計のヒント

近年、従業員の価値観や働き方の多様化が進む中、人事制度や福利厚生の在り方にも再考が求められています。たとえば、以前は社宅や保養所など、いわゆる「ハコモノ型」の福利厚生が主流でしたが、現在は「働き方」や「日常生活」をフォローするような制度が人気になっています。

こうした変化する福利厚生をテーマに、株式会社HQ、株式会社ギフティ、そして株式会社PeopleXの有識者らが登壇したウェビナーが3月11日(火)、開催されました。

本記事では、そのウェビナーの一部始終をレポート。「多様化する従業員ニーズにいかに応えるべきか」や「適切な福利厚生サービスをどのように選定すべきか」といった喫緊の課題に直面するご担当者様にとって、取り組みの一助になれば幸いです。

離職率上昇と景気後退の中で注目集まる「福利厚生」

今回のウェビナーには、福利厚生領域でサービスを展開する企業に所属する3名が登壇。

一人目は、従来のカフェテリアプランを進化させた福利厚生サービス「カフェテリアHQ」など、複数の福利厚生サービスを展開する株式会社HQより稲垣氏が登壇。二人目として、デジタルギフトを祖業に持ち、コロナ禍を契機に福利厚生文脈でのデジタルギフト活用(Corporate Gift)を提案している株式会社ギフティから熊谷氏が登壇しました。

そしてモデレーターを務めたのは、2024年4月に創業し、エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」などを展開する株式会社PeopleXの児玉氏です。

旧知の間柄でもある穏やかな雰囲気のもとでウェビナーの幕を開けました。

株式会社PeopleX マーケティンググループ マネージャー 児玉 幹氏。2007年サイバーエージェント入社。インターネット広告事業本部、CyberX(ゲーム事業子会社)を経て、2014年よりサイバーエージェント宣伝本部にて自社開発のスマホアプリ、ゲームのプロモーション責任者を歴任。 2019年ギフティ入社。営業責任者を経て2021年に新規事業立ち上げ。2024年PeopleX入社。マネージャーとしてマーケティング部を管掌。

まず、そもそも福利厚生が今注目されている背景について、児玉氏が説明しました。

児玉氏は冒頭、直近のトレンドとしてTBSの『THE TIME,』でも取り上げられた「就職後3年以内の離職率」に言及。高卒・大卒ともに離職率は年々上昇傾向にあり、企業にとっても深刻な課題となっていることを指摘しました。

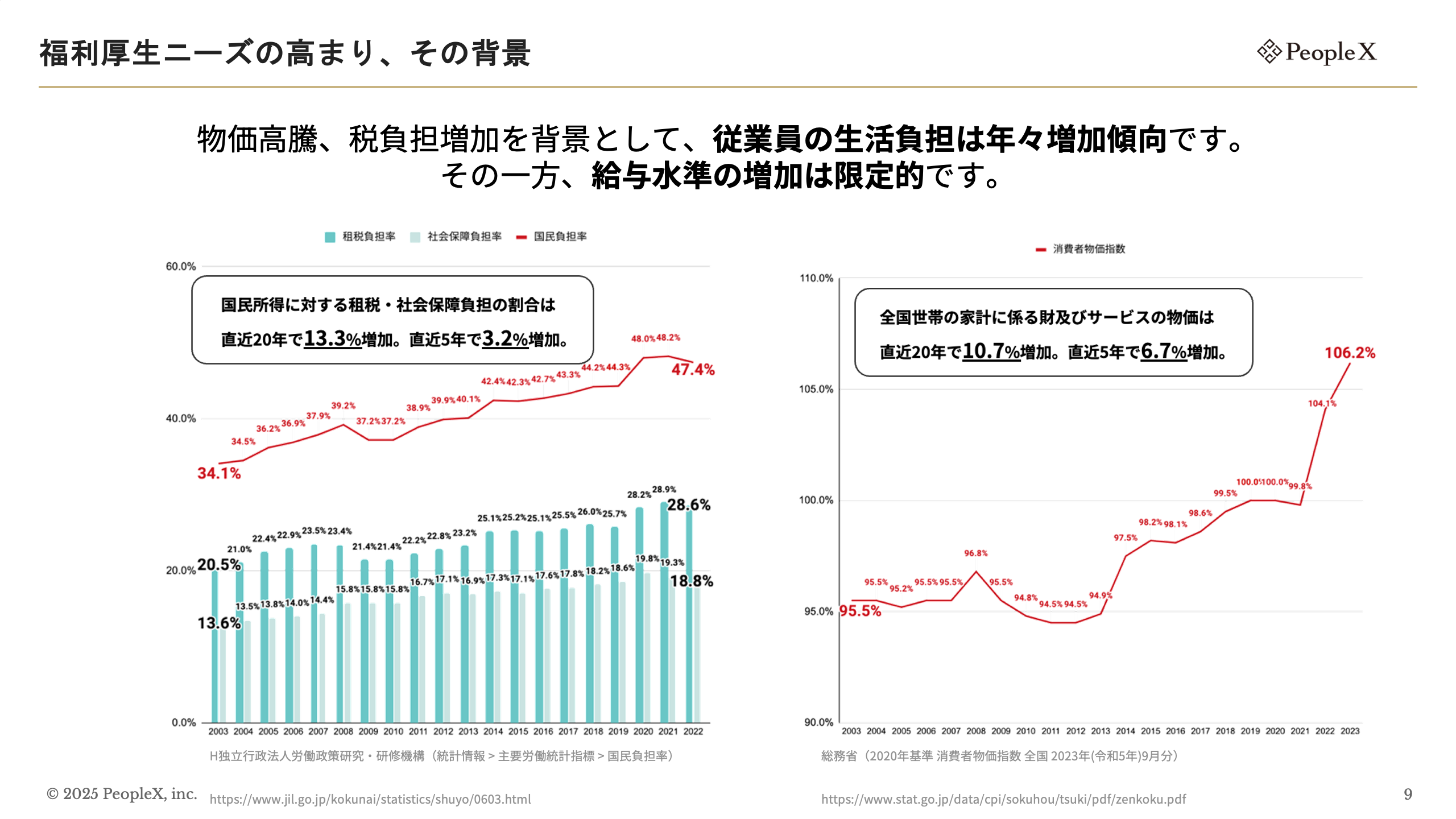

別の潮流として、物価の高騰や税負担の増加といった社会的背景により、従業員の生活負担が年々増している点にも言及しました。

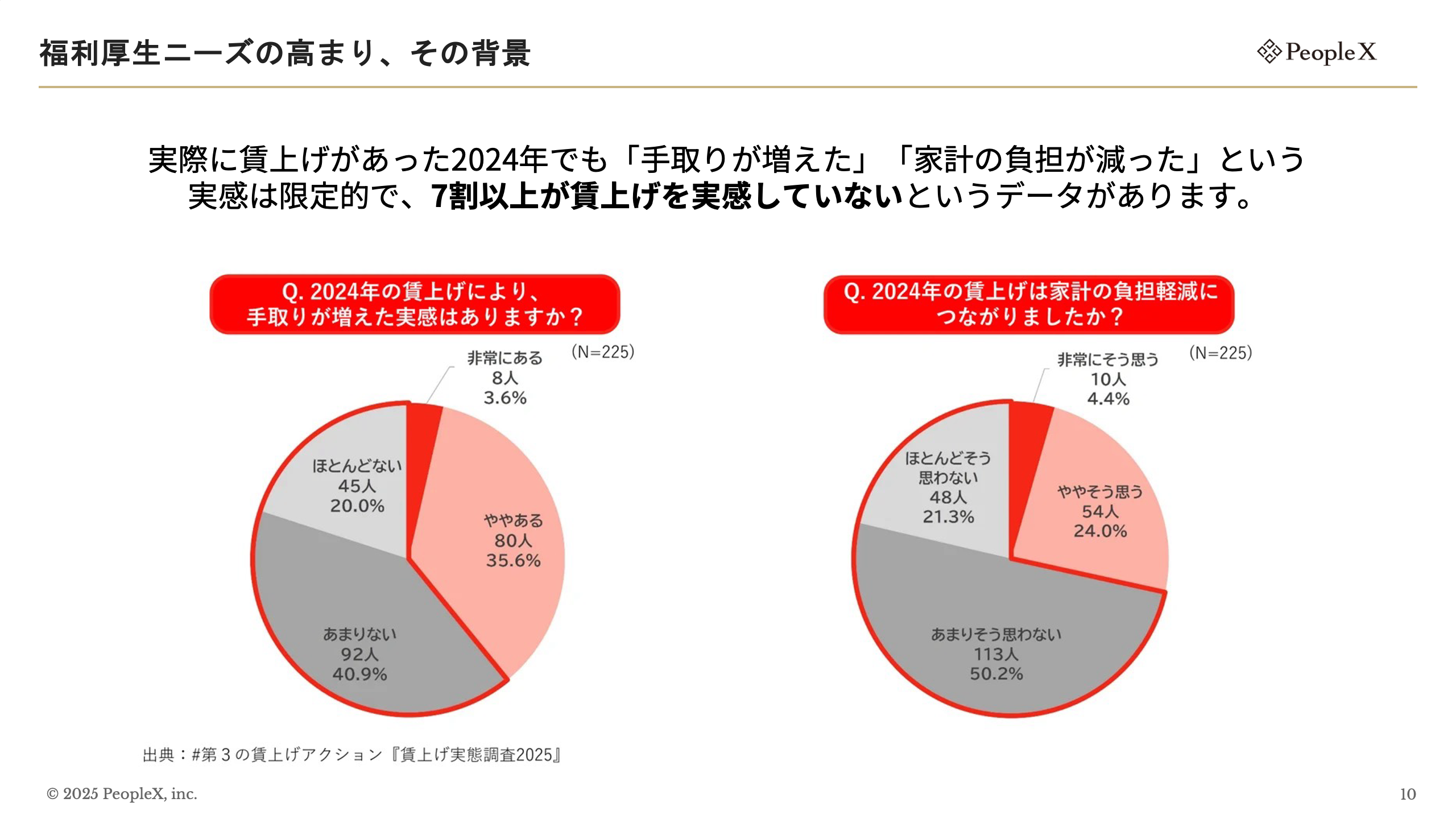

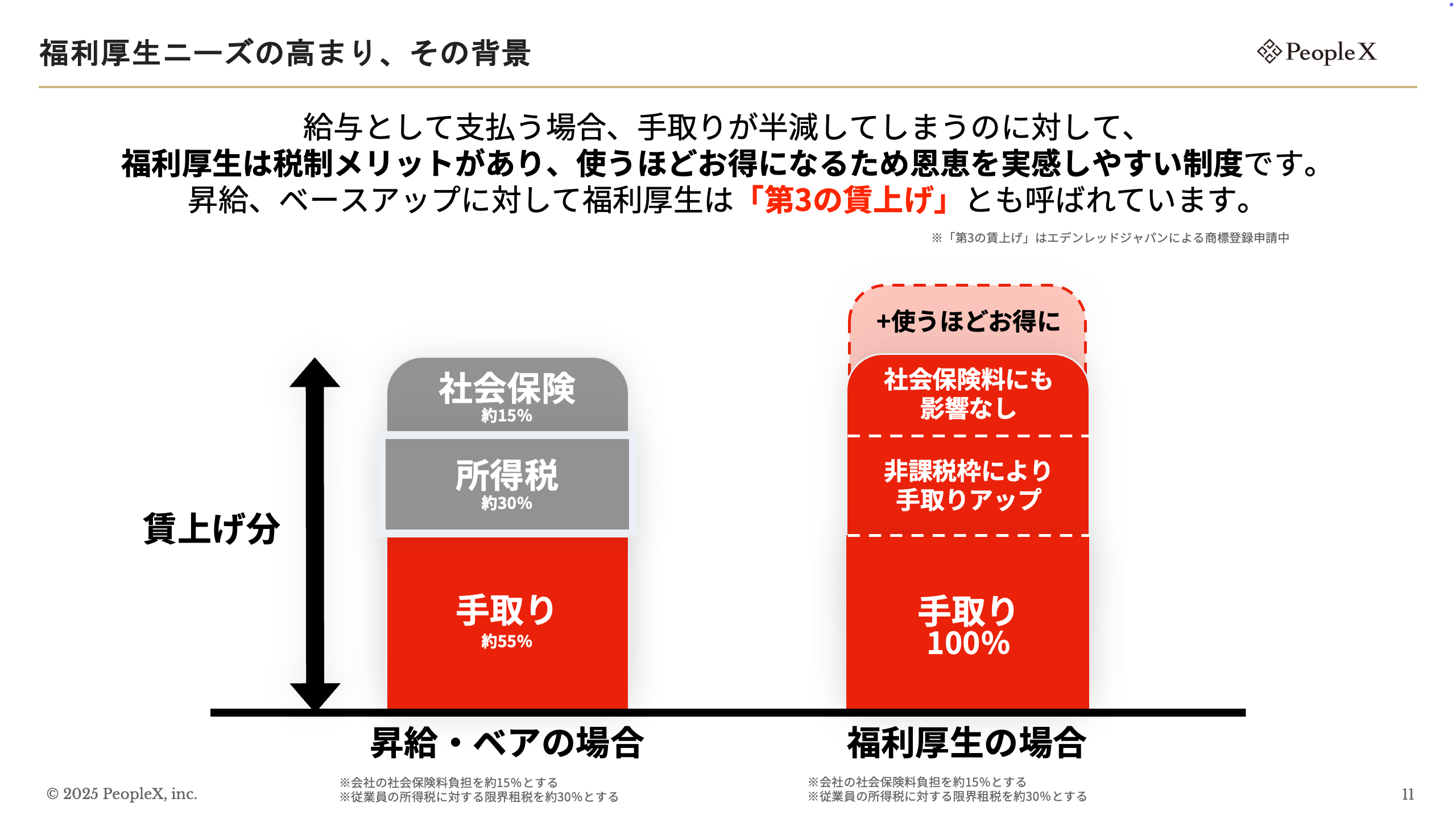

さらに、2024年には賃上げを実施した企業も多く見られる一方で「手取りが増えた」「家計の負担が軽くなった」と感じている従業員は少数にとどまっていると、児玉氏は指摘します。実際、賃上げがあったにもかかわらず、7割以上の人がその効果を実感できていないというデータもあるといいます。

児玉氏「その要因として、社会保険料や所得税の影響があるのかもしれません。というのも、昇給やベースアップがあっても、実際に手取りとして受け取れるのは全体の50〜60%程度に留まるのが現状。これでは賃上げを実感しづらいのも無理はありません」

こうした状況を踏まえ、注目されているのが、本ウェビナーの主題でもある「福利厚生」です。福利厚生は、非課税枠の対象であり、社会保険料の影響を受けにくく、基本的には従業員が100%メリットを享受できる制度です。そのため、『第三の賃上げ』と呼ばれており、昇給・ベースアップに次ぐ生活支援策として、福利厚生の見直し・強化に取り組む企業が増えているのだといいます。

現行の福利厚生の課題を複数の視点から分析

では、そもそも現在の福利厚生制度にはどのような課題があり、それをどう改善していくべきなのでしょうか。本セッションでは、従業員・経営層・人事担当者など複数の視点から、福利厚生の課題を紐解いていきました。

株式会社HQ 事業開発部長 稲垣 亮太氏。マルケトで日本法人立ち上げや営業責任者を経験した後、株式会社スマートドライブの執行役員・営業責任者として、事業成長・東証グロース市場上場に貢献。2023年6月にHQに参画。福利厚生管理士。IS030414リードコンサルタント。日本福利厚生研究会所属。健康経営アドバイザー。CPCC取得プロコーチ。グロービスMBA修了。

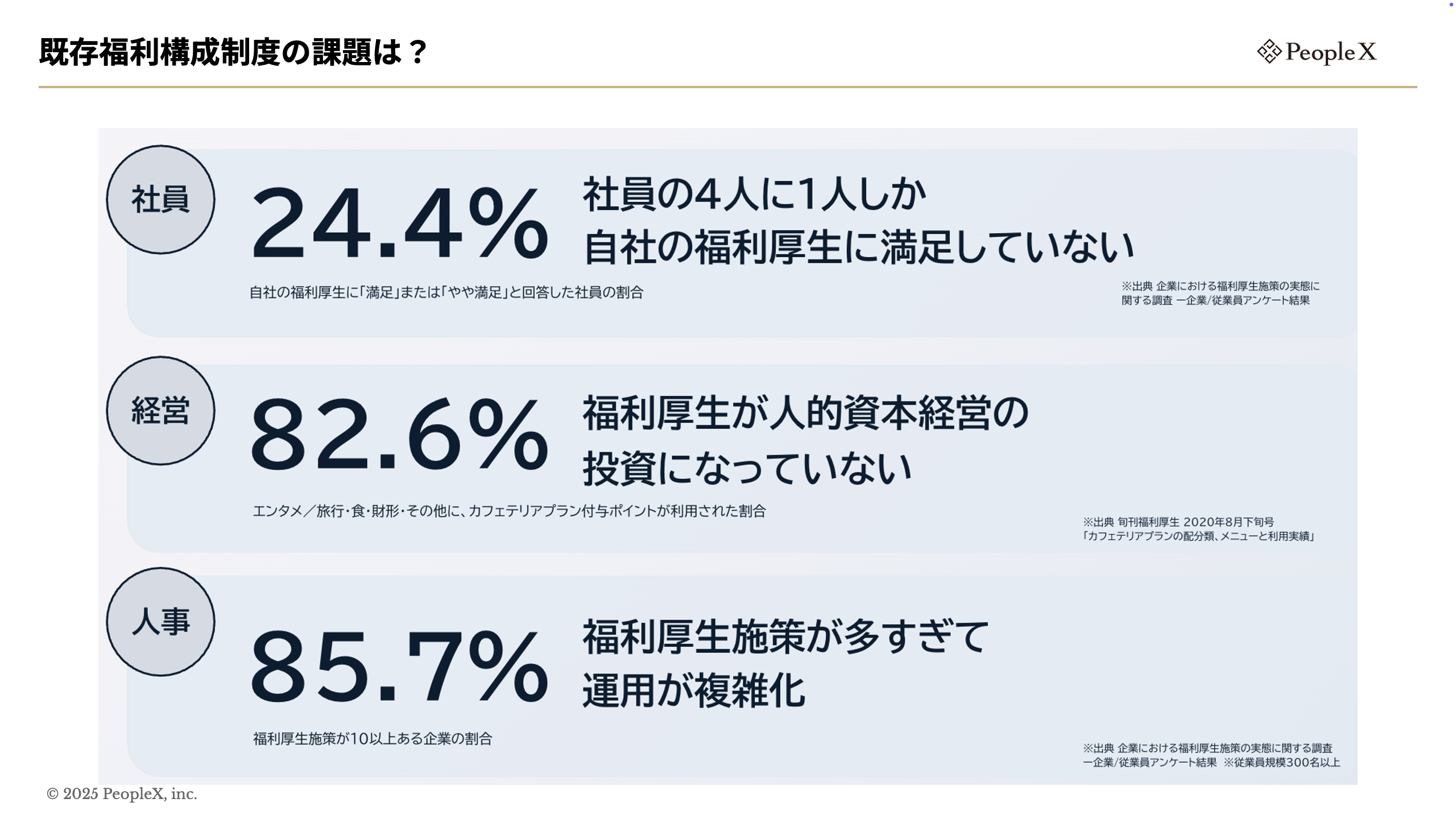

まず、稲垣氏が、HQをはじめ複数の企業や業界団体が行った調査データをもとに、三者それぞれの立場における“制度の負担感”を次のように語りました。

まず、従業員視点では、とある調査で自社の福利厚生に「満足」または「やや満足」と答えた社員の割合は24.4%に留まったといいます。しかも、かつてはもっと高い満足度だったものの、年々低下傾向にあるといいます(出典:企業における福利厚生施策の実態に関する調査ー企業/従業員アンケート結果 より)

次に、経営視点では、昨今注目される「人的資本経営」の投資対象として、福利厚生が十分に機能していないという指摘。たとえば既存の福利厚生サービスを導入しても、実際に利用している従業員は5〜10%程度にとどまり、「コストに見合わない」「削れるなら削りたい」と考える企業も少なくないそうです。(出典:旬刊福利厚生 2020年8月下旬号『カフェテリアプランの配分類、メニューと利用実績』 より)

そして人事の視点では「採用力や従業員エンゲージメントを高めるために、福利厚生制度を整備したい」という意欲はあるものの、施策の数が増えるにつれ、担当者の負担も日々大きくなっていると推察されるといいます。

実際、福利厚生施策が10以上ある企業の割合は8割を超えるという調査データもあり、多くの企業で制度運用の煩雑さが課題となっていることがうかがえます。(出典:企業における福利厚生施策の実態に関する調査ー企業/従業員アンケート結果 ※従業員規模300名以上 より)

【従業員視点】「日常+自己投資」型の福利厚生が人気に

こうした複数の視点から、現行の福利厚生にいかに多くの課題が存在しているかが浮き彫りとなりました。次に話題は「どのような福利厚生サービスが求められているのか」へと移っていきます。

このテーマについて、株式会社ギフティの熊谷氏が自身の見解を語りました。

株式会社ギフティ giftee for Business事業部 Corporate Gift Director 熊谷 優作氏。北海道大学経済学部を卒業後、株式会社ギフティに入社。入社後はデジタルギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」のセールス・プロダクト開発・事業開発に従事。現在は新規領域開拓室に所属し、組織の立ち上げと主にBtoE(従業員向け)・BtoB領域におけるギフトソリューションの企画・提案やギフトマーケティングの探索に取り組んでいる。

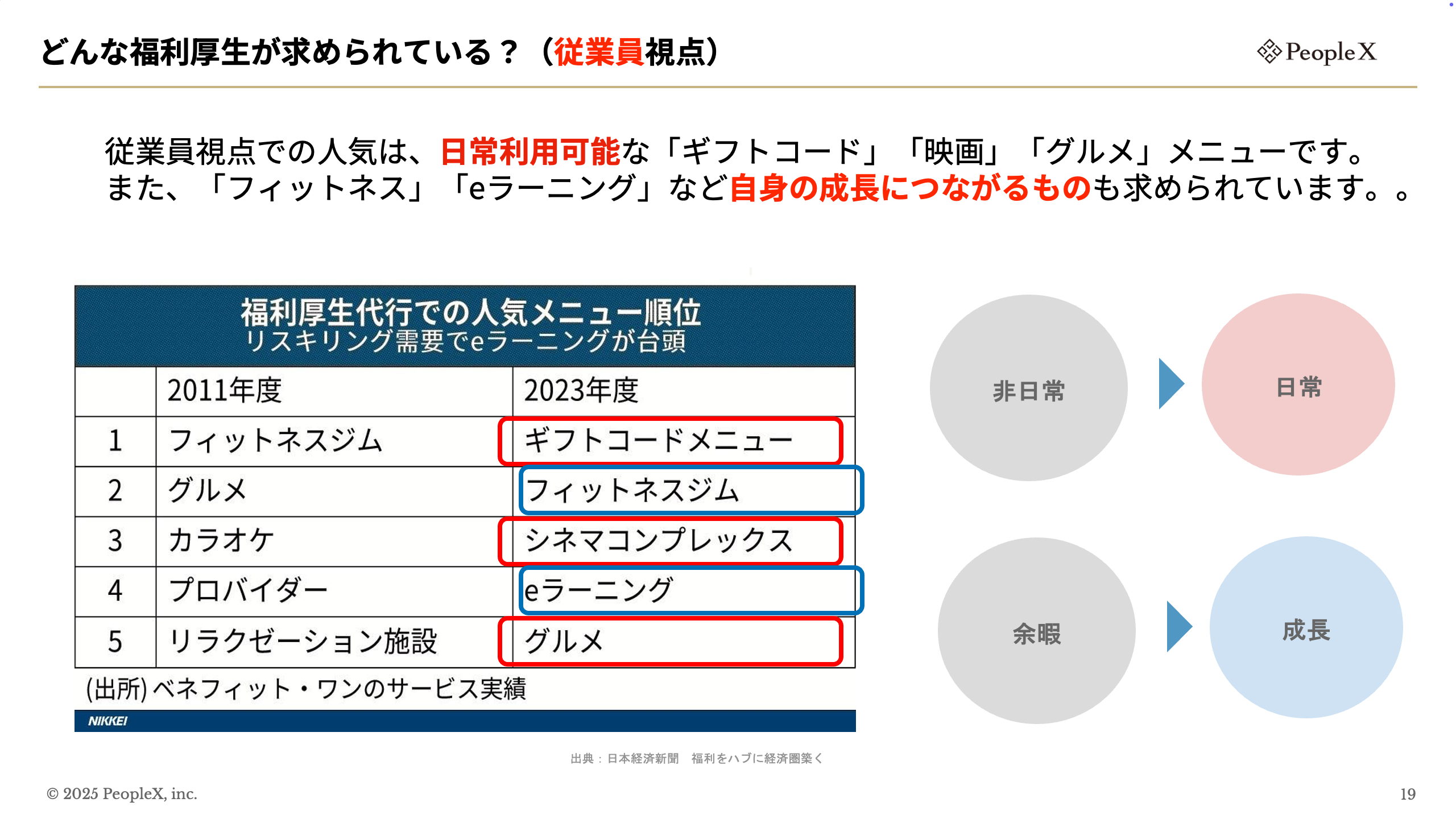

熊谷氏はまず、日本経済新聞に掲載されたデータをもとに、従業員視点における福利厚生の人気メニューの変化について読み解きました。

熊谷氏によれば、特に注目されているのが「ギフトコードメニュー」の台頭です。2011年当時の福利厚生における人気メニューランキングにはランクインしていなかったのに、直近の2023年のデータでは人気ランキング1位になっています。

熊谷氏は、ギフトコードメニューが1位になった背景について、次のように推測します。

熊谷氏「解釈の余地はいろいろあると思いますが、たとえば物価高の影響なども含めて、日常的な支出を少しでも抑えたいというニーズが高まっているのではないかと考えています」

というのも、ギフトコードというと、誰かに贈るものというイメージがありますが、福利厚生の文脈では、自分自身で利用するケースが非常に多いのだといいます。つまり、コンビニやカフェで使えるチケットをお得に購入するなど、日常的な支出を抑える手段として活用されるケースが増えているのだそうです。

また、熊谷氏はギフトコードメニュー以外にも、人気メニューにはある共通の特徴が見られると指摘します。それが「日常性の高いサービスの上位化」です。

熊谷氏「映画などのレジャー系は以前から人気がありましたが、最近のランキングを見ると、非日常的な体験よりも“日常性”のあるサービスが上位に入ってくる傾向があります。さらに、以前はあまり見られなかったEラーニングや、根強い人気のあるフィットネス系のプログラムなど、自己成長や学びに関連するメニューが上位にランクインしている点も特徴的です」

このように、従業員の生活に密着した「日常+自己投資」型のサービスが支持を集めていることは、従業員視点における福利厚生の人気トレンドとしての傾向といえるでしょう。

【企業視点】給与よりも柔軟に運用ができる福利厚生

次に、話題は企業側の視点へと移ります。

児玉氏は冒頭、「非課税枠を活用した福利厚生は“第三の賃上げ”とも呼ばれ、昇給・ベースアップに次ぐ生活支援策として、いま改めて見直されつつある」と紹介しましたが、これに加えて、稲垣氏はまた別の重要なポイントについて詳しく解説しました。

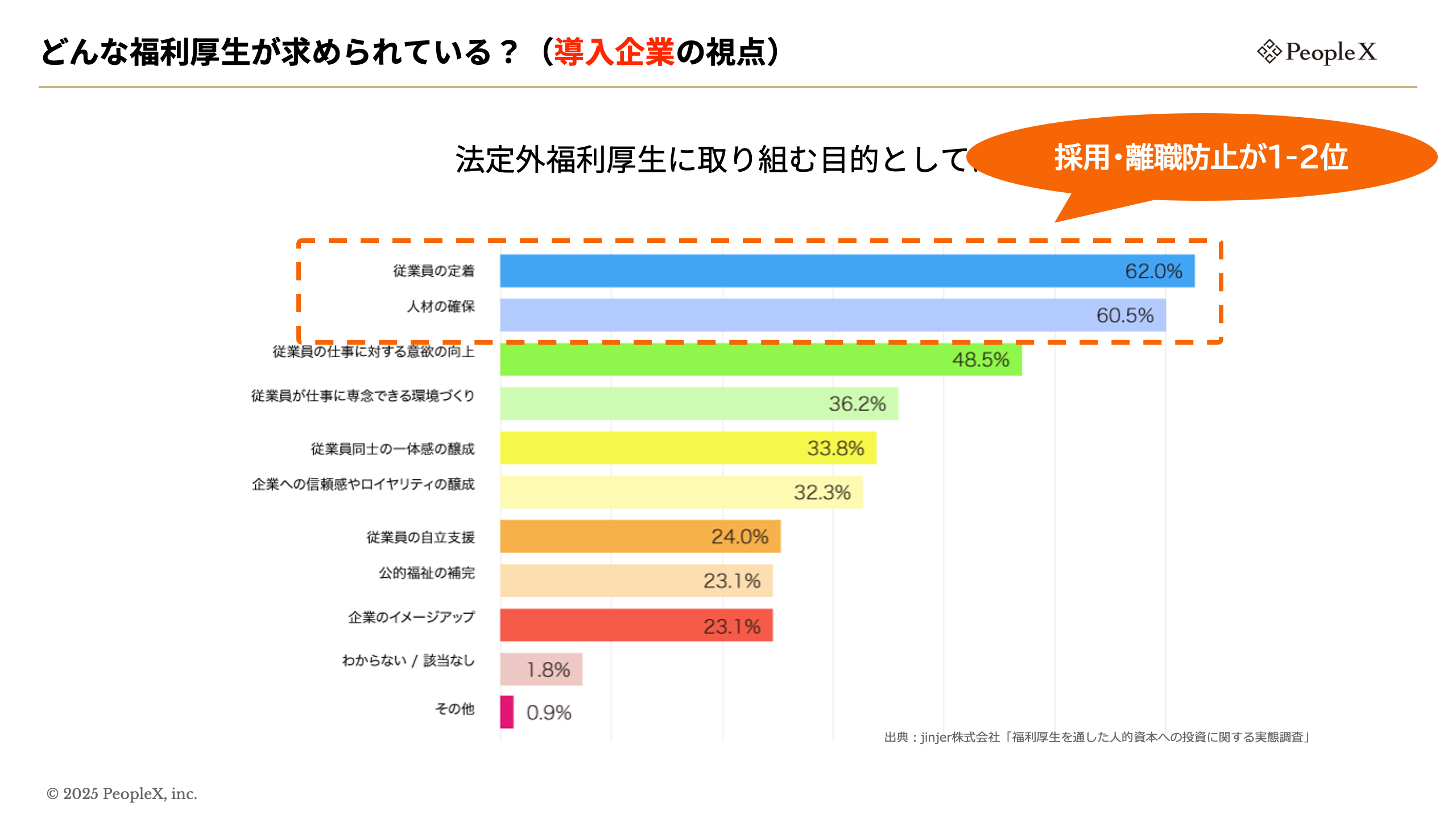

そもそも、福利厚生を通じて企業は何を実現したいのか。

jinjerが実施した調査によると、法定外福利厚生に取り組む目的のtop2は「従業員の定着(62%)」「人材の確保(60.5%)」でした。

しかし、従業員の定着や人材確保といえば、まず思い浮かぶのは昇給などの給与アップではないでしょうか。

この点について、稲垣氏は次のように語ります。

稲垣氏「人材不足に最も効果があるのは、皆さんも感覚的に同様だと思いますが、“給与を上げること”というデータがあります。ただ経営視点では、そのための原資は必ずしも確保できるとは限りません。また給与は業績などに応じて、簡単に下げることができません。

それに比べて、福利厚生は業績に応じて調整しやすい。たとえば、業績が良い年には手厚く、厳しい年にはコストを抑えるといった柔軟な運用も比較的可能です。この点も、経営視点では重要なポイントでしょう」

つまり、企業がいま福利厚生に注目している背景には、こうした経営視点での「柔軟性」もあると、稲垣氏は指摘します。

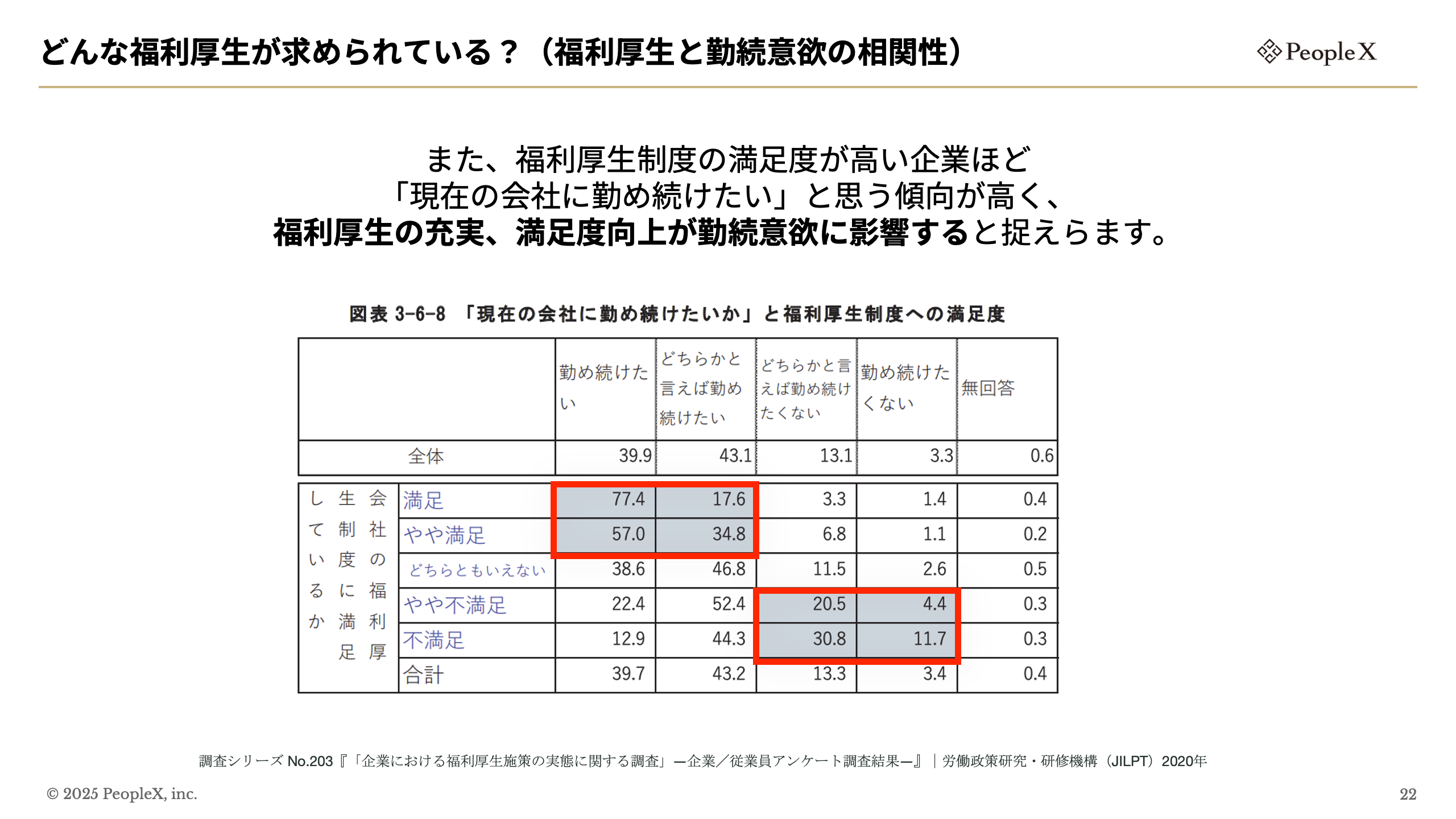

自社の福利厚生制度に満足している人ほど、勤続年数が長いという相関関係があることも、データから明らかになっている

福利厚生なら特別感のあるメッセージを込められる

さらに稲垣氏は、給与と比較したときの福利厚生のユニークなポイントとして、企業から従業員への“メッセージの伝達手段”としての役割を挙げました。

稲垣氏「福利厚生は、企業から従業員への“わかりやすいメッセージ”として機能すると思っています。賃上げやベースアップのように金銭を渡すものではなく、用途がある程度限定された“非金銭報酬”だからこそ、企業が何を大切にしているかが伝わりやすいのです」

ここで熊谷氏は、受け取る従業員側の視点に立って、現金と現金以外のメッセージ性の違いについて補足します。

熊谷氏「たとえば、弊社が提供しているデジタルギフトを“現金の代替”として活用いただいている企業も多いのですが、『それなら現金で渡した方が良いのでは?』というご意見もあります。しかし、特に海外の研究などでは、現金とギフトでは従業員の受け取り方に違いがあるということが示されています」

熊谷氏によれば、現金給付の場合、給与口座に振り込まれることで他の支給と一体化し、何に対する報酬なのかが曖昧になりやすく、また「支出」として扱われるため、心理的には“ペイン(痛み)”と感じやすい性質があるとのことです。

一方で、デジタルギフトなどの特別なかたちで福利厚生が提供される場合は、そうした支出感が薄く、企業からの感謝やねぎらいといった意図がより明確に伝わると熊谷氏は指摘します。

児玉氏もこれに同意し「数百円〜数千円を現金でもらうより、カフェチケットのような形でもらった方が印象に残りやすい。しかも“会社からもらった”ということが記憶に残る」とコメント。

また、パーパス経営に代表されるように、企業のメッセージを従業員にしっかりと伝えることの重要性は、昨今ますます高まっています。特に従業員エンゲージメントの向上という観点からも、その必要性は強く意識されるようになっており、経営者にとっても「どう伝えるか」は大きな関心事となっています。

この点なども踏まえ、児玉氏は次のように語ります。

「そうした企業が従業員にメッセージを伝える手段としても、福利厚生は重要な役割を果たすわけですね。であれば一層、福利厚生の制度設計は経営戦略とセットで考えるべきでしょう」

利用されない福利厚生からどう脱却するか

このように、従業員視点と企業側視点の両面から福利厚生を捉えていくと、その実態がいかに多層的であるかが見えてきます。では、以前からこのように多様な側面を持っていたのでしょうか。

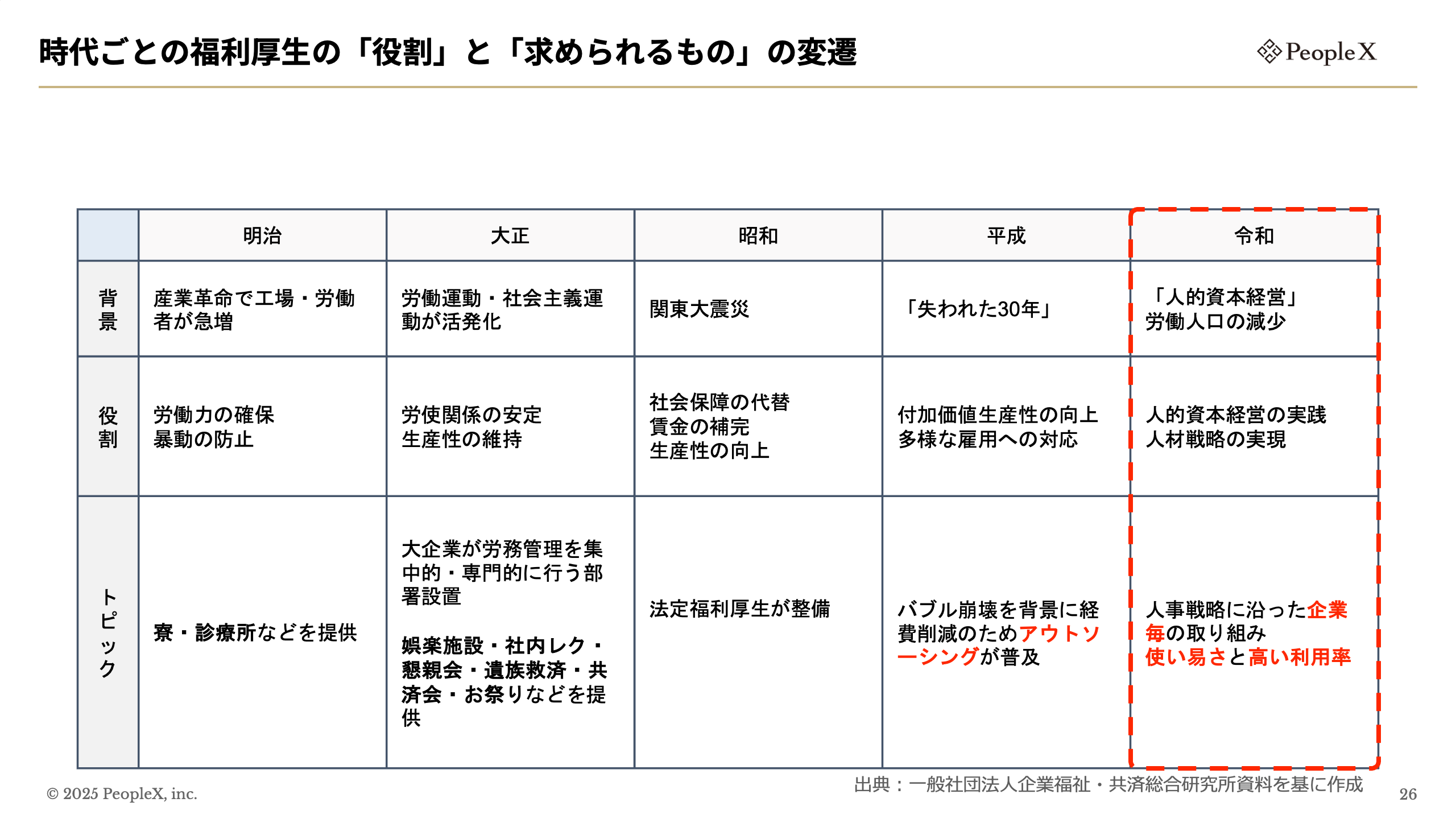

答えは否。過去の福利厚生は、今よりもよりシンプルだったようです。稲垣氏によると、福利厚生の起源は産業革命時代の「寮」や「診療所」など、生活インフラを支える仕組みにあったといいます。

そして平成の時代になると、企業が保有していた保養所などの「ハコモノ」を手放し、その浮いたコストで好きなものを選べるアウトソーシング型の福利厚生が主流となっていきました。

そして現在では、福利厚生は“人的資本経営の実践”や“自社の人材戦略を実行するための労務施策”として、より戦略的に位置づけられるようになっています。

この数十年で内容や役割が劇的に変化してきた福利厚生。そしてその変化は、いまもなお進行中です。

熊谷氏「コロナ禍以降、ハイブリッドワークの拡大や、働き方・働く場所の多様化が一気に進みました。それによって、従業員一人ひとりのニーズや選択肢が“見える化”され、福利厚生に対する多様化のスピードも加速しているように感じています。

言い換えると、いま求められている福利厚生を“これだ”と一つに絞るのは、非常に難しい時代になっているということ。むしろ、従業員それぞれのニーズやライフステージの変化に応じて、多様な選択肢から選べる仕組みを整えていくことが、今の福利厚生に求められているのではないでしょうか」

稲垣氏「むしろ、私たち“新しい側の世代”からすれば、従業員のニーズはもともと多様であるという認識です。一方で企業側の視点に立てば、“目的に応じた(つまり、ニーズが汲み取れきれていない)制度”が設計される。その結果として、『利用率が低い』『使いにくい』といったギャップや課題が生まれてしまうケースも多いんです」

ここで児玉氏が疑問を投げかけます。

児玉氏「企業側の視点に偏りすぎると、従業員の利用率が下がってしまう。一方で、従業員ニーズに応えようとサービスのラインナップを過度に広げると、選択肢が多すぎてかえって使われなくなる、ということもあります。こうしたジレンマは今後さまざまな企業で起こり得ると思いますが、どのような解決策がありえますでしょうか」

この問いに二人は次のように答えました。

熊谷氏「この点については、稲垣さんがウェビナー前半でおっしゃっていたように、制度を増やしすぎることで、導入や運用のハードルが高くなり、結果的に機能しなくなってしまうケースも起こり得ると思います。大切なのは、“不要な手間”を増やさず、“必要な手間”にしっかりと時間を使っていただける環境をつくること。そのために、私たちのような企業が支援していくことが重要だと考えています」

また、すべての企業が同じ福利厚生を目指す必要はないといいます。企業のステージやフェーズによって必要なものは異なる上、従業員数が多ければ多いほど、ニーズの多様化も加速するからです。

そして、議論の結論として導き出されたのは「目的や課題に応じてバランスを取りながら、制度を柔軟に設計していくことの重要性」です。

「採用の文脈で差別化を図りたい」のか、「企業としてのメッセージを制度で明確に示したい」そういった目的はぶらさない一方、制度については、まずはパッケージ型などのベーシックな仕組みから導入し、その後、自社独自のカスタマイズを加えながら制度を構築していく。そういったアジャイル型の構築スタイルが、福利厚生を真に有効なものにする一つのアプローチかもしれません。

そうした示唆をもって、本ウェビナーは締めくくられました。

ギフティでは今後も、今回のようなテーマを扱うセミナーやイベントを不定期で開催してまいります。ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下より最新情報をご覧ください。