クラウドワークス、Faber Company、ユーザベースの事例から紐解く「ビジネスギフト」活用の最適解|イベントレポート(後編)

ギフティと、ビジネスギフト施策プラットフォーム「SendWOW(センドワオ)」を展開するSmapoは2024年12月11日、「ビジネスギフト」への理解を深めることを目的としたイベントを開催。ビジネスギフトとは、企業がユニークなギフトを活用し取引先をはじめとするステークホルダーとの関係性強化を図る取り組みであり、海外では広く浸透しているほか、日本でも今後さらなる普及が期待されています。

本イベントでは、マーケティングの最新潮流を基にしたビジネスギフトの活用可能性について、有識者によるパネルディスカッションが行われた他、ビジネスギフトの最新事例の紹介など、多岐にわたる内容が議論されました。本記事では、そのうち、ビジネスギフトの事例紹介セッションの内容をまとめています。

<<前編の記事はこちらからお読みいただけます>>

クラウドワークス|ミッションを体現するビジネスギフト

キーノートセッションであるパネルディスカッション(詳細は前編を参照)の次に、ビジネスギフト施策を実施した3社によるインタビューセッションが開催されました。

登壇1社目はクラウドワークスです。同社は、フリーランス業界最大級プラットフォーム(登録ワーカー約680万人・登録企業約100万社)を基盤に、企業と個人をつなぐマッチング事業とコンサルティングサービスを展開。最近ではM&Aを積極的に進め、生成AIサービスなど新たな事業も展開されています。

クラウドワークス マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー 野村⾐⾥⼦氏

クラウドワークス マーケティング本部 マーケティング部 ⾦津真⾥⼦氏

同社からはマーケティング部の野村氏と金津氏が登壇。モデレーターはSmapo 代表取締役の蔭⼭氏が務めました。セッションでは、Smapoの支援を受けて実施した二つのビジネスギフト施策について、その背景と成果が紹介されました。

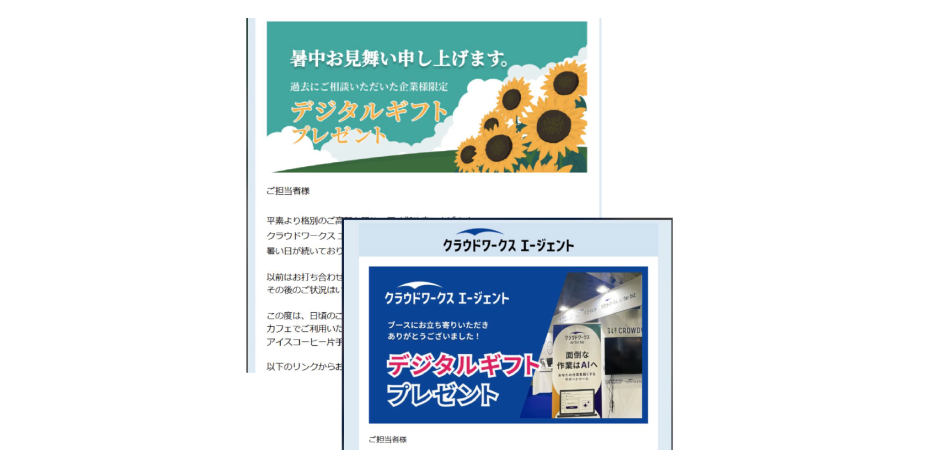

一つ目が、普段送っているメールにデジタルギフトを添付する取り組みです。

デジタルギフトが添付されたメール

この施策では、通常のメルマガやDMでは開封されにくい層に対して、残暑見舞いなどの名目でデジタルギフトを贈ったといいます。その結果、メール開封率は向上、さらには、本施策経由でのアポ獲得率も他の施策と比べて高かったとのことです。

金津氏「この施策によって、アポイント獲得単価が他のチャネルと比較して10分の1程度に抑えられました」

蔭山氏も「従来のメルマガにデジタルギフトという新たな要素を掛け合わせることで成功した好例ですね」とコメントしました。

さらに、もう一つの事例が、エージェントサービスのカスタマーサクセス部門新設にあたって顧客との関係性をさらに深めるべく、既存顧客に対して日頃の感謝を込めたお菓子の詰め合わせとメッセージカードを贈った施策です。

クラウドワークスが顧客に対して贈られたお菓子の詰め合わせとメッセージカード

野村氏は次のように振り返ります。

野村氏「この施策では、定量的には商談単価が広告などの新規チャネルと比べて半分に抑えられました。また、定性的にも商談に至らなかったお客様からも『丁寧な贈り物をありがとうございました』という感謝のメッセージを10件以上いただきました」

蔭山氏は「お客様の印象に残る贈り物にするためには、ギフトの内容やコンセプトをしっかりと考えることが重要です」と語り、本施策はその点の巧みさが成果に結びついたのでは、と分析します。

これに対し、野村氏は「Smapoさんの提案が非常に助けになりました」と感謝を述べつつ、以下のように補足しました。

野村氏「弊社はミッションとして『個のためのインフラになる』というものを据えています。それを踏まえて、Smapoさんからご提案をいただいて結果、『一人一人のワーカーさんや企業さんが輝けるように』という願いを込めて今回のようなお菓子の詰め合わせにしました」

企業のミッションを顧客に直接訴求する機会として、ギフトが効果的に活用できることを示す好例といえるでしょう。

Faber Company|“ギフトの詰め放題”でユーザー同士の自然な会話を喚起

続いて「ミエルカSEO」や「ミエルカヒートマップ」などのさまざまなサービスを通じて企業のWebマーケティングを支援しているFaber Companyの清水氏が登壇。そして、モデレーターはギフティの田﨑氏が務めました。

Faber Company ミエルカ事業部 プロダクト開発運⽤・IMCグループ マーケティングチーム 清⽔綾乃氏

ギフティ STUDIO GIFTEE プランナー 田﨑豪介氏

Faber Companyでは「ミエルカ」などのサービスを利用するユーザー同士の交流を促進するため、毎回100名規模のユーザー会を年に1〜2回開催しています。清水氏は、このユーザー会の背景について次のように語ります。

清水氏「弊社の顧客であるマーケターの方々の多くが少数精鋭で業務を行っているため、社内で課題や成果を共有する機会が限られているのが現状です。そこで、我々が企画するユーザー会を通じて、そういった横のつながりを作る場を提供したいと考えました」

ただし「初対面の参加者同士の交流をどう活性化させるか」が大きな課題だったといいます。この課題を解決するため、2024年9月に実施したミエルカのユーザー会では、ギフティ支援のもと、参加者へのお土産(ギフト)を交流活性のコンテンツとして提供しました。

通常お土産はそのままお渡しして持ち帰ってもらう形が一般的ですが、「お菓子の詰め放題」というアクティビティとして提供することで、詰め合わせの過程で参加者同士が自然に交流できる場を生み出すことを目指しました。

ブランドのロゴが施された透明の「ミエル」ボトルと、同じくロゴ入りの3種類6点のスイーツを用意。参加者は好きなスイーツを好きなだけボトルに詰められる形式に

清水氏は次のように振り返ります。

清水氏「参加者同士は初対面の方が多く、当初はコミュニケーションが難しいのではないかと懸念していました。しかし、詰め放題形式のアクティビティを通じて、『どれくらい詰めましたか』といった自然な話題が生まれ、さらに『ミエルカをどのように活用していますか』といった会話もされていらっしゃるようでした」

2024年9月に実施された「ミエルカユーザー会」の様子

また、ユーザー会終了後に実施したアンケートでは「ノベルティを楽しみに参加しました」という声も寄せられ、満足度は10点満点中8点台後半を記録。他のウェビナーやイベントと比較しても高い評価を得たといいます。

インタビュアーを務めた田﨑氏も、この施策について次のようにコメントしました。

田崎氏「詰め合わせの最中に参加者同士で写真を撮り合うなどのコミュニケーションが生まれ、ギフトがユーザー同士をつなぐ良い場面を生み出せたのは素晴らしい点でした。また、SNSでギフトの写真をアップいただけたことで、ユーザー会に参加していない方たちにもイベントを認知してもらえたことは、物理的なギフトならではの効果だったと思います」

<<今回ご紹介したミエルカユーザー会の詳細にご興味のある方は、こちらのイベントレポートをご覧ください>>

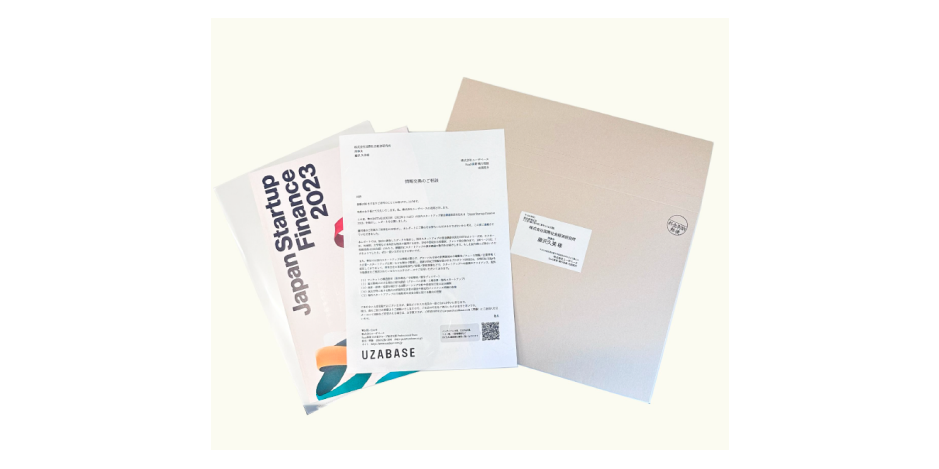

ユーザベース|3部署が連携し、KPIを共通化して一貫した施策を実現

3社目は、経済情報プラットフォーム「スピーダ」や国内最大級のソーシャル経済メディア「NewsPicks」を提供・運営するユーザベースから、パン・ジジェ氏が登壇しました。今回のセッションでは、郵送物を活用した新規顧客の開拓施策について紹介されました。この施策では「NewsPicks」のプレミアム会員体験チケットやイベントの招待券、さらにビジネスに役立つ情報をまとめた冊子のようなコンテンツを顧客に送っています。

ユーザベース スピーダ事業 BDR Teamリーダー パン・ジジェ氏

NewsPicksのプレミアム会員体験チケットなど受け取り手にとって有益な情報を贈ったとのこと

モデレーターの蔭山氏が「この施策を進める際、(営業やイベントの運営担当など)多くの関係者を巻き込む必要があったと思いますが、どのような工夫をされましたか」と尋ねると、パン氏は次のように答えました。

パン氏「我々もThe Model型の組織体制を採用していたため、部署横断で施策を進めようとすると、部署間の壁が障害となりがちでした。しかし、大企業領域ではThe Model型の組織体制が通用しなくなりつつあると感じています。そこで本施策では、マーケティング、インサイドセールス、営業が一体となって取り組めるようにし、KPIもそれに合わせて設定しました」

パン氏は今回の施策を振り返った上で、三つのポイントがあったといいます。

● パーソナライズの徹底 ● ナーチャリングを目的とした取り組み ● オフラインイベントへの招待

一つ目は、パーソナライズの徹底です。パン氏は「顧客一人ひとりが何に関心を持っているのかを丁寧に調査し、それに対して我々がどのような価値を提供できるのかを考えた上で、手紙やコンテンツを送付しました」と述べ、顧客の個別ニーズに応える重要性を強調しました。

二つ目は、目的を「商談獲得」ではなく「ナーチャリング」に置いて顧客に役立つコンテンツを定期的に提供したことです。

三つ目は、オフラインイベントへの招待を通じた顧客エンゲージメントの向上です。オフラインイベントの招待券を送付し、その結果、リアルな場でのより一層の関係構築を目指しました。

その結果、たとえば、パン氏がある金融機関を訪問した際、担当者から「社内で話題になり、我々もこういったギフト施策を取り入れてみたい」といったポジティブな反応をいただいたとのことです。蔭山氏も「やはり単発ではなく、複合的な施策の掛け算が成果に結びついたのですね」とコメントしました。

これにて、3社の斬新な取り組みが共有されたインタビューセッションは閉幕。それぞれの実践から学べるヒントが多く得られたのではないでしょうか。

“顧客接点の均質化”という課題に応える「ビジネスギフト」

第二幕では、座談会で語られた内容を踏まえつつ、登壇者や来場者が互いに知見を共有し、ネットワークを広げる交流会が開催されました。

交流会の様子。ギフティら支援のもと制作されたギフトも展示

デジタルマーケティングの進展にともない、顧客接点の多くがオンライン化しています。さらに、コロナ禍の影響でBtoBマーケティングでもオンラインへの依存が一層強まり、接点がコモディティ化して差別化が難しくなることが今後予想されます。

そうした中で、お客様の課題に寄り添った良質なコンテンツ、いわばビジネスギフトへの期待はより一層高まるでしょう。今回のイベントが来場者や本記事の読者の新たなインスピレーションや施策へのヒントとなることを願っています。

ギフティやSmapoでは、今後もこうしたセミナーやイベントを不定期で開催していく予定です。最新情報は随時発信してまいりますので、ぜひご注目ください。次回のイベントで皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

<<前編の記事はこちらからお読みいただけます>>