suswork・田岡氏が語る2025注目のキーワードと、顧客接点をよりrichにする「ビジネスギフト」の可能性|イベントレポート(前編)

ギフティと、ビジネスギフト施策プラットフォーム「SendWOW(センドワオ)」を展開するSmapoは2024年12月11日、「ビジネスギフト」への理解を深めることを目的としたイベントを開催。ビジネスギフトとは、企業がユニークなギフトを活用し取引先をはじめとするステークホルダーとの関係性強化を図る取り組みであり、海外では広く浸透しているほか、日本でも今後さらなる普及が期待されています。

本イベントでは、マーケティングの最新潮流を基にしたビジネスギフトの活用可能性について、有識者によるパネルディスカッションが行われた他、ビジネスギフトの最新事例の紹介など、多岐にわたる内容が議論されました。本レポートでは、イベントで語られた内容の一部始終をお届けします。

なお、前編である本記事ではパネルディスカッションセッションを、後編ではビジネスギフトの事例紹介セッションの内容をまとめています。

<<後編の記事はこちらからお読みいただけます>>

BtoBビジネスの顧客接点を巡る五つの罠

東京・五反田にあるギフティオフィスで開催された「ビジネスギフトデイ2024」。当日は約30名の企業のマーケターらが出席し、ビジネスギフトサービスを展開するギフティやSmapoの担当者らによるパネルディスカッションに熱心に耳を傾けました。

パネルディスカッションでは、Smapoの代表取締役・蔭山明里氏とギフティのGift Distribution Corporate Gift Director・熊谷優作氏、そして戦略グロースファームであるsusworkの代表取締役・田岡凌氏が登壇。まず田岡氏が導入として、近年の日本企業におけるBtoBマーケティングのトレンドを解説しました。

suswork 代表取締役 田岡凌氏

田岡氏によると、BtoBマーケティングには三つの重要な役割があるといいます。

● 顧客の課題の啓蒙 顧客が抱える課題を深く理解し、それを言語化することで共感を生み、ニーズの創出につなげる。 ● 顧客接点の最大化 顧客との接点を増やし、ビジネス機会を最大化する。 ● 自社の信頼獲得 顧客の課題を自社なら解決できることを伝え、自社やブランドへの信頼を高める。

そして、本来であればこの三つの役割はバランスよく推進すべきところ、多くの企業が「顧客接点の最大化」にリソースを偏らせていると指摘します。その結果「顧客の課題の啓蒙」や「自社の信頼獲得」に十分なリソースが割けず、これではBtoBマーケティングの成功は難しいと述べます。

田岡氏「お客様がどのような課題を抱えているか、それが適切に伝わっているか、自分たちがどれだけ信頼されているか——これらの点は、十分に取り組めていない企業が多いと感じます。この三つが基本であり、どれか一つでも欠けているとBtoBマーケティングは本質的には成り立たないという前提を持つことが重要です」

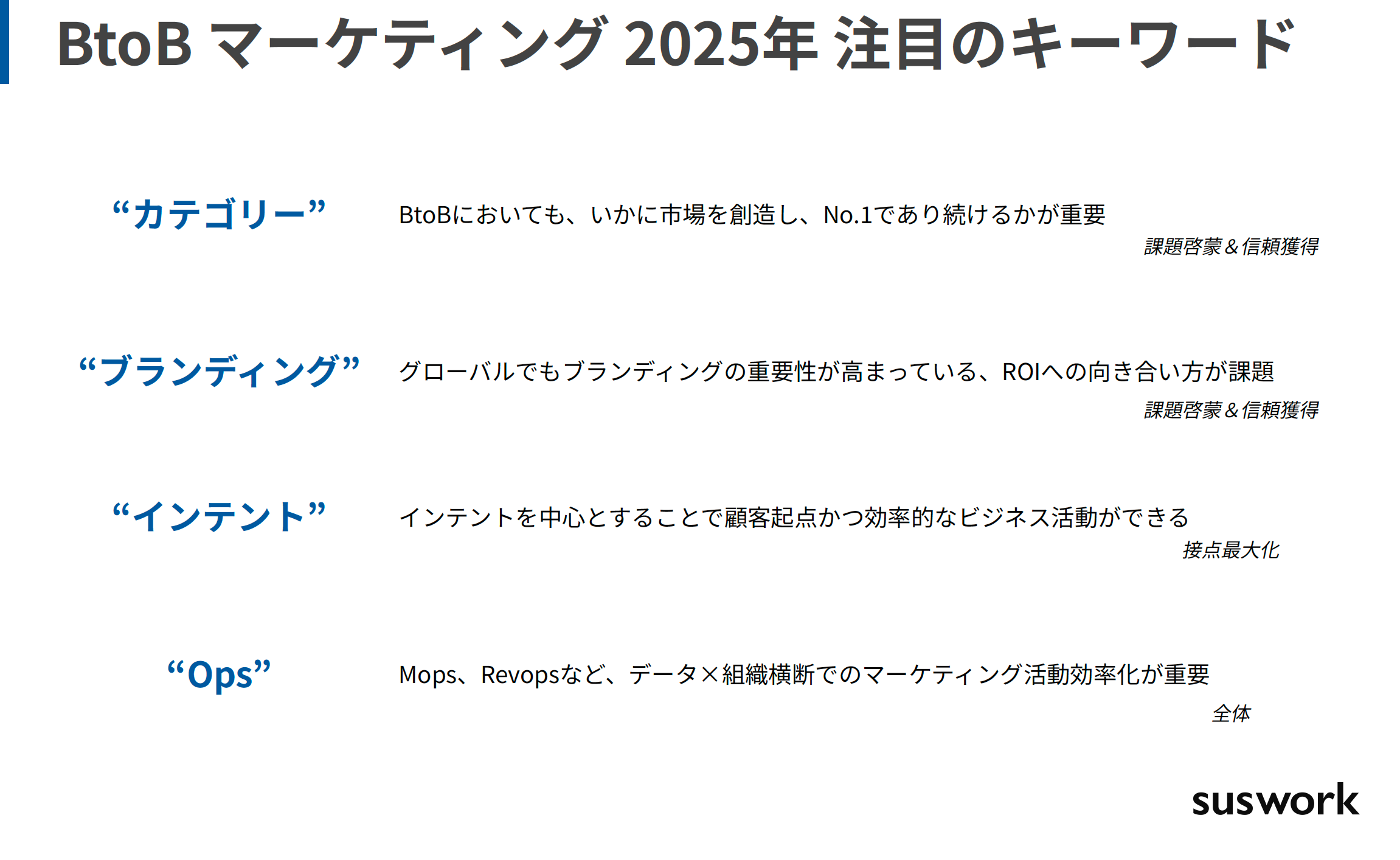

さらに田岡氏は、この三つの基本を前提とした上で、2025年のBtoBマーケティングで注目すべきキーワードとして「カテゴリー」「ブランディング」「インテント」「Ops」の四つを挙げ、中でも「カテゴリー」と「ブランディング」の重要性を特に強調します。

田岡氏「カテゴリーはBtoCでは当たり前の概念ですが、BtoBにおいても市場を創出し、そのマーケットでNo.1になることは非常に重要です。そして、BtoBでも徐々に成功事例が出てきています。たとえば、私が外部顧問を務めるSales Markerでは『インテントセールス』という概念を言語化したことで、新たな市場が生まれ始めています」

また田岡氏は、創出した市場でNo.1であり続けるためにブランディングをすべきだと言います。ただし、ブランディングは一朝一夕で成し得るものではありません。一つひとつの顧客接点を「ただ最大化すればよい」と考えるのではなく、丁寧にやり遂げる姿勢がブランディングには求められます。

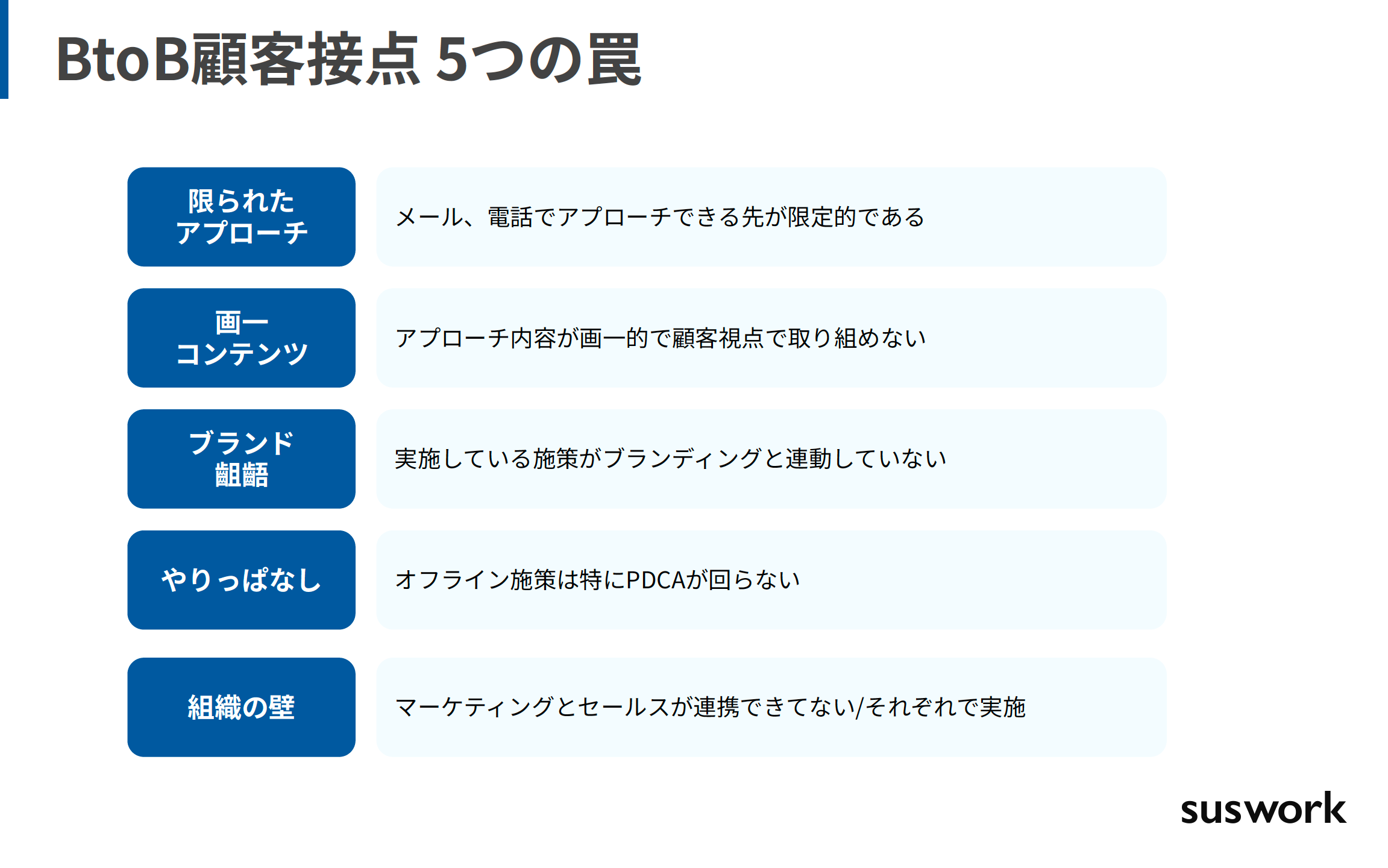

しかし、現実には、多くの企業が次のような顧客接点の「罠」に陥っていると同氏は指摘します。

まず「限られたアプローチ」について。田岡氏は、一般的なアプローチ法として「電話」と「メール」があるものの、電話は「相手が会議中だと鳴っても出られない」という状況がよくあると指摘。その上で「顧客へのアプローチの選択肢としてメールや電話だけでは不十分であり、別の選択肢を模索すべき」と述べます。

次に「画一コンテンツ」については、たとえば定型フォームで送るメールが受け手の心に響かないケースを田岡氏は挙げます。一方「ブランド齟齬」では、せっかく統一感のあるブランディングを目指しても、複数の顧客接点で訴求の切り口がバラバラだと、顧客の混乱を招き、結果、ブランド毀損につながる恐れがあると述べます。

また「やりっぱなし」に関しては「施策を実施したことで満足してしまい、その後のフォローや改善につながらないことが多い」と指摘。「特にオフライン施策では、一度施策が完了すると担当者がそこで満足してしまい、次回以降の施策改善にまで意識が回らない傾向がある」と説明します。

最後に「組織の壁」の課題については「マーケティング施策やその成果がセールス部門と十分に連携されないことで、せっかくのリードが商談化せずに終わってしまうケースが多い」と述べます。

そして田岡氏は「限られたアプローチ」の問題が最も大きな課題だと感じていると言います。

田岡氏「別のアプローチ法を模索すべきところを、多くの企業が『アプローチの手段はこの位だろう』と諦めてしまいがちです。しかし、実際は、本イベントのメインテーマである『ビジネスギフト』のような別の手段も選択肢としてあることをぜひ知っていただきたいです」

既存施策も“掛け算”次第で特別なギフト体験に

蔭山氏は、田岡氏の「BtoBビジネスの顧客接点には五つの罠が存在する」という仮説に対し「ビジネスギフトはこれらの課題を解決できる可能性を秘めていると思います」と述べた上で、ビジネスギフトサービスを展開しているギフティの熊谷氏に、ビジネスギフトの詳しい説明を求めます。

ギフティ Gift Distribution Corporate Gift Director 熊谷優作氏

熊谷氏によると「ビジネスギフト」といっても、実際はメールや電話、お中元・お歳暮、年末の挨拶で渡すカレンダーなど、普段から送っている物も含まれるとのこと。しかし、こうした既存のものが本当に関係構築・深化につながっているかは不明瞭な場合が多いと指摘。そこで、同氏は次のように助言します。

熊谷氏「既存のギフトでも、一工夫を加えるだけで相手に大きなインパクトを与えることができます。無闇に新たな施策を始めるのではなく、現在の施策をより効果的にする視点を持つことが重要です」

たとえば、カレンダーを活用したギフティの顧客事例について、熊谷氏は次のように説明します。

熊谷氏「あるお客様は、取引先に渡したカレンダーを長く手元に置いてもらうため、月ごとのページに二次元コードを掲載しました。このコードをスキャンすると抽選に応募でき、当選者にはデジタルギフトが贈られる仕組みです。こうした仕掛けによって『このカレンダーは捨てずに取っておこう』と思ってもらえるようになったとのことです」

この事例について、蔭山氏は「ビジネスギフトとしてカレンダーを贈る理由は、常に目に留めてもらうため。その原点に立ち返り、新たな工夫を加えた良い事例ですね」と話します。田岡氏も「これまでの伝統的な施策を見直し、そこに“掛け算”で新たな価値を加えることは確かに重要ですね」と述べ、既存施策を活用した新しい視点の必要性を強調します。

多様化するニーズに対し、いかにパーソナライズできるか?

続いて熊谷氏は、ビジネスギフト施策の肝の視点として「パーソナライズがある」と語ります。

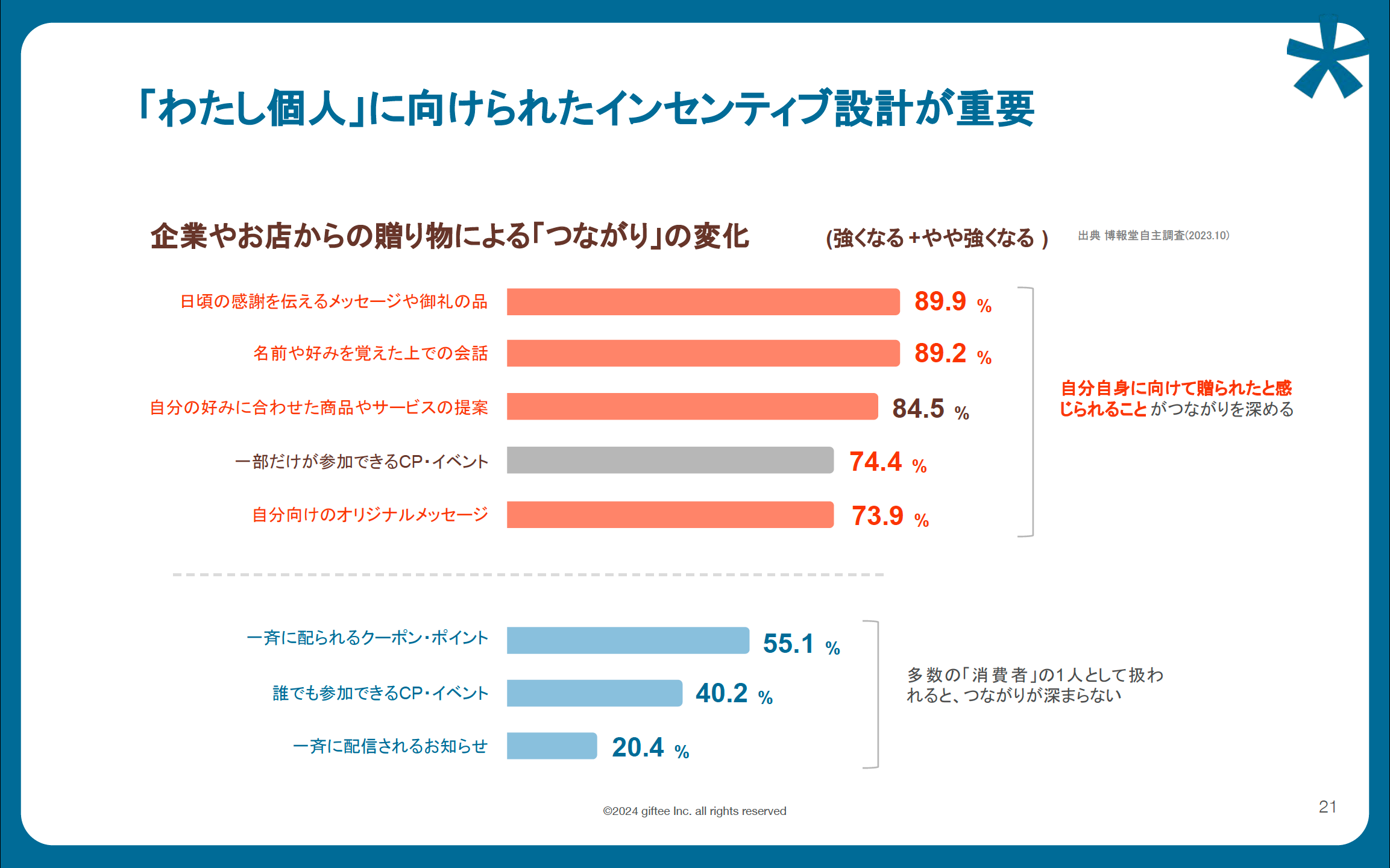

たとえば、マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査結果を紹介し、これによると「71%の消費者が、企業によるパーソナライズされたインタラクションを期待しており、76%がそれが実現されないと不満を感じる」とのこと。さらに、博報堂の2023年10月の調査(900ss)によれば、「企業やお店からのつながりを深める贈り物」として「日頃の感謝が伝わるメッセージ」や「オリジナルメッセージ付きの贈り物」が高く評価されているといいます。

HAKUHODO HUMANOMICS STUDIO「オクリレーション レポート」より

こうしたパーソナライズの重要性は、メッセージにとどまらず、贈られるギフトの種類にも求められているといいます。その具体例として熊谷氏は、ギフティが提供する「giftee Box(※)」のギフト交換先の多様性に言及。つまり、ギフトの選択傾向が性別や年代によって大きく異なるというのです。

※1,000種類以上のラインナップから、受け取ったポイント分だけ好きな商品を選べるデジタルギフト

熊谷氏「キャンペーンの景品として一般的なギフトカードもgiftee Box経由では20代の交換率が11%、人気カフェチェーンのギフトは12%に留まっています。一方で、50代ではコンビニギフトが高い人気を誇るなど、人気のギフトは年代によって大きく異なります」

熊谷氏は続けて、パーソナライズの重要性はデジタルギフトだけでなく、物理的なギフトにも当てはまると指摘しました。ギフティでは、ノベルティよりも上質なギフトを「Swag(スワッグ)」と呼び、この概念が海外のBtoBビジネスでは一般的なアプローチ手段として活用されていることを紹介。米国では、年間約30兆円がこのようなギフトに費やされているといいます。

海外ではSwagが顧客獲得の身近なアプローチとして定着。米国だけで年間30兆円規模の市場だという

田岡氏は熊谷氏の解説に触れ、自身の経験をこう語りました。

田岡氏「私も以前、WeWorkでブランドマネージャーを務めていた際、新たな地方に拠点をオープンする際は、その土地の歴史や文化を理解した上で、TシャツやステッカーなどのSwagを制作しました。

制作にあたっては、各土地の文化や考え方を反映させるため、デザイナーとディスカッションし、かなりの候補の中からデザインを選定し、完成したTシャツを入居者全員に配布しました。物自体も非常に良い仕上がりだったと思いますが、振り返ると、新たな地方に詳しくない私たちが文化や地域性を理解しようと試行錯誤し、そのプロセスにこだわった経験そのものが、非常に貴重だったと感じます」

相手に“give”するマインドがビジネスギフトでは肝要に

最後に、パネラー3人がそれぞれ、2025年の展望を語り、パネルディスカッションを締めくくりました。

田岡氏「BtoBにおけるギフトとは、たとえるなら『祭りと神輿』のような関係だと思います。もちろん、ギフトそのものの価値も重要ですが、それ以上に、顧客のことを考えながら『どんなギフトを作ろうか』と試行錯誤するプロセス自体に価値があるのではないでしょうか。神輿は祭りの象徴ですが、私たちが本当に楽しみにしているのは祭りそのもの。このように、ギフトという物を通じて顧客接点を深めるためのプロセスにこそ、大きな意義があると思います」

熊谷氏「弊社ではビジネスギフトを、BtoBだけでなく従業員向けのBtoEも含めて『Corporate Gift』と呼んでいます。この言葉は国内ではまだなじみが薄いですが、海外の動向を踏まえると、日本でも今後トレンドになるのは確実です。この流れを捉え、弊社としてもCorporate Giftを積極的に広めていきたいと考えています。まさに、Sales Markerさんの『インテントセールス』のように」

Smapo 代表取締役 蔭山明里氏

陰山氏「今回の議論で示していただいた『五つの罠』は、改めて自信を持って取り組むためのヒントになりました。2024年を通じてさまざまなビジネスギフト施策に携わる中で『顧客接点を積み重ね、育む』ことの重要性を再認識しました。BtoBマーケティングの課題を解決するには、大きな変革を起こすのは難しい場合もありますが『いつもやっている施策』に少しだけ新しい要素を掛け合わせることで、ビジネスギフトは大きな効果を発揮する可能性を秘めています。

海外では、たとえばcold lead(見込み顧客)に突然Swagを贈る、といった手法が使われることもありますが、日本ではなかなか難しいですよね。日本におけるビジネスギフトとは、相手に『giveする』顧客接点を作ることだと思います。それは必ずしも物理的な贈り物である必要はありません。相手に価値を与える、たとえばホワイトペーパーといったWebコンテンツもまた『ビジネスギフト』と呼べるのではないでしょうか。2025年は、この『相手にgiveする顧客接点づくり』により軸足を置くことが重要だと思います」

ここまで、パネルディスカッションのセッションを中心にお届けしました。後編では、ビジネスギフトを活用した事例紹介セッションの内容をお届けます。

<<後編の記事はこちらからお読みいただけます>>