個人情報保護法とは?企業が押さえるべき基本・義務・安全管理と信頼につながる実践ポイント

お客様にギフトを贈る際、お客様のお名前などの個人情報が必要となる場合があります。お名前やご住所など、お客様の大切な情報を安全に守ることは、すべての企業にとって欠かせない課題です。

近年は社会全体で個人情報保護への意識が高まり、その取り扱いの規制が厳格化されています。特に中小企業では専門知識が不足していることも多く、気づかないうちに違反してしまうケースも少なくありません。

そこで本記事では、「個人情報保護法とは何か」をわかりやすく解説。基本的な考え方から企業が果たすべき義務、情報の安全管理におけるポイント、さらには顧客満足度向上につながる取り組みまで、専門用語をできるだけ避けて整理しました。ぜひご覧ください。

※本記事は、個人情報保護委員会が公表する「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」や、政府広報オンライン「「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?」に準拠しています。 ※本記事の内容はあくまで株式会社ギフティ(以下ギフティ)としての見解であり、本記事の内容が法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についてもギフティは一切責任を負いません。また、ギフトのプレゼントや使用に関する最終判断は、キャンペーン実施企業様に委ねています。

キャンペーンの実施に不安がある方へ

giftee for Businessは、導入実績50,000件を超えるデジタルギフトです。豊富な経験をもとに、キャンペーン設計から運用、効果測定までのフレームワークをまとめた「キャンペーンの教科書」をご用意しました。

資料では、各工程で必要な作業をリスト化し、実施にあたってのポイントを整理しております。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

個人情報保護法とは?

ギフトをお客様にお届けする際には「名前」や「連絡先」の取得が必要となる場合があります。こうした、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報を「個人情報」といいます。

そして、こうした個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を守ることを目的として定められているのが「個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)」です。この法律は、国の行政機関や独立行政法人、地方公共団体はもちろん、個人情報を扱うすべての事業者・組織が従うべき共通ルールとなっています。

本記事では、まずこの法律の定義や改正の経緯・罰則をシンプルに整理し、全体像をつかんでいきましょう。

個人情報保護法の定義と適用対象

「個人情報」の定義を明確にしておきましょう。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。(個人情報保護法第2条第1項)

ここでいう「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編)」より)

なお、個人情報には、単体では識別できなくても、他の情報と照合することで個人を特定できるものも含まれます。たとえば、生年月日や電話番号はそれだけでは個人を特定できませんが、氏名などと組み合わせることで識別可能となるため、個人情報に該当します。(政府広報オンライン「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?」より)

企業が保有している「個人情報」の具体例として、以下のようなものがあります。

顧客リスト

取引先リスト

法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」には該当しませんが、法人その他の団体の役員や従業員等に関する情報は個人情報に該当します。(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編)」より)

メールアドレスリストに保管されている「メールアドレス」

メールアドレス単体では個人を識別できない場合もありますが、メールアドレスリストでメールアドレスと氏名を紐づけて管理している場合、メールアドレスがわかれば氏名がわかり、個人を特定できてしまうためメールアドレスも個人情報となります。

インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーIDによって整理され保管されている場合の「ログ情報」

ユーザーIDはユーザーの氏名等と紐づけて管理されていることがほとんどです。このため、ログ情報がユーザーIDによって整理されている場合、ログ情報に紐づくユーザーIDを照合することで、ユーザーの氏名等がわかり、個人を特定できてしまうため、ログ情報も個人情報となります。

なお、ユーザーIDがランダムで割り当てられ、氏名と紐づけられていないなど、個人が特定できない場合には、ログ情報が個人情報に該当しない場合があります。

そして、この法律の対象となるのは、個人情報をデータベースにまとめて業務で利用している会社や団体で、その規模の大小は関係なく、個人情報を管理している事業者はすべて「個人情報取扱事業者」とみなされます。

ちなみに「個人情報をデータベースにまとめて業務で利用している」というのは、以下のようなシーンが一例としてあります。

従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない)の表計算ソフト等を用いて入力・整理している場合

人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合

近年の主な改正ポイント(2015年〜現在)

個人情報保護法は、社会やデジタル技術の進化に合わせて定期的に見直されています。これまでに3度の大きな改正が行われました。

2015年の改正では、個人情報を扱う小規模事業者も対象となり、すべての事業者に責任が及ぶようになりました。また、個人を特定できないように加工した「匿名加工情報」という新しい制度が創設され、データ利活用の土台が整えられたのも大きなポイントです。さらに、グローバル化を背景とした国境を越えたデータ流通を見据え、個人情報保護法の域外適用や、外国の執行当局への情報提供ルール、外国にある第三者への個人情報の提供に関する規定も整備されました。そして、個人情報保護を監督する専門機関として「個人情報保護委員会」が設置されたのも、この改正の大きな成果です。

2020年の改正では、個人の権利保護が一段と強化されました。個人情報の主体である「本人」が、企業の保有する自己の個人情報の利用停止や消去を求める権利が拡充され、万が一漏えいが発生した際には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されています。また、新たに「仮名加工情報」という概念が導入され、利活用と保護のバランスを取る仕組みが追加されました。さらに、不適正な方法による利用が法律上明確に禁止され、データの扱いに一層の厳格さが求められるようになっています。

2021年の改正では、制度の大きな「統合」が行われました。これまで別々に存在していた民間事業者、行政機関、独立行政法人、地方公共団体といった分野ごとのルールを一本化し、全国的に共通のルールを適用する仕組みが整えられました。これにより、日本全体で一貫性ある個人情報保護の枠組みが確立されたといえます。

違反した場合の罰則と影響

不正な取得や目的外での利用、許可のない第三者提供など、個人情報保護法に違反した場合、以下の刑事罰が課される可能性があります。

法人:1億円以下の罰金

個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

この法律を監督するのは「個人情報保護委員会」です。個人情報保護委員会は、個人情報の不適切な取り扱いについて、個人情報取扱事業者に対し報告もしくは資料の提出を求めたり、必要に応じて立入検査を行なったりすることができます。また、個人情報保護法の施行に必要な限度で、個人情報取扱事業者に指導や助言を行うことができ、個人の権利利益を保護するために必要がある場合には、個人情報取扱事業者による不適切な取り扱い(個人情報保護法違反の行為)の中止の勧告または命令をすることができます。

違反の影響は、罰則にとどまりません。企業の信用失墜や顧客離れ、取引停止、株価下落など、経営全体に大きなダメージが広がります。さらに、被害を受けた個人から損害賠償を請求される可能性もあります。

だからこそ、社内の管理体制を整え、従業員への教育を徹底することが一番重要です。

企業が守るべき4つの基本義務

個人情報保護法では、企業が必ず守るべき基本義務が定められています。これらをまずは押さえておくようにしましょう。

- 個人情報の適正な取得・利用

- 個人情報の安全管理体制の構築

- 個人情報を第三者へ提供する際の本人同意

- 開示請求等への対応

1.個人情報の適正な取得・利用

個人情報は、正しく取得し、適切に利用しなければなりません。これは法律の最も基本的なルールです。

情報を収集する際には、あらかじめ「どのような目的で利用するのか」を本人に伝えるか、公表する必要があります。目的の範囲を超えた利用は許されません。

ちなみに、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う際に、その利用目的をできる限り具体的に特定することが求められます。ここでいう「具体的に」とは、単に抽象的・一般的な表現で済ませるのではなく、個人情報が最終的にどのような事業で利用され、どのような目的に使われるのかを、本人が一般的かつ合理的に想定できる程度に明示することを意味します。

【具体的に利用目的を特定している説明文の一例】

「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」 また、利用目的を後から変更する場合は、元の目的と関連性がある範囲に限って認められます。その際も、本人への通知または公表が必須です。

2.個人情報の安全管理体制の構築

これは単にセキュリティシステムを導入するだけでなく、会社全体の運用ルールや管理体制も含めて整えることが大切です。安全管理措置の具体的なアクションとして、一例として以下のような6つのアプローチが有効でしょう。

▼個人情報を安全に管理するための6つのアプローチ(例)

1.基本方針の策定 | 個人情報をどう守るのか、会社としての基本的な方針を定める。 |

|---|---|

2.個人情報の取扱いに係る規律の整備 | 個人情報の取り扱い方をまとめたルールを作る。 |

3.組織的安全管理措置 | 責任者を置き、誰がどの情報を扱っているかを確認できる仕組みを整える。 |

4.人的安全管理措置 | 従業員への教育やルールの明文化に加えて、委託先のチェックも徹底する。 |

5.物理的安全管理措置 | オフィスの入退室の制御や、パソコン・USBなどの持ち出しを制限する。 |

6.技術的安全管理措置 | アクセス制限や不正アクセス防止の仕組みを導入し、システムを安全に設定する。 |

7.外的環境の把握 | 海外拠点やクラウドサービスを利用する場合は、その国の個人情報保護に関する法律やサービスの利用規約を確認する。 |

これらの取り組みは、導入したら終わりではありません。実際にきちんと機能しているかを定期的に確認し、必要に応じて改善を続けていくことが重要です。

3.個人情報を第三者へ提供する際の本人同意

個人情報取扱事業者が、本人から取得した個人情報を第三者(親会社や子会社といったグループ会社も含まれます)に提供する場合、原則として事前に本人の同意が必要です。ただし、以下のようなケースでは、法令上、本人の同意がなくても例外的に提供が認められます。

<例外となるケース>

- 法令に基づく場合(警察・裁判所・税務署などからの照会)

- 人の生命・身体・財産を保護するために必要で、同意を得ることが困難な場合

- 公衆衛生の向上や児童の健全な育成に必要で、同意を得ることが困難な場合

- 学術研究を目的とする場合

- 委託先への提供、事業承継に伴う提供、共同利用 など

4.開示請求等への対応

本人から個人情報に関する請求などがあった場合、事業者は保有する個人情報の開示・訂正・利用停止などに対応する必要があります。

さらに、以下の内容については、Webサイトでの公表などを通じて、本人が確認できる状態にしておく必要があります。

個人情報取扱事業者の氏名または名称、住所

保有する個人情報の利用目的

保有する個人情報の利用目的の通知または開示などの請求方法

保有する個人情報の安全管理のために講じている措置

保有する個人情報の取扱に関する苦情の申出先

加えて、第三者に保有する個人情報を提供した記録も開示請求の対象となります。また、開示の際には、電子データなども含め、本人が請求した方法で対応することが求められます。

こうした請求に確実に対応するには、社内体制の整備が不可欠です。対応フローのマニュアル化や、担当部署・責任者の明確化はトラブルの未然防止に役立ちます。

また、キャンペーンなどで個人情報を取得する際には、「どのような用途で活用するのかを明確に示すこと」や「問い合わせに適切に対応できる体制を整えること」が欠かせません。これらの取り組みこそが、お客様からの信頼につながるのです。

キャンペーンはじめ各種マーケティング施策で注意すべきポイント

キャンペーンや各種マーケティング施策では、お客様の個人情報を取り扱う場面が多く存在します。お客様が入力する「応募フォーム」や、事業者側が行う「当選者への連絡」「商品の発送」「キャンペーンで取得されたお客様情報のマーケティング活用」など、あらゆるステップにリスクが潜んでいるため、適切な管理と透明性が不可欠です。

ここでは、キャンペーンやプロモーションを運営する際に特に注意すべき点を整理しました。

▼注意ポイント

- キャンペーン応募フォームの管理

- 当選者への連絡・賞品発送

- デジタルギフト配布時の注意

1.キャンペーン応募フォームの管理

応募フォームは、個人情報を最初に取得する重要な入り口です。この段階での対応が不十分だと、「個人情報の利用目的はできる限り具体的に特定しなければならない」と規定する個人情報保護法に抵触する恐れがあります。

それを防ぐためにも、以下の対応が求められます。

▼対応すべきこと

応募フォームに、メールアドレスや住所、電話番号などは、「当選連絡と発送のために利用します」など、具体的な利用目的を明記する

必須入力項目は、本当に必要な情報だけに絞る

応募者は「楽しそうだから応募してみよう」という気持ちで応募フォームに向き合っています。その瞬間に不安を与えないよう、わかりやすく・簡潔で・安心できる設計を心がけることが重要です。

2.当選者への連絡・賞品発送

当選者発表から賞品発送までのプロセスでは、多くの個人情報が集中的に利用されます。とくに発送業務を外部に委託するケースでは、委託先とのデータ授受を含め、情報漏洩のリスクが高まる点に注意が必要です。

▼よくあるリスク

社内メールで住所リストを添付し、誤送信によって流出

委託先にデータを渡したものの、相手側の管理体制が不十分だった

発送完了後もデータを保存し続け、不要なリスクを抱え込んでいた

▼対応すべきこと

データは業務に必要な最小限の範囲に限定する

委託先の管理体制の事前確認(セキュリティチェック)の実施

発送が完了したデータは、速やかに削除し、不要なリスクを残さないようにする

「発送業務は外部に委託しているから安心」と考えるのは危険です。最後まで責任を負うのはあくまで自社であり、発送後の削除ルールまで徹底することが、顧客から“安心して応募できる会社”と評価される大きな要因となります。

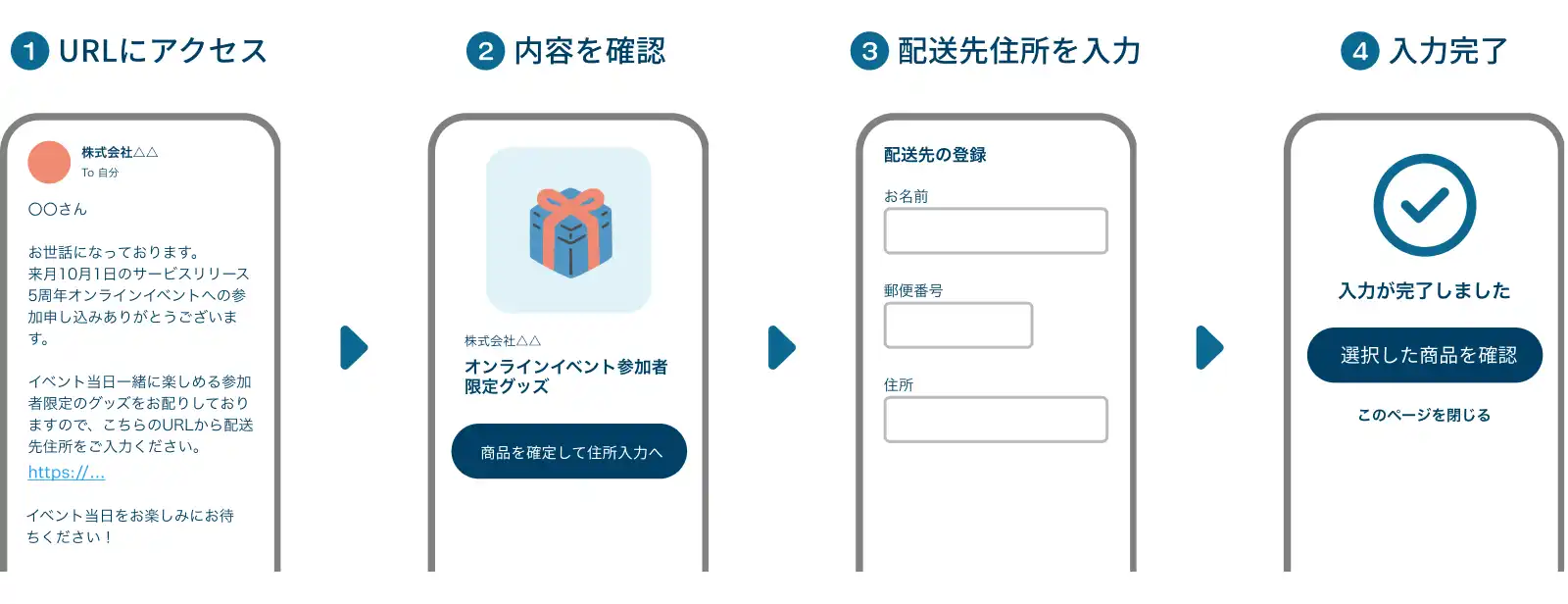

3.デジタルギフト配布時の注意

デジタルギフトは「少ない情報で届けられる」ことが大きな強みです。しかし、決してリスクが全くないわけではありません。どうしても、誤った送り先に送ってしまうなどのヒューマンエラーは一定存在します。

▼よくあるリスク

誤送信によって第三者にギフトURLが届いてしまう

▼対応すべきこと

誤送信のないよう、必ず送り先の情報のWチェック、突き合わせなどは2人体制で行う

MAツールのようなメール配信システムを活用する

デジタルギフトの価値は「安全に届けられる」という前提があってこそ、企業のリスクマネジメントやユーザー体験の観点で、効果が最大限発揮されます。顧客に安心して利用してもらうためには、“最小限の情報”と“確実なセキュリティ体制の構築”の両立が不可欠です。

なお、弊社でも、複数の配信先にメールを一括送信できるサービス「giftee port」を提供しております。ご興味のある方は、以下のページより詳細をご覧ください。

個人情報漏えいのリスクを最小限に抑える「デジタルギフト」

個人情報保護法を遵守することは、すべての企業にとって欠かせない責務です。とりわけ、マーケティング施策やキャンペーンにおいて顧客の情報を取り扱う場合、その重要性は一層高まります。そこで注目されるのが、個人情報漏えいのリスクを最小限に抑えることのできる「デジタルギフト」です。

従来のキャンペーンやギフト配布では、応募フォームで氏名・住所・電話番号といった多くの情報を取得するのが一般的でした。入力項目が増えるほど応募者にとっての心理的ハードルは高くなり「住所まで記入するのは不安だから応募をやめておこう」と参加を控えるケースも少なくありません。

こうした課題を解決する手段として注目を集めているのが「デジタルギフト」です。これは、オンライン上で贈ることができるギフトであり、物理的なアイテムではなくデジタル形式で提供されるため、利用者はスマートフォンから簡単に受け取ることができます。

▼デジタルギフトの特徴

- 取得する個人情報はメールアドレスや電話番号など最小限に設定可能(※)

- ギフトは二次元コードやデジタルコードを通じて安全に配布可能

- 顧客は氏名・住所などの多くの情報を書かなくてもいい安心感により気軽に参加できる

※ただし、物を受け取れる「配送型e-Gift」の場合は、配送先情報の入力が必要

このように、デジタルギフトを取り入れることで、企業は不要な情報を取得しないことで個人情報リスクを大幅に低減しながら、顧客にとって安心かつ参加しやすいキャンペーン環境を実現できます。

まとめ

個人情報保護法は、企業が顧客の情報を適切に扱い、個人の権利を守るための基本ルールです。基本的な考え方や直近の改正ポイントを理解し、正しい情報の取得・安全管理・第三者提供の制限・本人の権利への対応を押さえることで、法令違反のリスクを大きく低減できます。

さらに、自社の業務やキャンペーンに即したチェック体制を整えることが、継続的なコンプライアンスを実現する第一歩となります。

加えて、個人情報の管理は「リスク回避」にとどまらず、顧客からの信頼を高めるチャンスでもあります。特にデジタルギフトサービスのように、必要最小限の情報で顧客とつながれる仕組みを導入すれば、安心感と参加のしやすさを同時に提供できます。

法令遵守と顧客満足の両立こそ、これからの企業成長のカギです。信頼を積み重ねながら、持続可能な事業運営を実現していきましょう。