いま企業が知っておくべき育児・介護休業法の改正ポイント──法律家が語る第一歩とは(後編)

近年、育児や介護と仕事を両立しながら働く人が増える中で、企業にはこれまで以上に働き方や福利厚生に関する柔軟な制度設計が求められています。特に、2025年4月に施行された育児・介護休業法の改正に向けては、制度対応だけでなく、職場環境全体の見直しを迫られている企業も少なくないでしょう。

そこでギフティでは、改正直前の2025年3月に、弁護士および社会保険労務士を招き、改正のポイントや実務への影響を分かりやすく解説するウェビナーを開催。本記事では、前後編に分けて同ウェビナーでの解説内容をレポートします。

後編にあたる今回は、2025年10月1日から施行される育児・介護休業法改正の内容についてご紹介します。

<<前編はこちら>>

社労士が解説する2025年10月1日施行分のポイント

2025年3月17日に開催されたウェビナーでは、法律事務所ZeLo/社会保険労務士事務所ZeLoから2名の専門家が登壇。育児・介護休業法の改正内容を中心に、職場環境構築のポイントや実務上の留意点について解説しました。

本レポート(後編)では、ウェビナー後半に登壇した社会保険労務士・松川氏による、2025年10月1日施行予定の育児・介護休業法改正の内容を詳しくご紹介します。

社会保険労務士事務所ZeLo 社会保険労務士 松川貴俊氏 上場企業の人事部にて労務相談や給与計算、就業規則等諸規程の作成・改訂、社会保険・労働保険の手続き業務などに従事。2023年社会保険労務士試験合格し、2025年法律事務所ZeLo参画。

松川氏によると、今回の法改正で企業が対応すべきポイントとしては以下の2つが挙げられるといいます。

2025年10月1日の主な改正点

- 柔軟な働き方を実現するための措置

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

これらの改正ポイントについて、松川氏の解説内容をもとに詳しく見ていきます。

①柔軟な働き方を実現するための措置

2025年10月施行される改正では、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、働き方の柔軟化を図るため、企業は以下の中から2つ以上の措置を選択して講じることが求められます。

▼ 柔軟な働き方を実現するための措置

1. 始業時刻等の変更 | 「フレックスタイム制」または「時差出勤制度」の導入。なお、1日の所定労働時間は変更しない |

|---|---|

2. テレワーク等の導入 | 1日の所定労働時間は変更せず、月10日以上利用可能とする |

3. 保育に関する便宜の供与 | 保育施設の設置・運営やベビーシッターの手配・費用補助など |

4. 養育両立支援休暇の付与 | 所定労働時間を変更せず、年10日以上取得可能な特別休暇の付与 |

5. 短時間勤務制度の導入 | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの |

そして松川氏は、制度を選定するにあたっては、以下の2点を重視すべきだと指摘しました。

自社の育児をしている従業員にとって「本当に働きやすい制度」であるか

自社の運営体制で「現実的に実行可能な措置」かどうか

この2点のバランスを考慮し、従業員にも企業にも無理のない制度設計を進めることが重要だと語ります。

また、松川氏は10月1日の施行に向けた準備の流れについても触れました。

「制度の選定 → 制度化 → 過半数組合(※)などへの意見聴取 → 施行」という一連のプロセスをスムーズに進めるためには、スケジュールに余裕をもって動き始めることが重要となります。

※従業員の過半数が加入している労働組合を指す。労働組合が存在しない企業の場合は、従業員の過半数を代表する者を選出し、その代表者から意見を聴取する必要がある

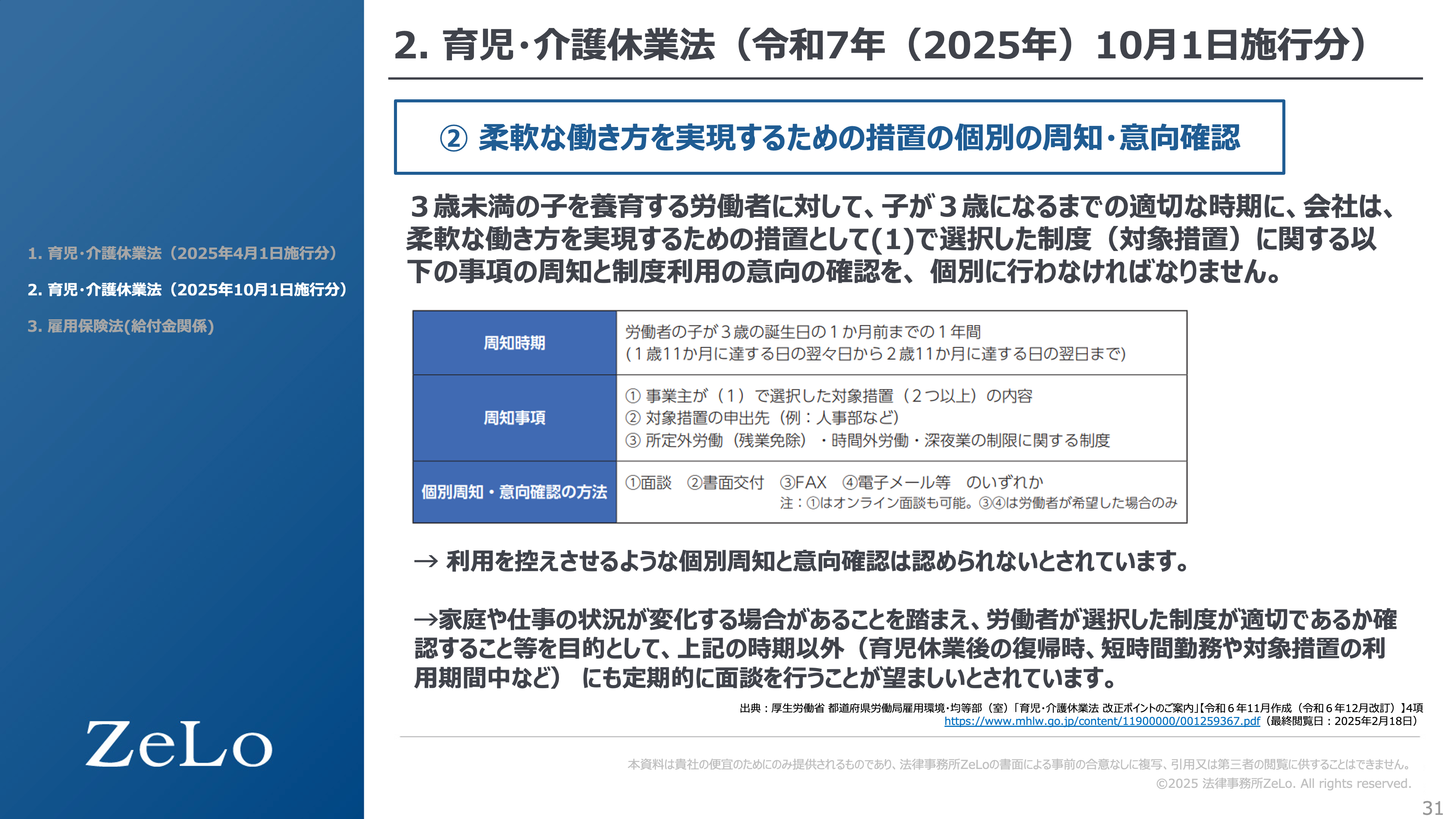

さらに、柔軟な働き方を実現するために選択された制度に関して、従業員一人ひとりに対して個別に周知すること、そして意向を確認することも義務化されることになります。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

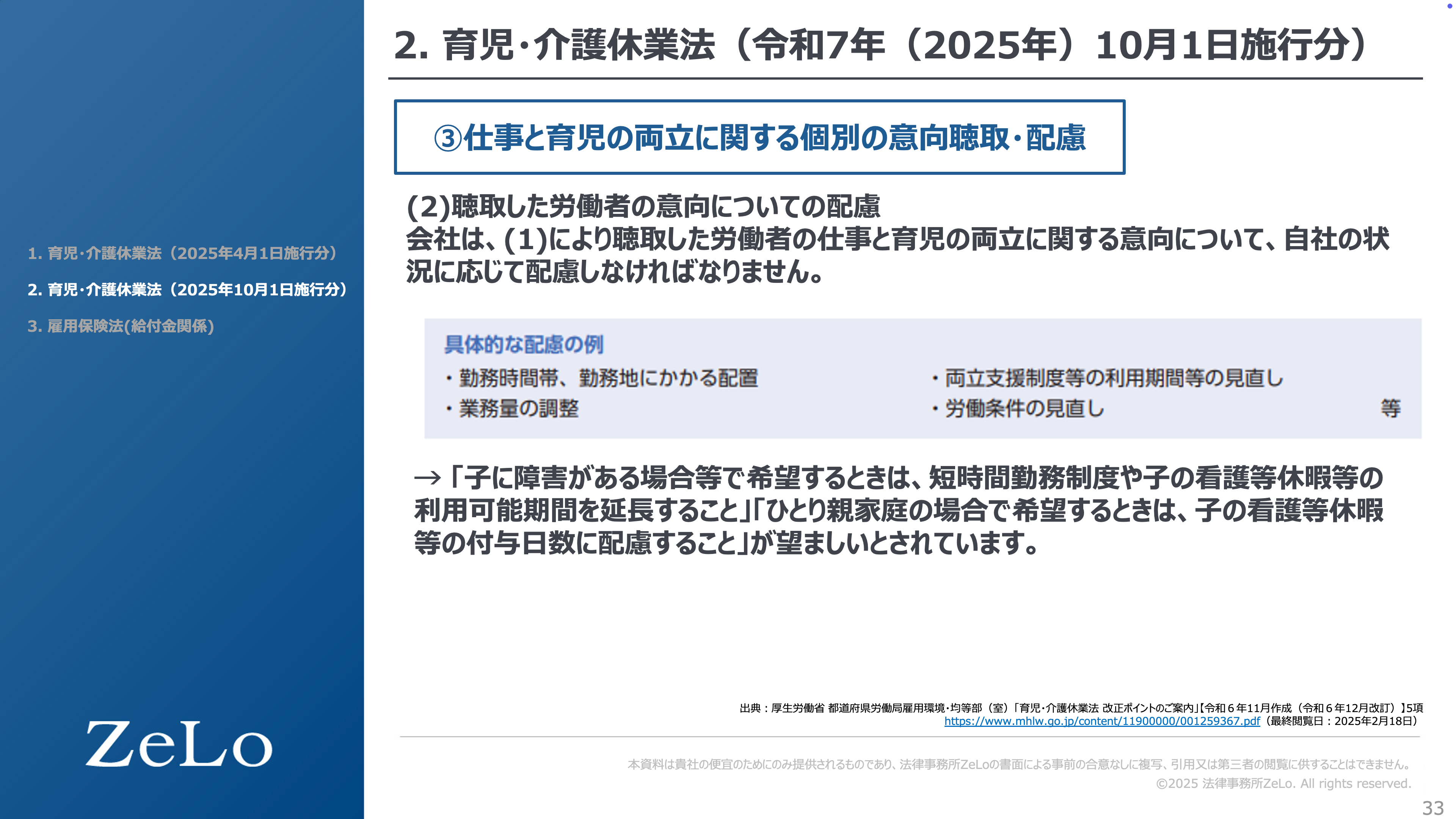

松川氏が続いて解説したのは、法改正のもう1つの柱である「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮」に関する制度です。

企業は、以下のいずれかのタイミングで、対象の従業員に対して個別の意向聴取を実施する義務があります。

従業員が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時点

子どもが3歳の誕生日の1か月前までの1年間

「両者は似ているようで異なるタイミングなので、制度上のタイミングの違いには注意が必要です」(松川氏)

さらに、従業員からの意向を聴取した後、企業はその内容を踏まえて、自社の状況に応じた“配慮”を行う義務があります。具体的な配慮の例です。

勤務時間帯、勤務地にかかる配置

両立支援制度等の利用期間等の見直し

業務量の調整

労働条件の見直し など

ここで重要なのは「必ず希望通りに応じることが義務というわけではない」という点です。

松川氏は次のように説明します。

「従業員の申し出に対して、“全く受け付けない”“聞くつもりもない”という姿勢は駄目ですが、業種や職務の特性によっては希望に添えない場合もあると思います。たとえば、店舗業務で勤務地変更が難しい、業務量の調整が困難といった現実もあるでしょう。勤務地にかかる配置などは、たとえば、小売業で店舗勤務の場合、他の店舗に異動してもらうのが難しかったりすることもあると思います。

そこで、自社としてできることは最大限配慮していただきつつ、どうしても難しい部分については、従業員の方としっかりコミュニケーションを取って、双方歩み寄ることで十分だと思います」(松川氏)

雇用保険法が改正し、給付制度の新設と拡充が進む

松川氏は、育児・介護休業法の改正とあわせて、雇用保険法における給付制度の見直しについても言及しました。

①出生後休業支援給付の創設(2025年4月〜)

新たに創設される「出生後休業支援給付」は、共働き・共育てを促進する目的で導入されるものです。

育児休業給付として従来支給されていた賃金の67%(雇用保険)に加えて「出生後休業支援給付」として追加で13%が支給されるようになります。

これにより、合計で最大80%の収入補填が可能になり、経済的不安を軽減しつつ、より安心して育児休業を取得できる環境が整います。

②育児時短就業給付の新設

もう一つの新制度が「育児時短就業給付」です。これは、育児中に短時間勤務を選択した従業員に対して、時短勤務中の賃金額の10%を給付するというもの。「時短勤務中の賃金減少を補うことで、短時間勤務制度の利用促進を後押しする制度」として、注目されています。

これらの給付制度は、いずれも雇用保険を活用した経済的支援策であり、育児・介護休業法の制度設計と併せて説明・運用される場面が多くなります。

そして松川氏は、以下のように話し、自身のセッションを締め括りました。

「今後、従業員から制度に関する問い合わせが増えてくる可能性が高くなると思います。だからこそ、今回の育児・介護休業法の改正をきっかけに、職場環境の見直しを検討している企業様には、制度の概要を早めに把握し、社内周知や制度設計にしっかり反映させていただきたいと思います。また、利用できる給付制度がある場合には、ぜひ最大限に活用することも重要です」(松川氏)

職場環境改善のアプローチとしての「福利厚生」

育児・介護休業法や雇用保険法の改正は、制度整備のためだけではありません。これを機に、“従業員が人生の転機を迎えても、安心して働き続けられる職場”とは何かを見つめ直し、企業としての取り組みを進めていくことが求められます。

モデレーターの小暮氏は次のように語ります。

「現在、出産を機に職場復帰しない女性は2人に1人とも言われています。出産や育児、介護といった人生の節目で離職を選ぶ方は決して少なくありません。一方で、労働人口の減少は年々深刻化しています。こうした時代背景の中で、従業員がライフイベントに左右されずに長く働き続けられる職場環境をつくることは、企業にとっても事業継続のために不可欠な取り組みになっていくでしょう」(小暮氏)

株式会社ギフティ クロスファンクショナル推進室 Marketing Unit 小暮敬大氏 グロービス経営大学院MBA(経営学修士)修了。ヘルステックベンチャーの事業立ち上げ、BtoBのビジネスサイド全般の業務・組織設計に従事。前職のラクスル株式会社ではマーケティングセクションリーダーとして、法人向けサービス「ラクスル エンタープライズ」の戦略策定〜施策実施までを担当。2024年より現職。

育児・介護休業法に基づく職場環境の整備はもちろん重要ですが、その制度が活用されるには従業員へのソフト面でのフォローアップも重要です。

たとえば、小暮氏自身も「出産を機に転職をした経験がある」と語るように、働きやすさの感じ方は非常に個人的で、多様です。制度だけでなく、職場の空気やサポート体制も含めた“職場文化”の醸成が求められます。

そうした職場文化の醸成に有効な手段として昨今、注目されているのが福利厚生の活用です。

育児・介護制度だけでは足りない?ソフト面を支える福利厚生の役割

福利厚生をうまく活用することで、従業員エンゲージメントを効率的に高めることが可能です。その理由はいくつかありますが、代表的なものを挙げてみましょう。

まず、福利厚生は非課税枠の対象であり、社会保険料の影響を受けにくいため、従業員がそのメリットを100%享受できる制度です。同じコストをかける場合でも、給与に比べてより“実感されやすい支援”として高い効果が期待できます。

次に、経営視点から見た柔軟性も福利厚生の大きな魅力です。企業の業績に応じて内容や規模を調整しやすく、たとえば好調な年には手厚く、厳しい年にはコストを抑えるといった対応も可能です。

さらに、福利厚生は企業から従業員への“メッセージ”としての役割も果たします。たとえば、産休・育休を取得する従業員に対し、特別なギフトを福利厚生として贈ることで「安心して休め、復帰もしやすい環境づくりに取り組んでいる」という企業の姿勢を伝えることができます。

育児・介護休業法という制度面の「ハード」と、福利厚生という日常支援の「ソフト」。その両面から職場環境を整えていくことで、ライフイベントを経ても安心して働き続けられる、“選ばれる職場”づくりが実現していくのではないでしょうか。

こうした示唆をもって、本ウェビナーは締めくくられました。最後に、ギフティでは今後も、今回のようなテーマを扱うセミナーやイベントを不定期で開催予定です。ご興味のある方は、下記ページより最新情報をご覧ください。

また、今回のような育児・介護休業法などの法改正対応をはじめ、企業のご担当者でお困りごとや相談事項があれば、法律事務所ZeLoまでお気軽にお問い合わせください。